水田飼料作経営の展開方向と定着条件及び飼料生産コスト

要約

水田飼料作経営が、限られた労働力で経営の安定化を実現し、飼料増産を図るには、稲の飼料化のみでは限界があり、デントコーン等の導入が必要である。デントコーンの生産コストは飼料用稲の2分の1以下であり、上質の輸入粗飼料価格を下回る。

- キーワード:水田、飼料用米、稲発酵粗飼料、デントコーン、生産コスト

- 担当:経営管理システム・開発技術評価

- 代表連絡先:電話 029-838-8481

- 研究所名:中央農業総合研究センター・農業経営研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

主食用米の需要が減少するなかで水田を活用して実需の高い飼料の増産を図るには、飼料作を主とする経営体による効率的生産を推進することが重要である。しかし、農業労働力や財源の限られる中で、水田の有効活用や飼料増産の政策目標達成に有効な飼料作目構成や規模、効果的な助成制度等についての検討は不十分である。

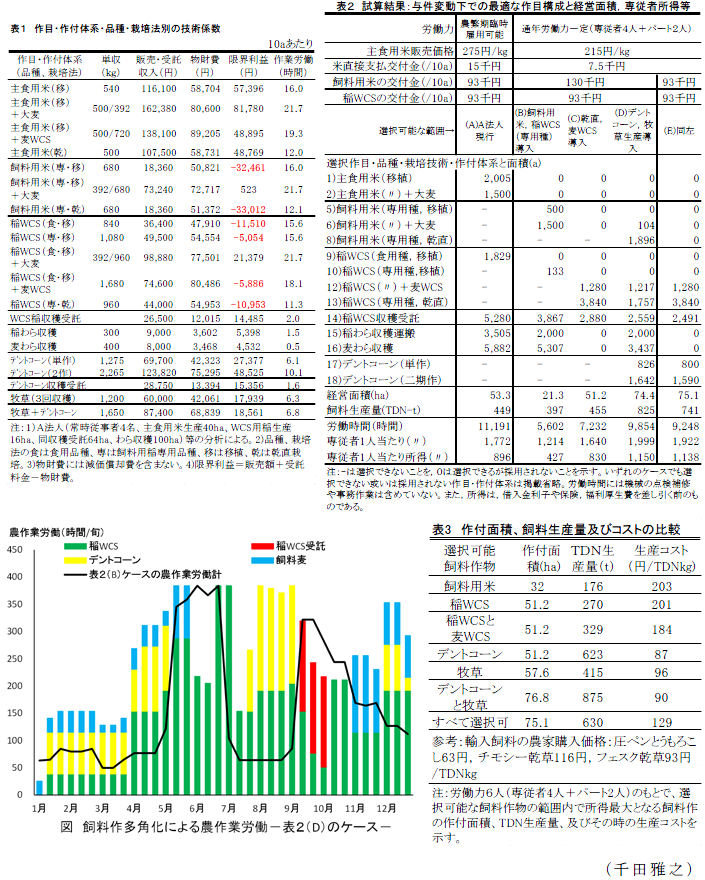

そこで、飼料作を主とする大規模水田作経営等を素材に、各種作目・作付体系の技術係数を整理し(表1)、線形計画法による水田飼料作経営計画モデルを構築し、従事者の所得および通年就労機会確保の観点から、水田飼料作経営の定着条件を明らかにする。また、各種飼料の生産コスト等を明らかにする。

成果の内容・特徴

- 2013年産米価(215円/kg)と現行の経営所得安定対策の交付金条件下では、飼料用米や稲WCS生産が有利であり主食用米は採用されない。ただし、移植によるこれら飼料用稲生産では農作業労働の季節偏在が顕著であり、農繁期の臨時雇用が困難な場合は作付面積及び所得は著しく減少する(表2-(B))。

- 乾田直播栽培の拡大が可能であれば、稲WCSと麦WCSの作付増加により、経営面積の拡大と所得増加が可能になる(表2-(C))。さらに、デントコーンの生産および収穫受託等、飼料作の多角化を図った場合、経営面積と所得は顕著に増加し(表2-(D))、作業労働の季節偏在は緩和される(図)。

- 飼料用米に対する交付金が稲WCSと同額の場合は、飼料用米を中止し、稲WCSとデントコーンの生産を中心とする事業構成が有利である(表2-(E))。

- 選択可能な飼料作物を限定し、所得最大時の作付面積、TDN生産量、生産コストを試算すると、デントコーンや牧草生産の方が作付面積や飼料生産量が多い。飼料用米の生産コストは代替可能な輸入の圧ペンとうもろこし価格の3倍以上となる。他方、デントコーンや牧草の生産コストは、飼料用米や稲WCSの2分の1以下であり、上質の輸入粗飼料価格をやや下回る(表3)。

成果の活用面・留意点

- 水田飼料作経営の展開方向として、生産者、行政、普及指導者の活用が期待される。

- 労働力6名のもとで所得最大となる飼料作及びその作付面積等を線形計画法プログラムXLPを用いて明らかにした結果である。

- 機械設備の更新を伴う長期的な観点から固定費プロセスを反映した試算値である。

- デントコーン2期作が可能であり、1筆20a弱の小区画圃場を対象に汎用型飼料収穫機を用いて飼料の収穫を行う中山間地域での試算値である。

具体的データ

その他

- 中課題名:新技術の経営的評価と技術開発の方向及び課題の提示

- 中課題整理番号:114a0

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2013~2014年度

- 研究担当者:千田雅之、恒川磯雄

- 発表論文等:千田ら(2015)農業経営研究、163号:1-15