MPN-PCR法による土壌中からの青枯病菌の高感度かつ定量的検出手法

要約

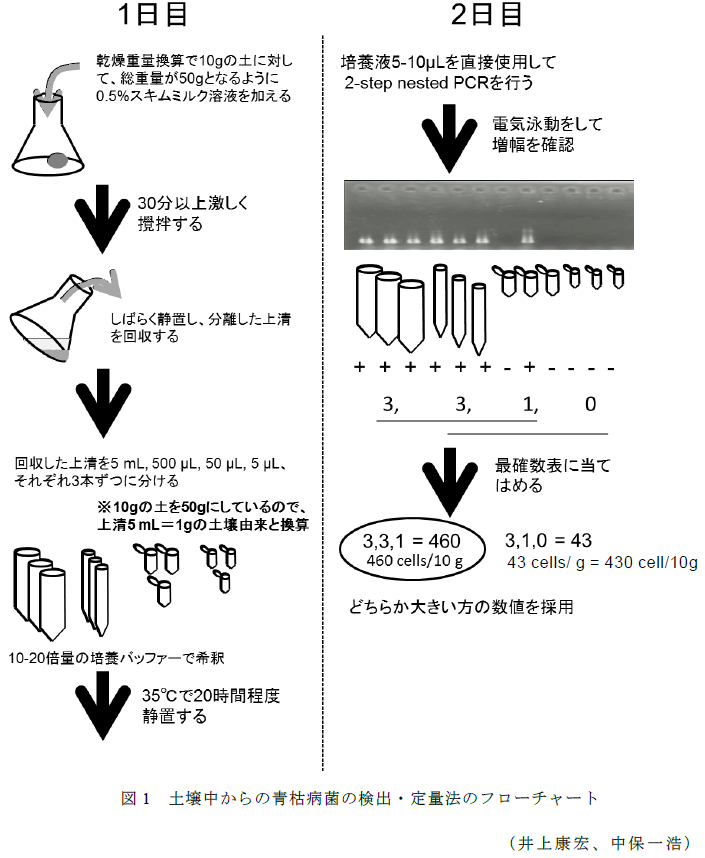

スキムミルク溶液による土壌からの青枯病菌の分離と抗生物質を含む培養用溶液による増菌を用いたBio- PCR法と最確数(MPN)法を組み合わせることにより、乾土10gあたり約3個から病原細菌を検出・定量できる。

- キーワード:青枯病、土壌診断、定量検出、最確数、MPN-PCR法

- 担当:環境保全型防除・生物的病害防除

- 代表連絡先:電話 029-838-8481

- 研究所名:中央農業総合研究センター・病害虫研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

トマト栽培の産地化に伴う連作により、土壌伝染性の難防除病害である青枯病が発生し 大きな問題となっている。本病の防除のためには土壌中の青枯病菌を高感度に検出して定量し、菌密度と発病との関係を明らかにする必要がある。しかしながら、既存の選択培地では、青枯病菌のコロニーの判別が難しく、102個/g乾土レベル以下の定量は困難である。このため、より検出感度が高く判別が容易な検出・定量手法の開発を目的に、土壌からの青枯病菌の分離や雑菌の増殖を抑えた培養によるBio-PCR法と統計的手法である最確数法を組み合わせた手法を開発する。

成果の内容・特徴

- 0.5%スキムミルクを含む溶液を用いることで、土壌中に含まれるPCR反応阻害物質の混入を抑えて青枯病菌を効率的に検出することができる。

- 上記の土壌抽出液を蒸留水と抗生物質のみの培養用溶液に添加して培養することで、雑菌の繁殖を抑えて青枯病菌の増殖が可能である。培養バッファーの組成は1mM HEPES (pH 7.0)、ペニシリンG 0.5mg/L、バシトラシン 25mg/L、TTC 15mg/L、クロラムフェニコール 0.25mg/Lである。

- サンプルはDNAを抽出せずに直接PCRに供試できる。また、PCR反応にnested PCR法を用いることで、反応液中1個の青枯病菌でも検出が可能である。PCRにはphcAプライマーを用いる。

- 図1に示すとおり、土壌10gから抽出した上清を分けて培養し、青枯病菌が検出された組み合わせを最確数表に当てはめることで、1gあたり0.3個から2400個までの青枯病菌数の定量が可能である。これは従来の選択培地を用いた検出法の100~1000倍の検出感度である。

成果の活用面・留意点

- MPN-PCR法は選択培地法(3-4日間)より短期間で検出・定量することができる。

- PCR産物の有無による判断であり、特異性が高く検出の判断が容易である。

- phcAプライマーはトマト青枯病菌(レース1)の検出に利用できるが、ジャガイモ青枯病菌(レース3)の検出はできない。

具体的データ

その他

- 中課題名:生物機能等を活用した病害防除技術の開発とその体系化

- 中課題整理番号:152a0

- 予算区分:交付金、競争的資金(農食事業)

- 研究期間:2011~2014年度

- 研究担当者:井上康宏、中保一浩

- 発表論文等:Inoue Y. and Nakaho K. (2014) Appl. Microbaiol. Biotechnol. 98:4164-4177