農耕地を対象とした外来雑草早期警戒システム

要約

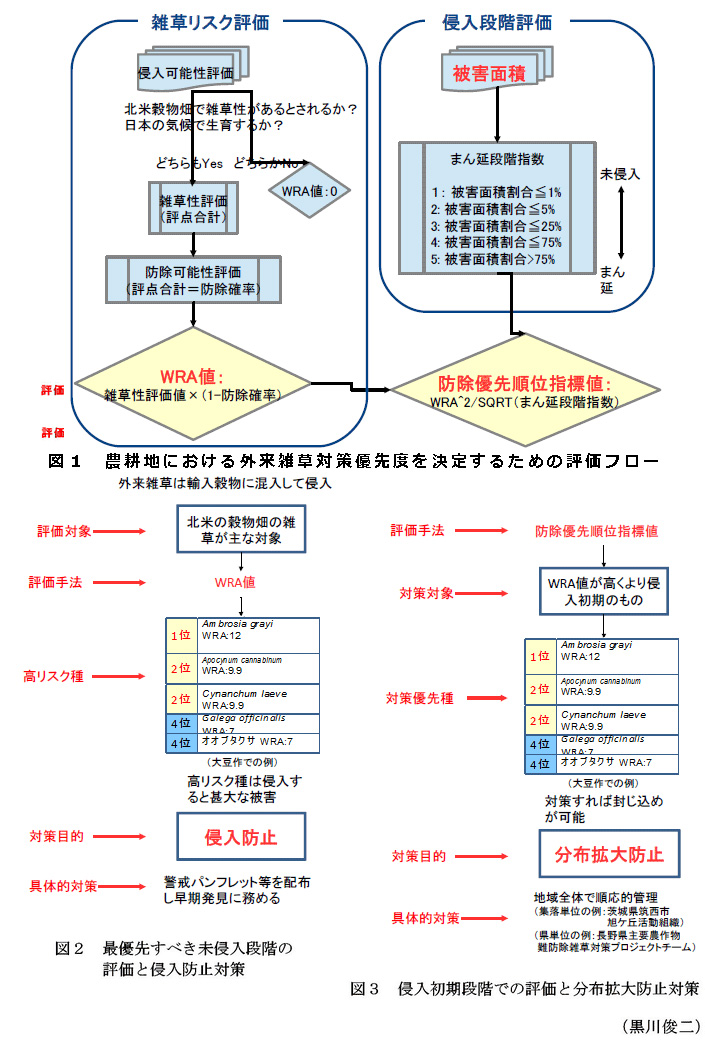

農耕地における外来雑草を早期警戒するために、外来雑草を「未侵入」「侵入初期」「まん延」の3段階の侵入段階に対応した情報に基づいて評価し、それぞれ「侵入防止」「分布拡大防止」「被害の軽減」の対策優先種を決定するためのシステムである。

- キーワード:外来雑草、警戒情報、雑草リスク評価、防除優先順位

- 担当:環境保全型防除・生態的雑草管理

- 代表連絡先:電話 029-838-8481

- 研究所名:中央農業総合研究センター・生産体系研究領域

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

近年外来雑草が農耕地にまん延し深刻な被害をもたらしている。これまで、広域にわたって甚大な被害がもたらされる「まん延」段階に至るまで対策が取られることがなかった。しかし、一旦侵入すると防除が難しい外来雑草対策では、より早期に対策を行うことが重要であり、早期警戒システムの構築が急務である。そこで、本研究では、農耕地を対象とした外来雑草対策の優先度を決定するための評価手法を開発し、それに基づいた外来雑草早期警戒システムを確立する。

成果の内容・特徴

- 本システムでは、まず雑草性評価と防除可能性に基づいた耕地版雑草リスク評価(WRA; Weed Risk Assessment)を用いて、雑草リスクを評価する。また、被害面積に応じて「未侵入」「侵入初期」「まん延」の侵入段階を評価する(図1)。

- さらに、「WRA値」「防除優先順位指標値」「被害面積」(図1)を用いて、それぞれ「侵入防止(図2)」「分布拡大防止(図3)」「被害の軽減」の対策優先種を決定することができる。

- 外来雑草対策では、予防原則に基づいて未侵入種の侵入防止を最優先する。未侵入で雑草リスクが高いと判断された種については、警戒パンフレット等を配布するなどして早期発見に努め、侵入防止を図る(図2)。

- すでに圃場内に侵入している種については、雑草リスクが高く、より侵入初期段階の種の対策を優先する。対策の目的は分布拡大防止であり、優先順位が高い種が侵入している地域では、県単位での対策チームや集落スケールでの活動組織などを立ち上げ、地域全体で順応的管理を行う(図3)。

- すでにまん延段階まで進んでしまったと考えられる被害面積が大きい種については、それ以上の被害拡大を防止するとともに、侵入圃場における被害軽減技術開発を推進する。

- 一例として大豆畑における早期警戒情報を日本雑草学会雑草情報共有システム研究会のウェブサイトで発信している。

普及のための参考情報

- 普及対象:都道府県行政機関、普及センター、生産者、農業者育成機関等

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:全国

- その他:公開サイト

具体的データ

その他

- 中課題名:生物情報に基づく帰化雑草の侵入・まん延警戒システムと長期的雑草管理法の構築

- 中課題整理番号:152d0

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2011~2015年度

- 研究担当者:黒川俊二、中谷敬子、澁谷知子、渡邊寛明、浅井元朗、今泉智通、小林浩幸

- 発表論文等:1)黒川ら(2015) 雑草研究、60(3):101-106