炊飯米内部の空洞の発見とその形成機構の解明

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

炊飯米内部に1粒あたり複数の空洞があることを、MRI(磁気共鳴イメージング)により見出した。その起源は米を水浸した時のヒビ割れであり、炊飯過程において米粒表面からのデンプンの糊化により傷口が塞がれる。一方、内部は米粒の長軸方向の伸張により癒着せず、空洞が形成されることを明らかにした。

- 担当:食品総合研究所・分析評価部・状態分析研究室

- 代表連絡先:0298-38-8033

- 部会名:食品

- 専門:分析法

- 対象:米

- 分類:研究

背景

炊きあがった米粒内部の不均一さは食味に大きく影響すると考えられる。そこで炊飯米のMRIによる分析を、平成9年産コシヒカリを材料として行った。その結果から炊飯米内部の空洞の存在が示されたので、さらに加熱過程の米粒を分析して、空洞の形成機構を明らかにした。

成果の内容・特徴

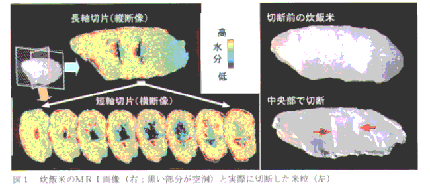

- 炊飯米のMRI画像には、水素核の磁気共鳴信号が得られない領域(無信号領域;図1の黒い部分)が1粒に複数認められる(図1a)。

- 水を吸わない組織が残った可能性もあるので、粘性のある小試料切断用の固定台をつくり、飯粒を鋭い刀で切断した。切断面の実体顕微鏡観察でも、空洞は確認できた(図1b)。

- 多数の飯粒を分析するため、10粒程度の米粒を同時分析するホルダーを試作した。これを用いて炊飯過程の内部構造変化をMRIで調べたところ、空洞の大きさ、数、形には差があるものの、全ての粒に空洞形成が認められた(図2)。

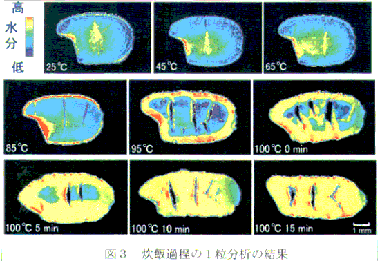

- 炊飯過程を追った1粒分析の結果(図3)から空洞の形成過程は次のように説明できる。その起源は、米を水に浸した時にできるヒビ割れである(25°Cの水が入った部分)。85°C、95°Cでは、表面にデンプンの糊化を示す水濃度の高い領域が出現し、傷口は塞がれる。

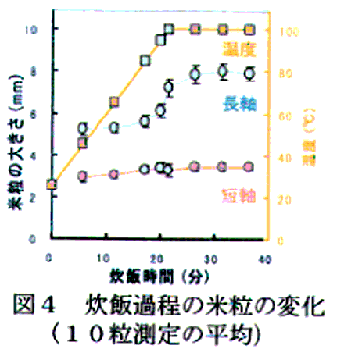

- 傷口は塞がれても、内部は癒着しない。それは、米粒の短軸はほとんど変わらないのに対し、長軸は85°Cから100°Cにかけて顕著に伸びるからである(図4)。すなわち、長軸の伸張により、傷の内部は癒着できず、炊きあがった米粒に空洞が残る。

成果の活用面・留意点

空洞が食味に与える影響は、今後の研究課題である。またインディカ米やモチ米の炊飯米粒では、ジャポニカ粳米の内部構造とは差異が認められた。これについては、さらに検討する。

具体的データ

その他

- 研究課題名:形態形成・代謝生理の高度計測技術の開発・代謝生理計測技術の開発

- 予算区分:大型別枠(バイオデザイン)

- 研究期間:平成10年度(平成10~12年)

- 研究担当者:堀金明美・豊島英親・逸見 光・永田忠博

- 発表論文等:Internal hollows in cooked rice grains (Oryza sativa cv. Koshihikari)observed by NMR micro imaging, J. Food Sci. 64(1) 1-5 (1999).