微生物膜の構造を認識するペプチドのデザインと作出

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

微生物と健康な動物細胞の生体膜には構造上の違いがある。この違いを認識し、微生物膜のみに特異的に作用する膜作動性ペプチドのデザイン・作出に成功した。作出した21アミノ酸からなるペプチドは、全く溶血性を示さず、強い抗菌活性を有している。

- 担当:食品総合研究所・流通保全部・微生物・トキシン制御研究室

- 代表連絡先:0298-38-8069

- 部会名:食品

- 専門:微生物、酵素

- 対象:

- 分類:研究

背景

高等生物は微生物などの異物が体内に侵入した際に、これを認識除去する防御システムを有している。こうした防御システムの一つに、侵入した微生物のみに特異的に作用するペプチドの存在が知られている。本研究は、これら一連の生体防御ペプチドの構造を解析し、微生物膜の構造を認識し、選択的に作用するペプチドをデザイン・作出することを目指すものである。

成果の内容・特徴

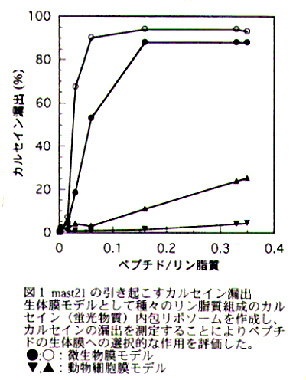

- 微生物あるいは動物細胞膜のモデルとなるような脂質組成の蛍光物質内包リポソーム(膜モデル系)を作成し、蛍光物質の漏出を検出することにより、高感度かつ迅速なペプチドの評価システムを構築した(図1)。

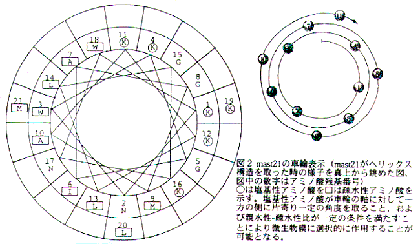

- 自然界に存在する種々のペプチドの構造上の特徴を解析した知見を基に、多くのペプチドをデザイン・合成し、微生物膜モデルに選択的に作用する21残基からなるペプチド mast21(配列 KNWKGIAGMA KKLLGKNWKL M)の作出に成功した(図1、図2)。

- mast21は、類似の構造を持つ溶血性ペプチドとは異なり、全く溶血性を示さず、健康な動物細胞に対する作用も認められなかった。

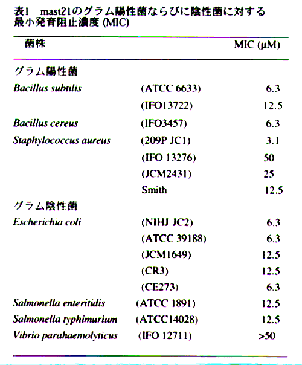

- mast21の実際の抗菌活性を調べたところ、グラム陽性菌、グラム陰性菌の双方に対して抗菌活性を示した(表1)。

- mast21は、細胞膜を構成しているリン脂質と相互作用することにより構造が変化し、ヘリックス構造を取ることが示された。

成果の活用面・留意点

mast21は、膜構造そのものが標的であるため耐性菌出現の可能性が低く、広い抗菌スペクトルを有していること、細菌に対する最小発育阻止濃度(MIC)が10μM前後であるなど、抗菌剤のリードとして有望である。生体外では安定で、生体内に取り込まれた際に分解されるなどの細工により食品産業への応用が可能である。また、ペプチドと生体膜との相互作用を解析することにより、より効果的な抗菌ペプチド創出に向けての知見が蓄積されることが期待される。

具体的データ

その他

- 研究課題名:高分子リガンドによる微生物膜機能の崩壊誘導

- 予算区分:経常

- 研究期間:平成10年度(平成8~12年)

- 研究担当者:町田幸子

- 発表論文等:1)Machida,S., Niimi,S., Ando,Y., and Yu,Y. Design and Synthesis of a Novel Peptide Selectively Permeabialize Bacterial Membrane.(under submission)

2)町田(1998)膜作動性ペプチド、特平願10-156911