口蹄疫の診断に応用可能な人工抗原の探索

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

従来から口蹄疫の特異抗体の検出に使用されていた3D蛋白質に比べて抗原力価が数千倍高い優れた抗原を作出した。

- 担当:家畜衛生試験場海外病研究部理化学研究室

- 連絡先:0423(21)1441

- 部会名:家畜衛生

- 専門:診断予防

- 対象:乳用牛,肉用牛,豚

- 分類:指導

背景・ねらい

海外から侵入する危険性の高い家畜伝染病,即ち海外悪性伝染病の中で最も重要である口蹄疫ウイルス(Foot-and-mouth disease Virus; FMDV)の国内導入はいまだ行われておらず,現在のところ病原体を使用した直接的な試験・研究は実施不可能である。そこで,口蹄疫ウイルスに関連した部分ペプチドを化学合成し,天然の口蹄疫の診断用の抗原に代わり,人工抗原が使用可能か否かを検討した。7種類の血清型を持つFMDVに共通といわれているウイルスの非構造蛋白質のうち,近縁のウイルスとはアミノ酸の配列が異なり,かつ,比較的親水性のアミノ酸を多く含む部位の40数種類のペプチドを固相合成法により純化学的に試作し,現在でも口蹄疫の発生があるタイ国の口蹄疫ワクチンセンターにおいて感染経過血清との反応性の検討を行った。

成果の内容・特徴

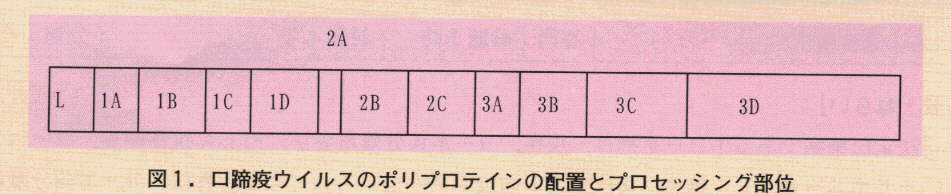

- O型FMDVポリプロテインは図1に示すように,2,332個のアミノ酸残基から成りL,1A,1B,1C,1D,2A,2B,2C,3A,3B,3C及び3Dの12種類の蛋白を持っている。そのうち,ウイルスを構成する1A~1Dを除いた8種類の部位のうち,比較的抗原として生体側に認識されやすいと思われる部位の40数カ所の部分ペプチドを純化学的に合成した。作成したペプチドは,予備実験によりペプチド単体で使用するよりも良い結果が得られた馬グロブリンと共有結合させたものを用いた。

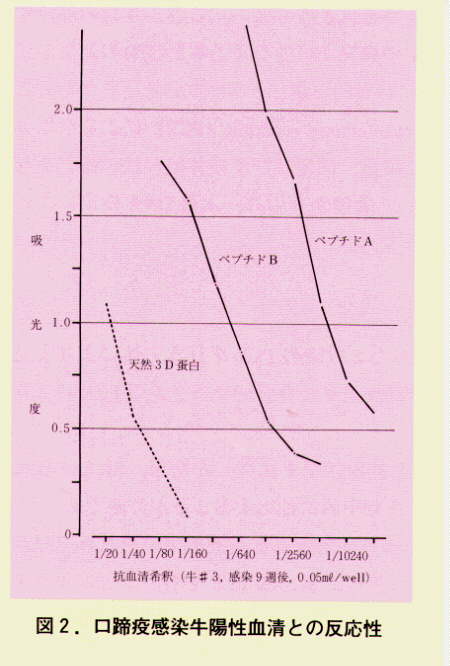

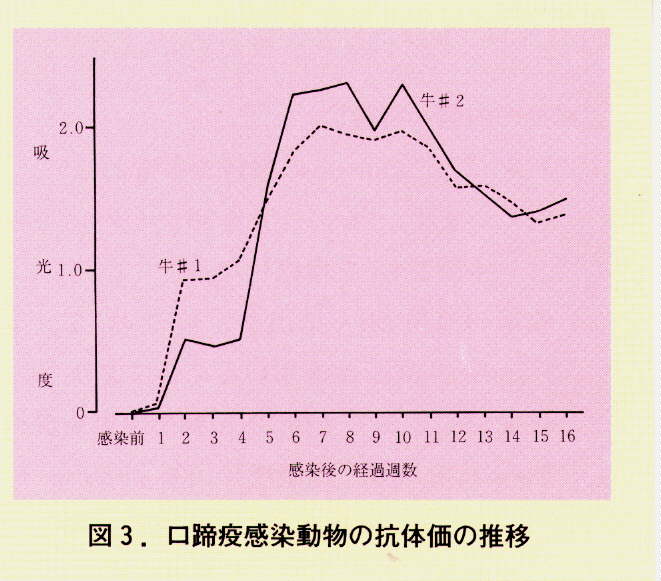

- これらの試作合成ペプチドと抗牛IgG (H+L) peroxidase conjugateを用いた間接酵素抗体反応(ELISA法)で,天然3D蛋白部分抗原及び合成したペプチドA,BのO型口蹄疫実験感染牛の感染9週後血清との反応性を図2に示す。陽性対照とした天然3D蛋白部分抗原では,1:20血清希釈時で1.17のOD値が得られた。一方,Net OD値が0.5の希釈を比較すると,ペプチドA及びBでは天然の3Dに比べて数百倍~数千倍の高い反応が認められた。他のペプチドでは,高いもの数種類に天然の3D蛋白と同じ程度の反応性が認められた。図3には,実験感染を行った#1及び2の牛の感染経過血清について,抗原にペプチドAを用いたELISAでのNet OD値の推移を示す。何れの感染牛でもほぼ同様な推移で感染2週間後から有意な抗体の上昇が認められ,感染16週後の最終採血時点でもかなり高い値を維持していた。

- 以上の結果より,ELISA法によって従来の天然の3D蛋白質抗原の2千倍を越える高感度の測定系が開発可能な極めて優れた抗原部位を見いだすことに成功した。また,天然の抗原と異なりこのペプチドは極めて少ない数のアミノ酸より成っているので,その特異性も前者に比べるとはるかに優れていることが期待される。

成果の活用面・留意点

口蹄疫ウイルスの非構造蛋白についての部分ペプチドの評価を行い、極めて優れた診断用の抗原として使用可能なペプチド2種類を見いだすことができた。しかし,今回のペプチドのスクリーニングに用いた抗血清は典型的な感染をした動物のもので,実際の野外例では種々の段階の感染状態が考えられるので口蹄疫の国内侵入防止のための検疫業務等に実用化する前に,偽反応等に付いて,多数の弱陽性を含む陽性~境界域~陰性血清を用いた詳細かつ慎重な検討を行う必要がある。合わせて,タイプの異なるウイルスについての検討も重要である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:口蹄疫ウイルスに関連する有用ペプチド開発の基礎研究

- 予算区分:経常

- 研究期間:平成4年度~平成6年度

- 発表論文等:

- 第41回日本ウイルス学会総会演説抄録,P.142(1993)

- 家畜衛生試験場研究成果情報,8:25(1995)

- 第120回日本獣医学会講演要旨集,P.116(1995)

- 本研究の成果は現在日本国内及び国外特許出願手続き中である。