高病原性H5N1亜型鳥インフルエンザウイルスはマウス継代でその病原性が増強する

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

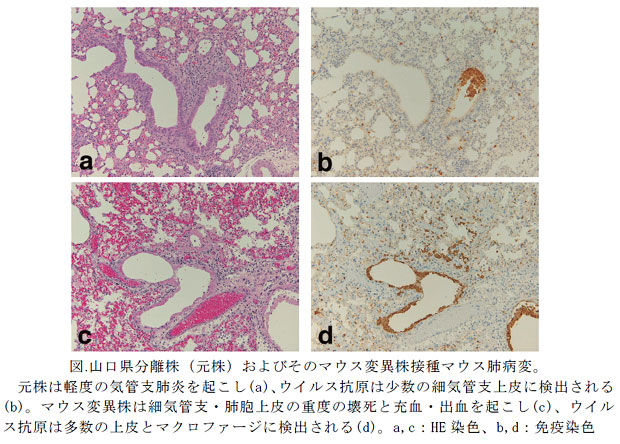

日本で分離した高病原性鳥インフルエンザウイルス(山口県分離株)はマウスに1代継代することによりマウス病原性が著しく上昇する。病原性の変化にはPB2タンパクの627番目のアミノ酸の置換が関与していることが示唆される。

- キーワード:高病原性鳥インフルエンザ、H5N1、変異、マウス

- 担当:動物衛生研・人獣感染症研究チーム

- 連絡先:電話029-838-7708、電子メールwww-niah@naro.affrc.go.jp

- 区分:動物衛生

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

わが国で2004年に79年ぶりに高病原性鳥インフルエンザが発生した。原因となったH5N1亜型ウイルスはアジアを中心に鳥類のみならずヒトにも感染し、これまで150人以上の死者が報告されている。このようにH5N1亜型ウイルスはほ乳類にも感染することから、そのほ乳類病原性を解析することは重要である。インフルエンザウイルスでは、ほ乳類病原性解析にマウスが使用されることから、山口県分離株の病原性評価をマウスにて行った。

成果の内容・特徴

- 2004年山口県分離株は馴化を必要とせずにマウスの肺でよく増殖する。その50%マウス最小致死量は約5 X 105 EID50である。

- ウイルス接種後死亡したマウス個体の脳から回収したウイルスは、PB2タンパクの627番目のアミノ酸がグルタミン酸からリジンに変異している。

- リジンに変異したウイルス(マウス変異株)の50%マウス最小致死量は8.9 EID50で元株に比べマウス病原性が著しく上昇している。

- 接種マウスにおけるウイルス体内分布検査では、マウス変異株は肺や神経組織におけるウイルス力価が元株に比べ高い(表)。

- マウス変異株は、マウスの肺(図)や神経組織に重度の病変を起こす。

成果の活用面・留意点

日本で分離されたH5N1亜型ウイルスはマウス継代でその病原性が容易に増強する。また、その変異は1997年に香港で分離されたH5N1亜型ウイルスと 同様、PB2タンパクの627番目のアミノ酸の置換が重要であると考えられる。ほ乳類に対する潜在的な病原性を評価する上で、マウスモデル系は有用と考え られる。

具体的データ

その他

- 研究課題名:新興・再興人獣共通感染症病原体の検出および感染防除技術の開発

- 課題ID:322-a

- 予算区分:委託プロ(BSE・人獣)

- 研究期間:2003~2007年度

- 研究担当者:真瀬昌司、谷村信彦、今田忠男、岡松正敏、塚本健司、山口成夫

- 発表論文等:1) Mase et al. (2005) Virology 332:167-176.

2) Mase et al. (2006) J.Gen.Virol. 87:3655-3659.