アカバネウイルスによる牛の脳脊髄炎とその診断法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

アカバネ病の病型には妊娠牛が初感染時における胎子感染による異常産に加えて、生後感染による若齢牛の脳脊髄炎があり、これらは病理学的・ウイルス学的検査で診断が可能である。

- キーワード:ウシ、アルボウイルス、アカバネ病、神経症状、起立不能

- 担当:動物衛生研・環境・常在疾病研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-7708

- 区分:動物衛生

- 分類:行政・普及

背景・ねらい

2006年、九州地方を中心に起立不能を特徴とした若齢牛の不明疾病が続発(180例)し、非化膿性脳脊髄炎を示す牛の脳からアカバネウイルスが分離された。アカバネウイルスは、ヌカカという微小な吸血性節足動物によって媒介され、妊娠牛に感染すると流早死産や先天異常子牛の出産を引き起こす。しかし、生後の牛が感染して神経症状を示す例はこれまでほとんど知られていない。本研究では、アカバネ病の新たな病態を明らかにし、診断法を確立する目的で疫学的、病理学的およびウイルス学的に調査・検討する。

成果の内容・特徴

- 発症は品種や性別に関係なく、主に24か月齢未満の若齢牛に認められる。発症牛は運動障害などの神経症状を示すが、ほとんどの症例で後肢あるいは前肢の麻痺を伴う起立不能が観察される(図1)。

- 発症牛の諸臓器には肉眼的著変が見られないが、病理組織学的検査で中枢神経系にウイルス感染を疑う病変が観察される。中脳、橋および延髄の病変が最も強く、脊髄では中等度、大脳・小脳では比較的軽度である。

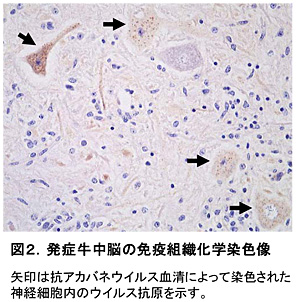

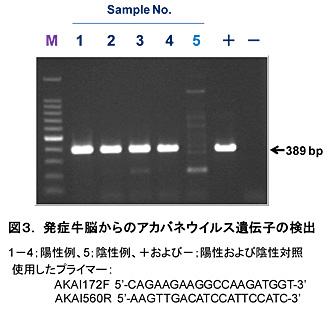

- 発症牛の中枢神経組織から、免疫組織化学染色によってアカバネウイルス抗原を検出すること(図2)、あるいはRT-PCR法によってウイルス遺伝子を検出すること(図3)、さらにはウイルスを分離することで診断が可能である。検査材料としては、とくに中脳、橋および延髄を用いるのが望ましい。

- 2006年分離株の抗原性は、1984年に脳炎を起こした子牛から分離されたIriki株と同等であり、現行ワクチンの原株であるOBE-1株とは若干の差が認められる(表1)。一方、2006年程ではないがOBE-1株と同等の株が神経症状を引き起こした例も少数ながら報告されている。

- 発症時には既にほぼ全頭がアカバネウイルスに対する抗体を保有している。感染から神経症状発症まで少なくとも2週間以上かかると推察されるが、感染後40日以上経過して発症した例もある。一見正常に産まれた子牛が短期間のうちに発症した場合は、生後に感染したのではなく、母胎内で感染したと考えられる。

成果の活用面・留意点

- 都道府県の病性鑑定施設におけるアカバネ病診断に利用される。

- アカバネ病の診断法やワクチンの改良・開発に向けて有効活用できる。

- 本研究成果はすでに政府の家畜衛生対策に反映されており、届出伝染病であるアカバネ病の発生区分は、1種類から「胎児感染」と「生後感染」の2種類に変更されている。

具体的データ

<.p>

<.p>

その他

- 研究課題名:環境性・常在性疾病の診断と総合的防除技術の開発

- 課題ID:322-g

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2006~2008年度

- 研究担当者:山川 睦、梁瀬 徹、加藤友子、田中省吾、筒井俊之、白藤浩明、今田忠男、幸野亮太(熊本県)、

平田美樹(鹿児島県) - 発表論文等:1)Kono, R. et al. (2008) BMC Vet. Res. 4: 20

2)平田ら(2008)日本獣医師会誌、第61巻第10号: 771-776