異常産を起こすアイノウイルスとピートンウイルスの間には、遺伝子再集合が起こる

要約

アルボウイルスであるアイノウイルスとピートンウイルスが自然界で重複感染した際に、遺伝子再集合により新しいウイルスが生じ、抗原性や病原性が変化した新しいウイルスの出現が懸念されるため、おとり牛からのウイルス分離など、監視の継続が必要である。

- キーワード:牛、異常産、アルボウイルス、遺伝子再集合、リアソータント

- 担当:動物衛生研・環境・常在疾病研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-7708

- 区分:動物衛生

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

3本の分節ゲノム(L、M、S RNAセグメント)を有するオルソブニャウイルス属の異なるウイルスが同一細胞に感染すると、遺伝子再集合が起こり2種類のウイルスに由来するゲノムを持つ新しいウイルスが生じる場合がある。同属に分類され、牛や緬羊などの反芻動物に、流産・早産・死産、および先天異常を起こすアイノウイルスおよびピートンウイルスは、国内でもその浸潤がしばしば確認されている。これらのウイルスの間でも遺伝子再集合による病原性や抗原性が変化した新しいウイルスの産生が懸念されるため、野外分離株を用いた系統樹解析によりその有無を明らかにするとともに、おとり牛やヌカカからのウイルス分離や検出による監視を継続する。

成果の内容・特徴

- アイノウイルスとピートンウイルスのそれぞれの国内分離株間では、遺伝子の大きな変異は認められない。ウイルス粒子表面の外被糖蛋白質をコードするM RNAセグメントでも、アミノ酸レベルで、変異は3%以下である。

- アイノウイルスとピートンウイルスのオーストラリア分離株のM RNAセグメントは、日本分離株とアミノ酸レベルで10%以上の違いがあり、地域間で大きな変異が存在する。

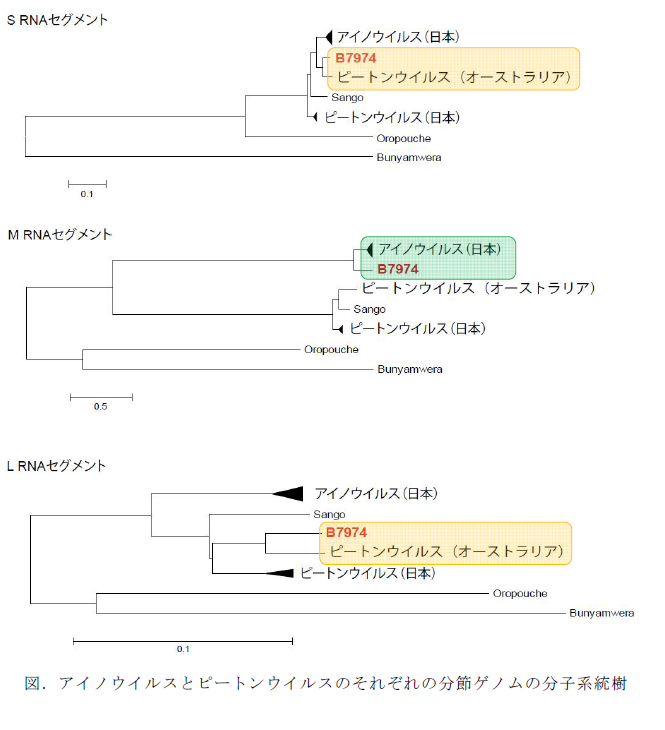

- オーストラリアで分離されたアイノウイルスB7974株のM RNAセグメントはアイノウイルス日本分離株と同じクラスターに属していたが、S RNAセグメントおよびL RNAセグメントではピートンウイルスのオーストラリア分離株とより近縁であった。従って、B7974株は遺伝子再集合によりアイノウイルスとピートンウイルスの間に生じたウイルスと考えられる(図)。

成果の活用面・留意点

- アイノウイルス国内分離株間の変異は小さく、現行のワクチンが有効であることが示唆される。

- ピートンウイルスは、九州、沖縄地域で毎年のようにその浸潤が確認されている。牛の異常産との関連も報告されることから、遺伝子再集合を考慮した遺伝子解析をもとに高精度の診断法を開発し、ピートンウイルスによる異常産の発生状況を明らかにする必要がある。

- 異常産に関連するオルソブニャウイルス(アカバネウイルス、アイノウイルス、ピートンウイルス)の遺伝子再集合による抗原性や病原性の変化の有無を継続的に監視することにより、ワクチンの改良や診断法の高度化などの防疫体制の強化が図られる。

具体的データ

その他

- 研究課題名:環境性・常在性疾病の診断と総合防除技術の開発

- 中課題整理番号:322g

- 予算区分:交付金プロ(飛来媒介昆虫)

- 研究期間:2006~2010年度

- 研究担当者:梁瀬 徹、相澤真紀(沖縄県)、加藤友子、山川 睦、白藤浩明、津田知幸

- 発表論文等:Yanase et al. (2010) Virus Res. 153 (1): 1-7