ダイズに形成される通気組織にはガス交換機能がある

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

湛水条件下でダイズの茎に形成される二次通気組織はシュノーケルの様な機能を果たし、その組織を通じて大気中の酸素が地下部に供給され、大気とのガス交換は瞬時に行われる。

- キーワード:ダイズ、通気組織、微小酸素電極、耐湿性、酸素

- 担当:作物研・大豆生理研究チーム

- 連絡先:電話029-838-8392、電子メールnics-seika@naro.affrc.go.jp

- 区分:作物

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

ダイズでは、湛水条件下において茎や根、根粒にコルク形成層から発達するスポンジ状の通気組織(二次通気組織)が形成され、湛水面上の茎に発達した二次通気組織の表面にワセリンを塗り、外界とのガス交換を遮断すると根の生育や根粒活性が顕著に抑制される。この組織を通じて地下部へ酸素が供給されているものと考えられるが、直接的な証明は行われていない。その機能を明らかにするために微小酸素電極を用いて、湛水条件下におけるダイズ植物体の通気組織内酸素を測定し、酸素供給能について解析する。

成果の内容・特徴

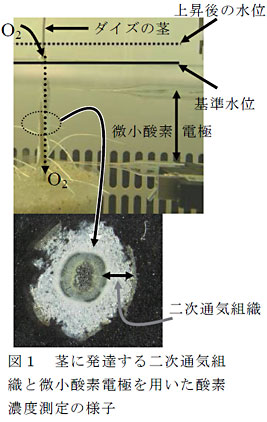

- 酸素供給能を解析するために、微小電極(先端直径25μm)をマイクロマニピュレーターで二次通気組織に挿入するシステムを構築する(図1)。

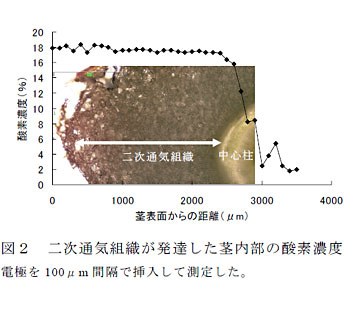

- 二次通気組織の一部が外気と接触している時の基準水位下15mmの茎について、茎軸に対して垂直方向に微小酸素電極を挿入すると、二次通気組織が発達している表面から中心柱近傍までは酸素濃度は18%程度で比較的安定しているが、中心柱では髄に向かって急激に低下する(図2)。

- 基準水位下13mmと51mmの茎部位に微小酸素電極を挿入・固定して酸素濃度の推移を測定すると、水位を上昇させて茎の二次通気組織の全てが外気と遮断されると同時に、酸素濃度は徐々に低下し、120分後には最初の濃度の約40%に達する(図3)。

- 水位を基準水位まで下げて再び二次通気組織の一部が外気と接触すると酸素濃度は瞬時に上昇し、10分後には水位が上昇する前とほぼ同濃度になる(図3)。

- 以上のことより、茎に形成される二次通気組織を通じて大気中の酸素が地下部に供給され、大気とのガス交換は瞬時に行われる。

成果の活用面・留意点

- 二次通気組織による通気系を改善することにより、水田転換畑で発生するダイズの湿害が緩和される可能性がある。

- 茎に発達する二次通気組織のガス交換に関する結果であり、根系への酸素供給についてはさらに検討を要する。

具体的データ

その他

- 研究課題名:ダイズの通気組織による酸素供給機能の解析

- 課題ID:221-b

- 予算区分:実用遺伝子

- 研究期間:2006年度

- 研究担当者:島村聡、中村卓司、中山則和、山本亮、平賀勧、望月俊宏(九州大)、島田信二(中央農研)、小松節子