難裂莢性を戻し交雑により主要大豆品種に導入した育種素材となる系統群

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

国内の主要な大豆11品種に、ハヤヒカリ由来の難裂莢性遺伝子をDNAマーカーを用いた戻し交雑により導入した系統群である。各系統とも反復親よりも明らかに難裂莢性であり、生育特性には大きな差異は認められない。

- キーワード:ダイズ、難裂莢性、DNAマーカー、戻し交雑、中間母本

- 担当:作物研・大豆育種研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-8503

- 区分:作物

- 分類:研究・普及

背景・ねらい

大豆のコンバイン収穫が普及するにともない、刈り取り時の裂莢による収穫ロスが問題となっている。また、麦や水稲との作業の競合等による刈り遅れのために自然裂莢が発生することも報告されている。米国など、大規模な大豆生産が行われる国や地域では難裂莢性を持つ大豆品種が栽培されることが多いが、国内においては北海道を除く地域では、難裂莢性を持たない品種が栽培されることが多く、品種育成事業においてもこれらの品種が交配母本に用いられることが多い。そこで、難裂莢性を戻し交配により主要品種に導入した系統群を開発する。

成果の内容・特徴

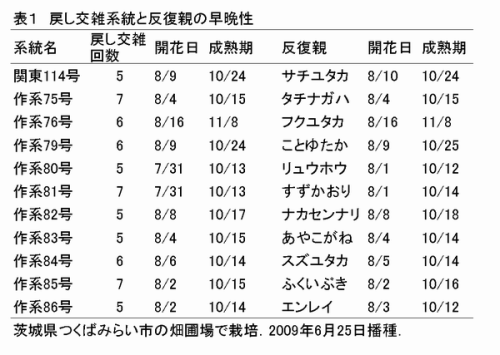

- ハヤヒカリ由来の難裂莢性を、DNAマーカーを用いた複数回の戻し交雑により、国内の主要な大豆11品種に導入した難裂莢性系統群である(表1)。

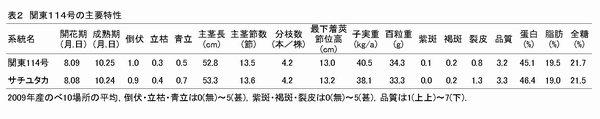

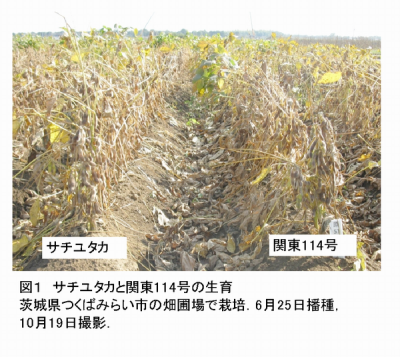

- 難裂莢性を導入しても裂莢性以外の生育特性には大きな変化は認められない(表1、表2、図1)。

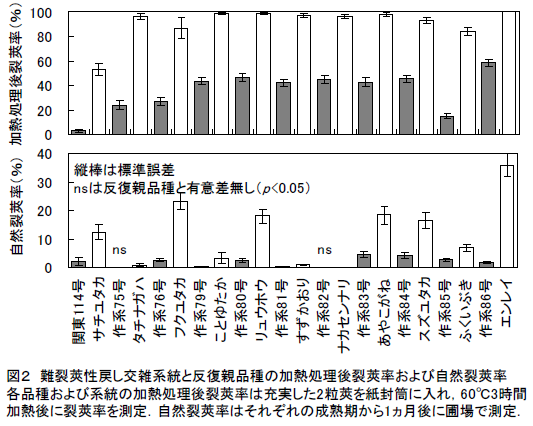

- 圃場調査および加熱検定により評価した各系統の裂莢性程度は、それぞれの反復親よりも低い(図2)。

- 関東114号および作系75号については,全ゲノム領域を対象にDNAマーカー選抜を行い,難裂莢性QTLであるqPDH1の近傍領域以外は,反復親型となっている(データ省略).

成果の活用面・留意点

- 難裂莢性品種育成のための中間母本として利用できる。

- 研究および品種育成用途の種子は、担当研究チームから分譲する。

- 品種化が有望な系統については、奨励品種決定試験に順次供試する。

具体的データ

その他

- 研究課題名:DNAマーカー育種による耐裂莢性ダイズ育成と利用技術の開発

- 課題ID:211b

- 予算区分:委託プロ(実用技術)、基盤

- 研究期間:2001~2009年度

- 研究担当者:山田哲也、羽鹿牧太、船附秀行、山田直弘、高橋浩司、大木信彦

- 発表論文等:Yamada T. et al. (2009)Breed. Sci. 59(4):435-440