搾乳牛の集約放牧における単位面積当たりの産乳量

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

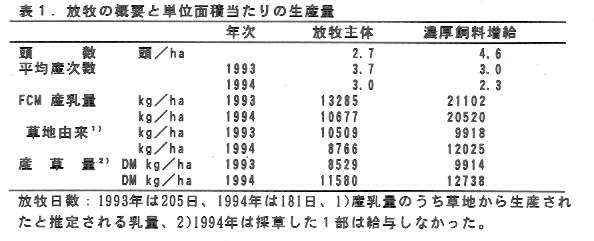

草地の高度利用と濃厚飼料の節減を目的として、搾乳牛に集約放牧を行い、草地からの産乳量を調べた。単位面積当たりの放牧頭数を変えた2つの試験区で、共に草地1ha当たりの産乳量は10000kgの乳生産量を達成した。

- 担当:草地試験場放牧利用部放牧管理研究室

- 連絡先:0287-37-7809

- 部会名:草地・永年草地・放牧

- 専門:飼育管理

- 対象:家畜類

- 分類:研究

背景・ねらい

今後わが国の酪農は、一層の低コスト生産と、環境と調和したゆとりある経営が求められている。そのひとつの対応策として搾乳牛の放牧は、非常に有望と考えられる。しかし、従来の粗放な放牧では、乳量の高い搾乳牛の飼養は難しく、土地生産性も低い。そこで、高栄養の草質が維持できる集約放牧を搾乳牛に適用し、個体乳量の低下を招かずに土地生産性の高い放牧技術を開発する。草地から生産される草を最大限に利用し、補助飼料の節減を図りながら、集約放牧を行い草地から効率的に乳生産を行う。

成果の内容・特徴

- 1993年(冷夏)と1994年(猛暑)の2年、1.1ha(放牧主体区)と0.65ha(濃厚飼料増給区)のペレニアルライグラス主体草地に、主に2~3月に分娩した乳牛3頭ずつを4月中旬から輪換放牧した。春は草地の1部(1番草は草地の55%、2番草は45%)を禁牧して採草した。滞牧日数は半日から1日で輪換日数は1番草採草までが10日、2番草採草までが12日、以後収牧まで22日であった。草量・草質から放牧草の採食量を予測して、濃厚飼料(TDN75%、DCP15%)と粗飼料の給与量を決定した。

- 草地(放牧草と生産された貯蔵飼料)からのha当たりの産乳量は1994年度の放牧主体区で低いが、ほぼ10000kgを達成した(表1)。放牧期間中の乳量から推定した305日間の個体乳量は6500から7000kgであった。

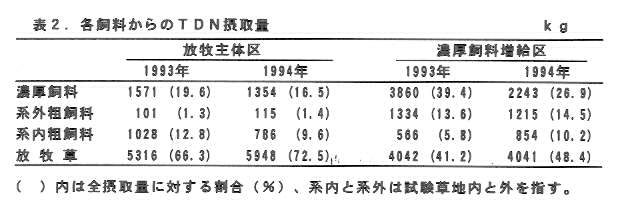

- 草地(放牧草と生産された貯蔵飼料)からのTDN摂取量の全体に占める割合は、放牧主体区で約80%、濃厚飼料増給区は47%と59%で、両区とも全摂取量に対する濃厚飼料の割合は少なかった(表2)。

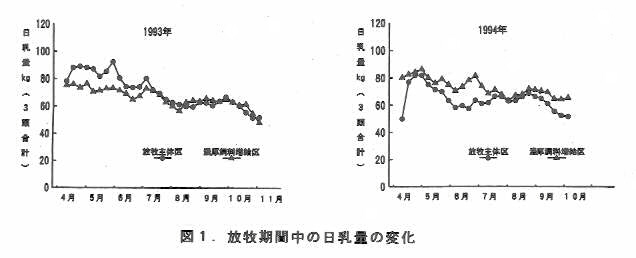

- 日乳量は春の泌乳最盛期に明瞭なピークがなく、夏期に乳量が低下し、この時期に放牧草からの採食量が予測したより少なかったことが推測された(図1)。

成果の活用面・留意点

- 放牧を基本として産乳量が6500~7000kgレベルの搾乳牛を飼養し、ha当たり10000kgの乳生産が達成できることが明らかになり、搾乳牛の集約放牧の可能性を示した。

- 泌乳最盛期と夏期の飼養方法にはまだ問題がある。また、乳質を制御するための補助飼料の給与方式や暑熱対策については更に検討が必要である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:搾乳牛における高度集約放牧技術の開発

- 予算区分 :経常

- 研究期間 :平成7年度(平成3~7~8年)

- 発表論文等:栂村恭子・落合一彦・塩谷繁・大槻和夫、搾乳牛における集約放牧の土地生産性、日草誌、41巻別号、1995