温暖化が牧草の栽培地域変動に及ぼす影響の評価

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

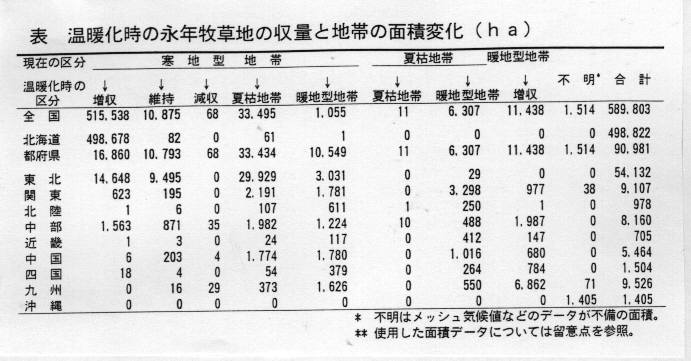

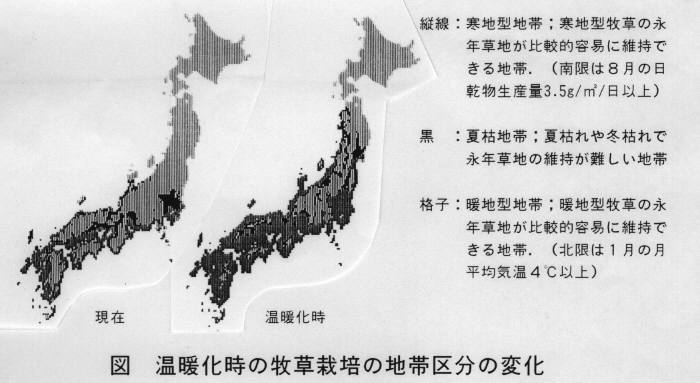

二酸化炭素濃度2倍時の永年牧草地の収量と栽培地帯の面積変化を3次メッシュで予測した。寒地型地帯の90%で増収が期待できるが、東北地方を中心に3万3千haが夏枯地帯となる。現在の夏枯地帯は暖地型地帯となり、暖地型地帯では増収する。

- 担当:草地試験場 草地生産基盤部 立地計画研究室

- 連絡先:0287-37-7016

- 部会名:草地・永年草地・放牧・環境

- 専門:栽培

- 対象:牧草類

- 分類:行政

背景・ねらい

温室効果ガスの増加により、地球の平均気温は21世紀半ばには約2°C、21世紀終わりには約4°C増加すると予想されている。わが国の牧草の主力となって いる寒地型牧草は、二酸化炭素の濃度上昇によって光合成能は増大するものの、現在でも関東以西では夏期の高温によって夏枯れによる生産低下が起きており、 温度上昇によって夏枯れが一層深刻化すると予想される。温暖化に伴う夏枯地域の動向と影響を受ける範囲の評価、温暖化に伴う栽培地域での生産力変動の予測 と評価が急務である。

成果の内容・特徴

- 温暖化シナリオはGISSモデルから清野(1993)が2次メッシュ化したものを、さらに3次メッシュ化して用いた。寒地型牧草は二酸化炭素濃度と気温、日射量を、暖地型牧草は気温と日射量をパラメータとするニューラルネットワーク手法による生育モデルを用いた。

- 寒地型地帯の90%が増収となる。その中心は北海道である。北海道の牧草地はほとんどすべてで10%以上の増収となる。

- 寒地型地帯から夏枯地帯や暖地型地帯となるのは約7.7%である。そのほとんどは都府県である。新たな夏枯地帯となる面積は約33千 haで、現在の夏枯地帯、約6千haの5倍強の面積となり、牧草地としての維持が困難になる。その地帯は東北地方の平野部から丘陵、山麓部に及ぶ。また、 関東、中部、中国地方でも夏枯れ地帯となる牧草地が相対的に多くなる。

- これまでの夏枯地帯はほとんどが暖地型地帯となり、暖地型牧草への転換が可能になる。従来の暖地型地帯では収量が増加すると推定される。 表 (温暖化時の永年牧草地の収量と地帯の面積変化)

図(温暖化時の牧草栽培の地帯区分の変化)

成果の活用面・留意点

- 温暖化の進行に伴って、生起するわが国の牧草栽培上の問題と地域を予測した。長期的な視点から、草地造成や整備の必要な地域や草種の選択などについて、活用できる。

- 面積は国土数値情報(土地利用データ:1976年版)の畑地を基に、農林センサスの市町村別牧草地率から推定したもので、予測の中に牧 草地の改廃は含まれていない。寒地型牧草はオーチャードグラス、暖地型牧草はバヒアグラスのデータに基づくもので、降水量は考慮していない。

具体的データ

その他

- 研究課題名:環境変化による牧草の生産力変動予測技術の開発

- 予算区分 :一般別枠(地球環境)

- 研究期間 :平成8年度(平成5~8年度)

- 研究担当者:須山哲男,佐々木寛幸,山本由紀代,小路 敦

- 発表論文等:佐々木寛幸,須山哲男,山本由紀代,小路 敦(1996)温暖化による永年牧

草地の生産力と栽培地域の変動予測,日草誌43(別)198-199.