寒地型イネ科牧草の茎葉再生速度からみた耐凍性の段階的発達

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

寒地型イネ科牧草の耐凍性発達は2段階で進む。1段階目の発達は冠部水分量およ び冠部からの茎葉再生速度の低下と関連する。2段階目の発達は再生 速度が増加に転ずる時 期に始まり、耐凍性は水分量の変化を伴わずに増大する。

- 担当:北海道農業試験場・地域基盤研究部・越冬ストレス研究室

- 連絡先:011-857-9524

- 部会名:生産管理

- 専門:生 理

- 対象:牧草類

- 分類:研究

背景・ねらい

越冬作物である寒地型牧草は秋から冬にかけて耐凍性を発達させて越冬のための体制を整える が、耐凍性発達の詳細な過程については木本植物に比べて研究が少 なく不明な点が多い。北海道の主要なイネ科牧草3草種(チモシー・オーチャードグラス・ペ レニアルライグラス)を用い、秋から翌春にかけての耐凍性とその 関連形質の変化について検討し、それら相互の関係を明らかにする。

成果の内容・特徴

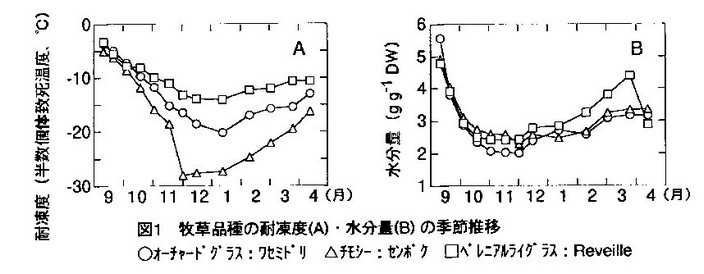

- 寒地型イネ科牧草はその耐凍性の優劣にかかわらず、最低気温が10°Cを下回った9月下旬

から10月にかけて耐凍性の増大が始まり、その後12月にかけて耐凍性は直線的に増大する。草

種間の耐凍性の違いはその過程で発現する

(図1A) 。

- 耐凍性に大きく影響するとされる植物体の水分含量は、耐凍性の発達と並行して9月

下旬から11月初めにかけて減少するが、その後の変化は小さい

(図1B) 。耐凍性の発達過程は、水分量の減少を伴う段階(9~10月)と伴わない段階(11~12月)の 二つに分けられる。

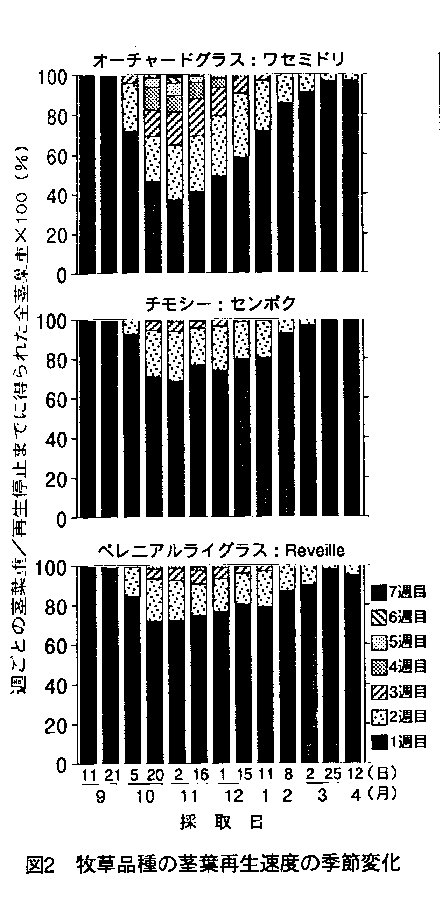

- 牧草冠部の貯蔵養分のみに依存して再生される茎葉の重さ(Etiolated

growth)を一週間ごとに測定し、これを再生が停止するまで継続すると、第一週目に再生した

茎葉重の全茎葉重に対する割合から茎葉再生速度がわかる。

再生速度は9~10月にかけて急激に低下し、11月初めに最小値を示した後、翌3月にかけて徐々

に増加する(

図2 、1週目の部分)。再生速度が最小となる時期は2.で述べた耐凍性発達の転換期と一致する。

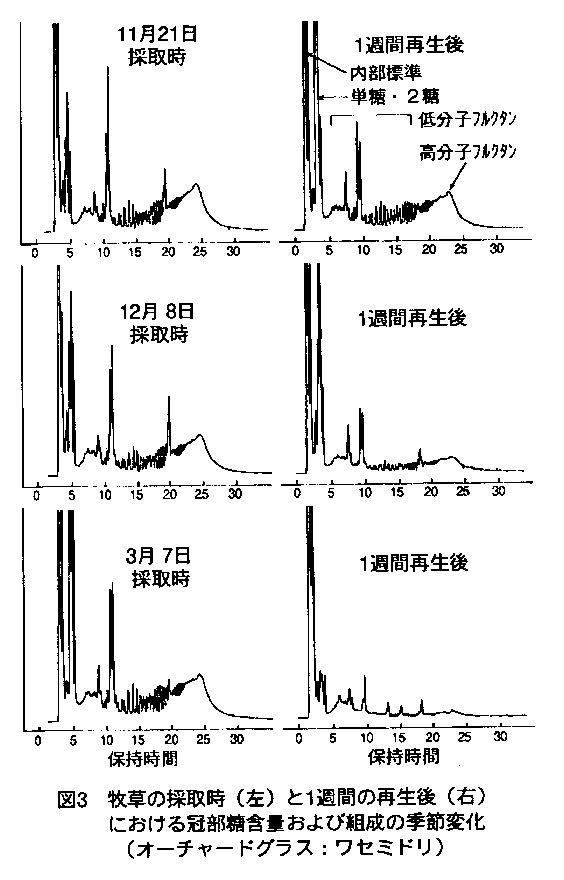

- 茎葉再生前の牧草冠部の糖含量や組成は、11月下旬以降は採取時期による顕著な変

化は認められない(

図3 左)のに対し、一週間再生後の糖の減少量は再生速度の時期的な違い

(図2) を反映して大きく異なっている(

図3 右)。すなわち茎葉再生速度の季節変化は、糖の利用速度の違いに因って生じている。

成果の活用面・留意点

- 寒地型イネ科牧草類の耐凍性発達機構解明に向けた基礎的知見となる。

具体的データ

その他

- 研究課題名:寒地型作物の耐凍性機構の生理的解明

- 予算区分 :経常

- 研究期間 :平成11年度(7年~11年)

- 研究担当者:森山真久・吉田みどり

- 発表論文等:寒地型イネ科牧草の暗黒下再生(Etiolated growth)速度の季節変動、日本草 地学会誌、 42巻別号:52-53、1996 寒地型イネ科牧草冠部の暗黒下再生(Etiolated growth)と貯 蔵炭水化物量との関係、日本草地学会誌43巻別号:42-43、1997