ヒツジはVFAとアンモニアの吸収量の変化で飼料フレーバーへの嗜好性を学習する

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

飼料摂取後の血液中へのプロピオン酸、酢酸およびアンモニアの吸収量の増加が、ヒツジが飼料フレーバーに対する好き嫌い(嗜好性)を学習するための生理的要因となる。

- 担当:草地試験場・生態部・家畜生態研究室

- 連絡先:0287-37-7226

- 部会名:永年草地・放牧

- 専門:動物栄養

- 対象:家畜類

- 分類:研究

背景・ねらい

家畜の餌に対する好き嫌い(嗜好性)は、学習によってある程度変化することが知られている。この学習は、飼料から得られる感覚刺激を条件刺激、摂取後の 生理的変化を無条件刺激とする条件づけと考えられているが、反芻家畜の嗜好性学習のメカニズムについては、未だ不明の点が多い。そこで、VFAおよびアン モニアの消化管からの吸収が飼料の化学的感覚刺激(フレーバー)に対する嗜好性学習の無条件刺激となっているか否かを明らかにする。

成果の内容・特徴

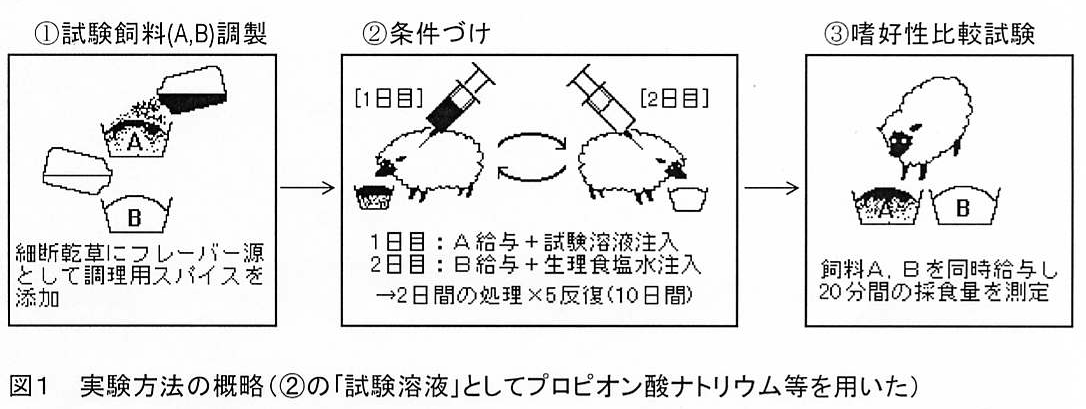

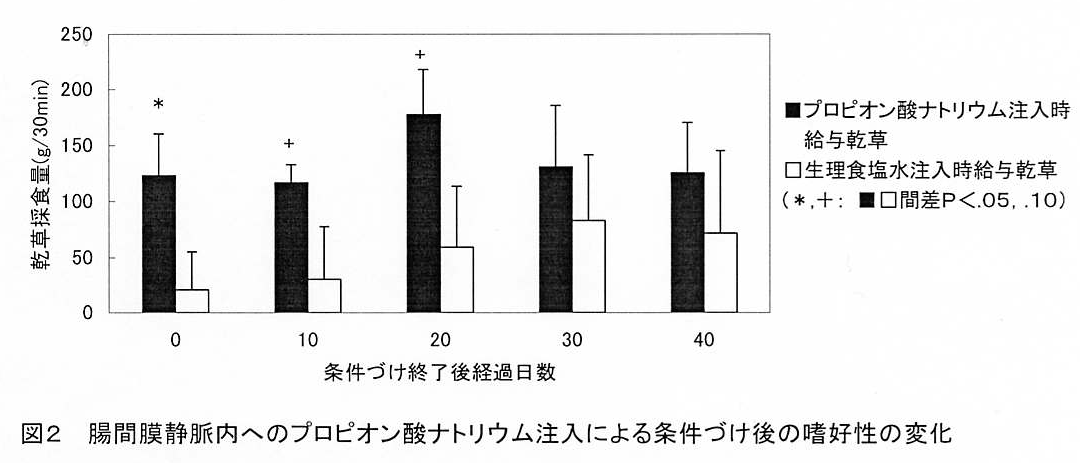

- 飼料へのフレーバー添加とプロピオン酸ナトリウムの腸間膜静脈内注入による条件づけ (図1) によって、飼料フレーバーに対する嗜好性は高まり (図2) 、この学習効果は条件づけ終了後も20日間持続する。

- 酢酸ナトリウム注入による条件づけでも、プロピオン酸ナトリウムと同様の嗜好性学習が認められるが、その効果は等モルのプロピオン酸ナトリウムと比較して弱い。

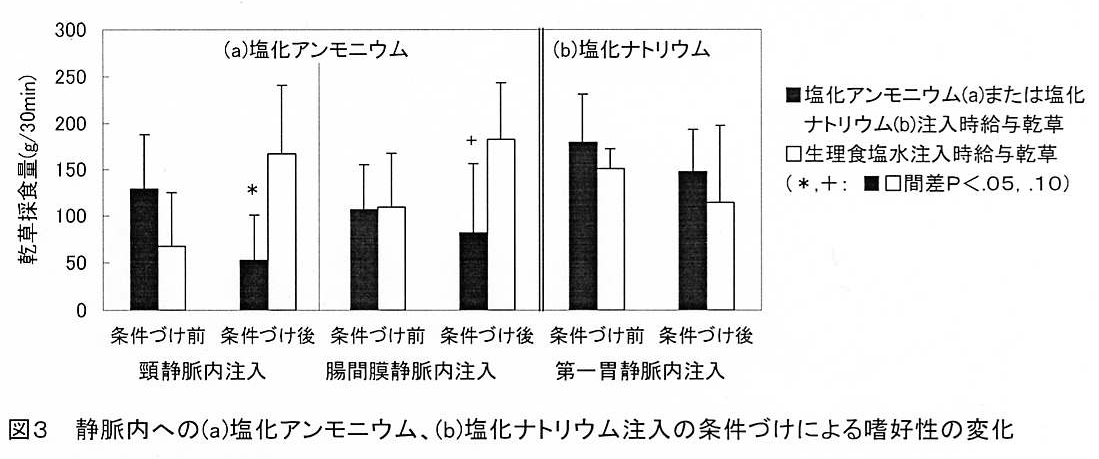

- 塩化アンモニウムの頸静脈内注入による条件づけでは、飼料フレーバーに対する嗜好性が低下し (図3-a) 、腸間膜静脈内注入でも同様の傾向が認められる。しかし、これと等モルの塩化ナトリウム注入では嗜好性が変化しない (図3-b) 。したがって、嗜好性低下の原因は血中アンモニアである。

成果の活用面・留意点

- 選択採食行動の解析とその制御技術開発のための基礎的知見である。

- 本実験における各物質の注入量・速度は、生理的変動範囲内である。また、ここでの「嗜好性」とは採食開始初期の採食量として2種のフレーバーを比較した値(図1 参照)である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:選択採食性を利用した放牧牛群の行動制御-選択採食性の生理的制御要因の解明-

- 予算区分 :畜産対応研究(自給飼料基盤)

- 研究期間 :平成12年(平成10~12年)

- 研究担当者:須藤まどか・山田明央・塚田英晴・井村 毅