小規模移動放牧における放牧期間延長と耕作放棄地の管理面積の拡大

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

小規模移動放牧において、肉用繁殖牛を春季は牧草地化された耕作放棄地に放牧し、夏季は牧草地化されていない耕作放棄地等に移すことにより、秋季の牧草が備蓄でき、放牧期間を延長できる。また、耕作放棄地の放牧による管理面積の拡大ができる。

- キーワード:飼育管理・放牧、耕作放棄地、肉用牛、寒地型牧草、秋季備蓄草地(ASP)

- 担当:畜産草地研・山地畜産研究部・山地畜産研究チーム

- 連絡先:電話0267-32-2356、電子メールshigeki@affrc.go.jp

- 区分:畜産草地

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

耕作放棄地の放牧利用は、農地保全を兼ねた家畜生産が可能なことから全国的に普及しつつあるが、放牧実施農家の多くは、できるだけ 長く放牧を実施したいと考えている。一方、中山間地の耕作放棄地は依然として増え続けており、農地保全のための放牧利用の需要が高まっている。そこで、牧 草地化した耕作放棄地を基幹草地とし、これに牧草地化していない耕作放棄地を組み合わせて利用することにより、放牧期間の延長と管理面積の拡大を図る。

成果の内容・特徴

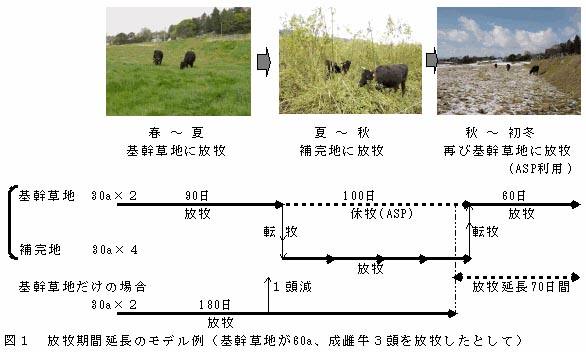

- 3頭の肉用繁殖牛を、約60aの寒地型牧草(オーチャードグラス、ペレニアルライグラス主体)を導入した耕作放棄地 (基幹草地)において春から夏(7月下旬)まで放牧し、その後約100日間休牧することにより(11月上旬まで)370∼450kgDM/10aの備蓄草 が得られ、放牧再開後3頭の成雌牛を約60日間放牧できる(表1)。

- 基幹草地の休牧期間中は、牧草地化されていない耕作放棄地(補完地)に放牧する。補完地の植物現存量は植生により異なるが、8月上旬頃に1160kgDM/10a程度が得られれば、260頭・日/haの放牧飼養が可能である(表2)。100日間休牧させるためには、30aの補完地が4ヶ所必要である。

- 約60aの基幹草地に成雌牛3頭を放牧する場合、夏季以降に1頭を減らすことにより約180日間の放牧が可能である が、30aの補完地4区画を組み合わせることにより、放牧頭数を減らすことなく約70日間の放牧延長ができるとともに、放牧による農地管理を行う耕作放棄 地の面積拡大が可能である(図1、表3)。

成果の活用面・留意点

- 耕作放棄地が増加しつつある地域において、放牧期間の延長を図るのに活用できる。また放牧による農地管理を行う耕作放棄地の面積拡大に活用できる。

- 補完地として利用する耕作放棄地の植物現存量は、毎年続けて放牧利用することによって減少することが多いので、牧養力を維持向上させたい場合は、簡易造成による牧草の導入等を検討する。

- 寒冷地において晩秋放牧時に飲水の凍結の恐れがある場合、断熱水槽(畜産草地研究成果情報3,121-122)の使用が望ましい。

具体的データ

その他

- 研究課題名:耕作放棄地などの小区画分散地を活用した肉用繁殖牛の通年放牧技術の開発

- 予算区分:ブラニチ3系

- 研究期間:2003∼2005年度

- 研究担当者:手島茂樹、進藤和政、池田哲也、佐藤義和