オーチャードグラス黄さび病(仮称)の新発生と抵抗性の系統間差異

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

北海道、岩手、宮城、福島、栃木各県の牧草地、道路法面等のオーチャードグラスにおいて、本邦未報告のさび病の一種、黄さび病(仮称、英名:Yellow Rust)が発生している。本病への抵抗性には品種・系統間で差異が認められる。

- キーワード:作物病害、イネ科牧草、さび病、抵抗性、飼料作物育種

- 担当:畜産草地研・飼料生産管理部・病害制御研究室、飼料作物開発部・牧草育種法研究室、育種工学研究室

- 連絡先:電話0287-37-7556、電子メールskoya@affrc.go.jp

- 区分:畜産草地

- 分類:科学・参考

背景・ねらい

寒地・寒冷地の主力イネ科牧草であるオーチャードグラス(Dactylis glomerata L.) は、その生産性や栄養価の高さから、近年耐暑性・耐寒性を向上させて利用地域を拡大するための育種が進められている。国内でオーチャードグラスに発生する さび病類としては黒さび病、および小さび病が認められ、これらへの抵抗性は品種育成にも考慮されてきたが、ヨーロッパ∼中近東、北米・ニュージーランド等 で報告のあるYellow Rustについては発生報告がない。しかし2004年秋に本病の発生を初確認したため、病原菌の特性と発生状況の把握、および本病への各品種・系統の抵抗 性について検討を進める。

成果の内容・特徴

- 2004∼2005年にかけて北海道(札幌市)、岩手県(盛岡市)、宮城県(古川市)、福島県(国見町)、栃木県 (那須塩原市)の牧草地、道路法面等のオーチャードグラスを調査したところ、いずれの調査地域でも本邦未報告のさび病の一種、黄さび病(仮称、英 名:Yellow Rust)の発生を確認した。

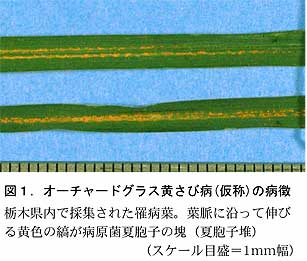

- 本病は黄∼橙黄色の夏胞子堆を葉脈に沿って縞状に生じるのが特徴で(図1)、葉全面に不規則に胞子を生じる黒さび病、小さび病と病徴が異なる。

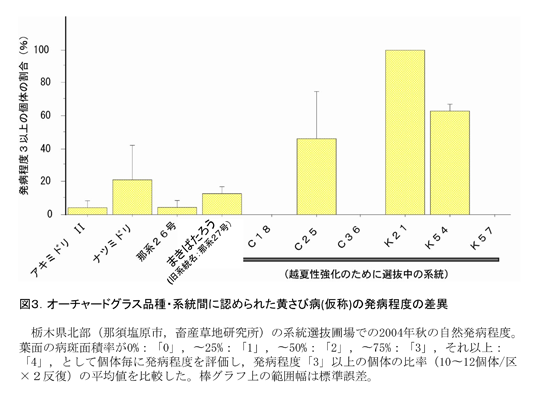

- オーチャードグラスにおける本病の自然発生を調査したところ、品種・系統間で発病程度に差異が認められた(図3)。

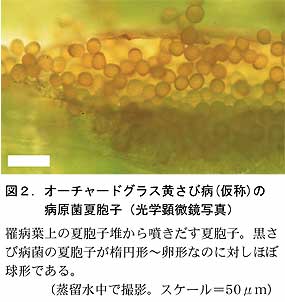

- 本病の病原菌は、海外でPuccinia striiformis(オオムギ,コムギ等の「黄さび病」の病原菌)の変種( var. striiformis, var. dactylidis )または分化型( f.sp. dactylidis, f.sp. dactylis )等とされてきたが、分類に混乱があった。近年リボゾームRNA遺伝子等の比較により、独立した種「 Puccinia striiformoides M. Abbasi, Hedjar. & M. Scholler」とする事が提唱されており(Abbasi, M. et al.(2004) Rostaniha 5(2): 71-82.)、今回日本国内で採集された病原菌の胞子形態、およびリボゾームRNA遺伝子の配列もこの記載とよく一致している(図2,DDBJ Accession No.:AB246675)。

成果の活用面・留意点

- オーチャードグラス品種・系統間で発病程度に差異が認められたことから、本病に対する抵抗性系統の選抜育種が期待できる。

- 本病は主に晩秋に発生し、罹病葉は急速に枯れるため、終牧期や翌春の生育への影響が危惧される。近縁の病原菌であるムギ類の黄さび病菌でレース分化が報告されていることから、品種抵抗性の検討にあたっては、 地域毎の発生菌系の差異に留意する必要がある。

- 本病は日本国内では新発生病害のため和名が未定で、関係学会等で調整中である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:気候温暖化に対応した飼料作物病害発生予測及び防除技術の開発

- 予算区分:交付金プロ(気候温暖化)

- 研究期間:2003∼2007年度

- 研究担当者:菅原幸哉、荒川 明、内山和宏、林 稔久(家畜改良セ)、但見明俊(滋賀県立大)、田邊優子(滋賀県立大)、水野和彦、大久保博人、御子柴義郎、清多佳子、眞田康治(北農研セ)、田瀬和浩(北農研セ)、山田敏彦(北大)