牛脂肪交雑基準(BMS)ナンバーに対応する胸最長筋内脂肪含量は増加している

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

牛脂肪交雑基準(BMS)ナンバーは主として脂肪含量をもとに1988年に作成されたが、現在はBMSナンバーに対応する脂肪含量が基準と比較して高くなってきており、現状を反映した新たな基準が必要である。

- キーワード:黒毛和種、BMSナンバー、胸最長筋、粗脂肪含量

- 担当:畜産草地研・分子栄養研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-8658

- 区分:畜産草地

- 分類:研究・普及

背景・ねらい

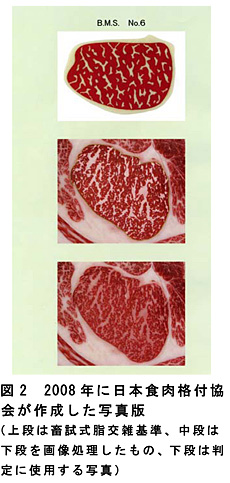

日本食肉格付協会が現在使用している牛枝肉取引規格は、農林水産省畜産試験場の研究と中央畜産会「食肉取引規格検討会」の検討に基づいて1988(昭和63)年に改定された。この規格は枝肉の取引のみならず肉用牛の改良の目標や省令価格にも利用されている。現在は2008年5月に小ザシ部分を加味した牛脂肪交雑基準(BMS Beef Marbling Standard)ナンバーの写真を協会が作成し(図2)、判定の適用基準をより明確にしようとしているが、『写真による脂肪交雑の判定は、農林水産省畜試式脂肪交雑基準を変更するものではない』としている。しかし、畜試式脂肪交雑基準作成以来20年が経過し、肉用牛の育種や飼養法の研究および改良が進み、胸最長筋内脂肪含量が上昇しているので、BMSナンバーを作成当時と同じ概念でとらえることはできない。

1996年から2004年までのBMSナンバーと脂肪含量の関係を明らかにして、畜試式牛脂肪交雑基準改定を検討する資料とする。

成果の内容・特徴

- 茨城県畜産センター・栃木県畜産試験場・群馬畜産試験場と千葉県畜産総合研究センターが1996年から2004年まで5回の協定試験において出荷した、黒毛和種去勢牛195頭(種雄牛15頭の息牛)の結果を使用している。4カ所の食肉センター等において日本食肉格付協会が評価したBMSナンバーと第7胸椎部位の胸最長筋の粗脂肪、水分および粗蛋白質含量を分析した結果を解析している。

- 2000年までは粗脂肪含量の増加にともなってBMSナンバーは上昇したが、2002年と2004年は粗脂肪含量が2000年より高いにもかかわらずBMSナンバーは低く評価されている(表1)。

- 粗脂肪含量が高くなると、粗蛋白質含量が低下する(表1)。

- 約30%の粗脂肪含量の肉は1988年の基準ではBMS12に評価されるが、2004年にはBMS4.5にしか評価されない(図1、表1)。BMSナンバーに対応する脂肪含量は変化しているので、育種目標等に使用することには注意が必要である。

成果の活用面・留意点

- 現在のBMSナンバーは全体の枝肉のなかでの相対的な位置づけであって、胸最長筋のシリコン(畜試)模型で示されている値とはかけ離れていることが示されたので、新たな基準の作成を検討する資料として活用できる。

具体的データ

その他

- 研究課題名:栄養素による遺伝子発現調節機能の解明

- 課題ID:221-m

- 予算区分:知識集約型産業創造事業

- 研究期間:2006年度

- 研究担当者:甫立京子、林征幸、堀井美那(栃木県畜試)、櫻井由美(栃木県畜試)、神辺佳弘(栃木県畜試)、

浅田勉(群馬県畜試)、小林正和(千葉県畜総セ)、山田真希夫(千葉県畜総セ)、

笠井勝美(茨城県農業大学校) - 発表論文等:堀井ら(2009)日畜会報、80:55-61