無作為順序による種数面積曲線を利用した草地の種多様性評価法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

擬似乱数を複数回発生させ調査順序を変更した種数面積曲線とそれを利用する提案された多様性評価指標は、調査面積や調査枠の大きさの違いに影響を受けにくく、小さい調査面積で草地の植物種の多様性を評価する。

- キーワード:草地植生、種数面積曲線、出現様式、種豊度、多様性、無作為順序法

- 担当:畜産草地研・草地動態モニタリング室

- 代表連絡先:電話0287-37-7225

- 区分:畜産草地

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

日本の草地は10アールから数ヘクタールの規模で区切られていることが多く、このような小-中規模の草地植生を調査するとき一般に調査面積やサンプル数が小さくなる。また草地では優占草種のタイプに応じて様々な面積の調査枠を利用する。従来の種多様性評価指標の多くは調査面積や枠面積の情報を考慮していないため草地の多様性評価に影響を与えるかもしれない。無作為に順序を変更させて代表的な種数面積曲線を得る方法とそれを利用した多様性評価指標を開発し、シバ草地において調査面積や調査枠面積を変えた場合の植物種の多様性評価への影響を検討する。

成果の内容・特徴

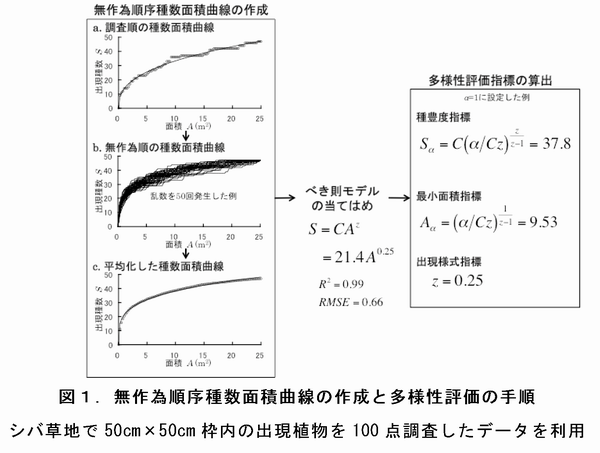

- 疑似乱数を複数回発生させ植生調査結果の順序を並べ替えて複数の種数面積曲線をシミュレートするプログラムを作成し、その平均を代表的な種数面積曲線とする (図1)。

- 平均化した種数面積曲線にべき則モデルを適用し、モデルパラメータを利用して種豊度Sα、最小面積Aα、出現様式zの3つ多様性評価指標を算出する(図1)。Sαは種の出現速度(曲線の微分係数)がαとなるときの出現種数で種の豊かさを表す。Aαは種の出現速度がαになるときの調査面積で多様性を評価するため必要とされる調査面積である。αはできるだけ小さい値を任意に設定する。zは曲線の形を決定し、値が低いほど初期の相対的出現率が高くなる。

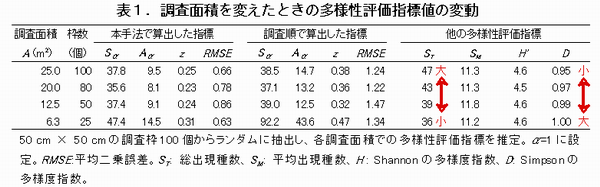

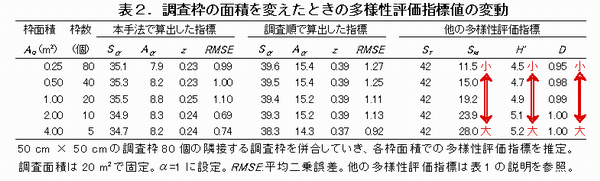

- 本手法の種数面積曲線は調査順の種数面積曲線よりべき則モデルへの近似精度が高い。また、本手法から得たAαは調査順のAαより小さく、多様性評価に必要な調査面積を小さくすることができる(表1、表2)。

- 調査面積が25㎡から12.5㎡の間では、調査面積を変更しても本手法の種豊度指標Sαの値に影響しない。ただし、調査面積が6.3㎡でAαより小さい時、Sαの値が変化する。一方、従来の多様性評価指標のうち総出現種数(ST)と、Simpsonの多様度指数(D)は調査面積の変動に影響をうける(表1)。

- 調査枠の面積が0.25㎡から4.00㎡の間では、枠の面積を変更しても本手法の種豊度指標Sαの値に影響しない。一方、従来の多様性評価指標のうち、平均出現種数SM、ShannonおよびSimpsonの多様度指数(H’、D)は調査枠の面積の違いに影響を受ける(表2)。

成果の活用面・留意点

- シバ草地における植物の種多様性評価に利用できる。全国的な草地植生の多様性評価への利用が期待されるが、適用範囲の拡大には種々の草地での実証試験を必要とする。

- 本指標を利用して調査地間の多様性を比較する場合、出現速度αと擬似乱数の発生回数は一致させる。シバ草地ではα=1、擬似乱数発生回数50回で妥当な結果が得られている。調査面積がAα以下の場合は使用しない。

- 希望者には無作為順序の種数面積曲線を作成するプログラムを配布する。

具体的データ

その他

- 研究課題名:草地生態系の持つ多面的機能の解明

- 中課題整理番号:421b

- 予算区分:基盤、委託プロ(環境技術)

- 研究期間:2007~2008年度

- 研究担当者:板野志郎、下田勝久、冨松元(東北大学)、堤道生

- 発表論文等:板野ら(2009)システム農学25(1):45-54