ウシ栄養膜小胞の子宮内投与による黄体退行の抑制効果

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

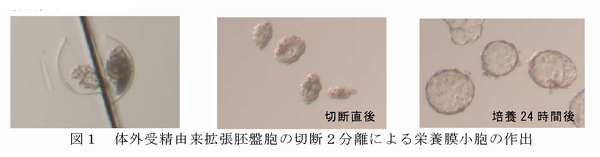

体外成熟・受精・培養によって得られたウシ拡張胚盤胞を実体顕微鏡下で切断2分離して作製した栄養膜小胞4個を発情周期7日目の未経産牛の黄体側子宮角内に投与することにより、半数程度の個体で黄体退行の抑制が可能である。

- キーワード:栄養膜小胞、発情周期、黄体機能、肉用牛

- 担当:畜産草地研・高度繁殖技術研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-8637

- 区分:畜産草地

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

胚移植技術は、牛の改良増殖の有効な手段として成果を上げてきており、性判別胚などの体外操作胚の利用も増加しているものの、受胎率の低さが大きな問題となっている。受胎すなわち妊娠維持には黄体の存続が必須であり、妊娠初期のウシでは、胚栄養膜細胞から分泌されるインターフェロンタウ(IFNτ)を母体が認識して黄体が存続、妊娠が継続すると考えられている。この観点から、体外操作胚の受胎率が低い要因のひとつとして、胚からのIFNτ分泌量不足が想定されている。従って、妊娠初期にIFNτを補充すれば、黄体機能が維持され、妊娠の継続が期待できると考えられる。これまで、生体から回収した伸長胚由来栄養膜小胞を用いた研究が行われてきているが、生体由来栄養膜小胞の作出には多大な労力が必要である。そこで、IFNτ産生細胞と胚との共移植による受胎率向上の可能性について検討するため、大量生産が可能な体外受精胚由来栄養膜小胞を利用した黄体機能制御技術を開発する。

成果の内容・特徴

- 体外成熟・受精・培養によって得られた体外受精後7あるいは8日目の内部細胞塊の明瞭なウシ拡張胚盤胞を実体顕微鏡下で外科用メス(FUTABA No.14)を用いて切断2分離し、栄養膜細胞のみを切り取り、38.5°C、5%CO2、5%O2、90%N2の環境下で0.1mMシステアミン、20%FCS添加TCM199を用いて培養することにより、栄養膜小胞を作出できる(図1)。

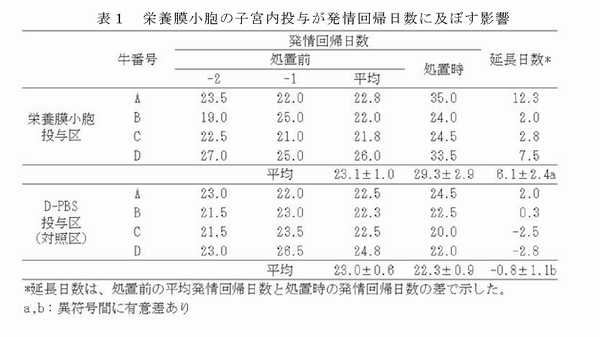

- 発情周期7日目の黒毛和種未経産牛の黄体側子宮角内に体外受精拡張胚盤胞由来栄養膜小胞(TVs)4個(130~250μm)あるいは対照区としてD-PBSのみを投与すると、栄養膜小胞投与牛4頭中2頭で発情回帰日数の延長が認められ、栄養膜小胞投与区の発情周期延長日数は、対照区に比べて有意に長くなる(表1)。

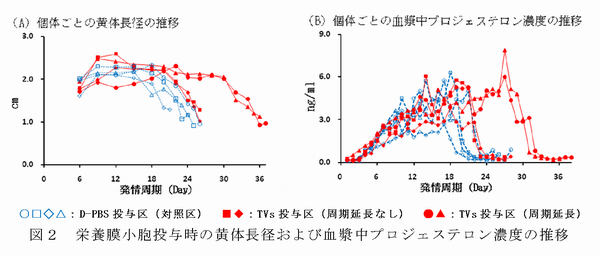

- 黄体長径や血漿中プロジェステロン濃度の推移から、黄体機能も発情周期に呼応する形で推移する(図2)。

成果の活用面・留意点

- 牛における妊娠認識の補強方法として利用できる。

- 未経産牛における成果であり、経産牛では、別途検討が必要である。

- 栄養膜小胞の投与数・投与サイズによる影響についても、検討が必要である。

- 胚と栄養膜小胞の共移植が受胎率に及ぼす影響についての検討が必要である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:高品質畜産物生産のためのクローン牛等の安定生産技術の開発

- 中課題整理番号:221n

- 予算区分:基盤

- 研究期間:2006~2009年度

- 研究担当者:下司雅也、高橋ひとみ、岡野 彰、永井香也(帯広畜産大)

- 発表論文等:Nagai K. et.al. (2009) J. Reprod. Develop. 55:454-459