刈取り時期の違いが阿蘇地域の草原植物群落・希少植物個体群に及ぼす効果

要約

刈取りにより、草原植物の単位面積あたりの出現種数は増大するが、7月刈は帰化植物侵入助長の懸念がある。希少植物サクラソウ、ケルリソウでは、7月刈、9月刈による個体群の拡大・縮小傾向が異なるため、それぞれの特性に注意する必要がある。

- キーワード:阿蘇草原再生、刈取時期、出現種数、帰化植物、サクラソウ、ケルリソウ

- 担当:畜産草地研・草地多面的機能研究チーム

- 代表連絡先:電話029-839-8611

- 区分:畜産草地

- 分類:技術及び行政・参考

背景・ねらい

熊本県阿蘇地域では、自然再生推進法に基づき「阿蘇草原再生協議会」が設立され、草原再生への取り組みが開始されたが、草原植生を良好な状態で維持するためには、適切な管理・利用に向けた基準づくりが不可欠である。

そこで、ススキが優占する草原植生の管理形態のひとつである刈取りの実施時期の違いが、当該地域における草原植物群落および希少植物個体群に及ぼす効果を明らかにし、草原再生に向けた取り組みの効果的な実施促進を図る。

成果の内容・特徴

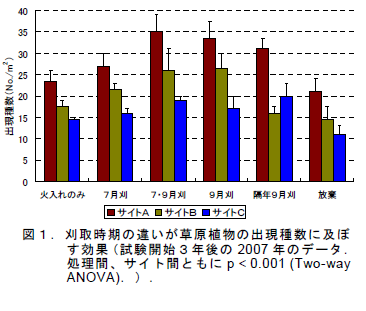

- 立地条件等による差はあるが、刈取りにより、火入れ(3月)のみの場合や放棄(利用が休止)された場合と比較して、草原植物の単位面積あたりの出現種数(調査時期7月)は増大し、その効果は、7・9月の2回刈、および9月刈で大きい(図1:処理間、サイト間ともにp < 0.001 (Two-way ANOVA))。

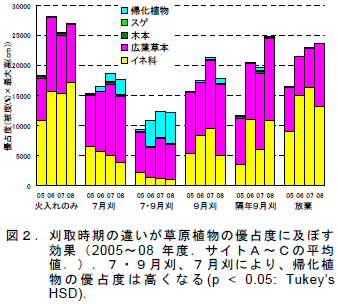

- 刈取りにより、群落全体の優占度(出現種の被度×草丈の合計値)は低下する(図2)。7・9月の2回刈、および7月刈の場合、帰化植物の優占度が高くなり(図2:p < 0.05 (Tukey’s HSD))、7・9月刈、7月刈の毎年実施により、帰化植物の侵入を助長する懸念がある(いずれも調査時期は7月。)。

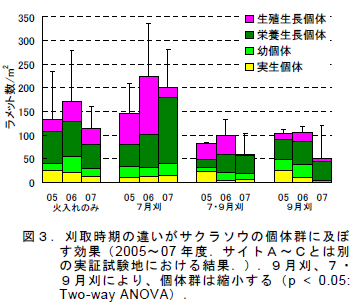

- 草原性希少植物サクラソウの個体群は、火入れ(3月)のみの管理でも維持されるが、7月刈により、個体群の拡大が期待される(図3)。一方、9月刈や7・9月の2回刈は、個体群を縮小させる(図3:p < 0.05 (Two-way ANOVA))ため、注意が必要である(調査時期は開花期。)。

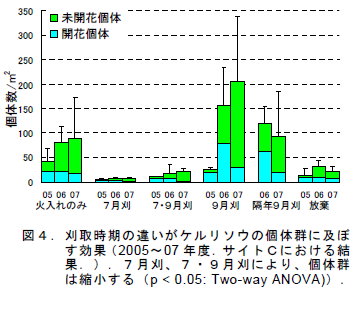

- 草原性希少植物ケルリソウの個体群は、火入れ(3月)のみの管理でも拡大傾向であるが、9月刈により、個体群のさらなる拡大が期待される(図4)。一方、開花・結実が阻害される懸念のある7月刈や7・9月の2回刈は、個体群を縮小させる(図4:p < 0.05 (Two-way ANOVA))ため、注意が必要である(調査時期は開花期。)。

成果の活用面・留意点

- 本成果については、実用化マニュアル「阿蘇の草原の保全と再生に向けて」として取りまとめ、「草原再生協議会」において配布しており、熊本県阿蘇地域における「草原再生」に向けた各種団体・牧野組合等での取り組み、および環境行政施策に活用されている。

具体的データ

その他

- 研究課題名:草地生態系の持つ多面的機能の解明

- 中課題整理番号:421b

- 予算区分:公害一括、立地条件等の相違と植生の関連把握調査業務

- 研究期間:2005~2009年度

- 研究担当者:寳示戸雅之、小路 敦

- 発表論文等:小路 敦(2010)水土の知78:563-566