パーライトを微生物担体とした好気性処理による酪農雑排水の効率的な窒素除去

要約

現行の汚水処理法である活性汚泥法では窒素を効率的に除去することは困難を伴うが、パーライトを微生物担体として活用することにより、連続曝気条件下でも酪農雑排水から窒素を効率的に除去可能である。

- キーワード:酪農雑排水、窒素除去、パーライト、好気性処理、生物膜法、活性汚泥法

- 担当:バイオマス利用・畜産バイオマス

- 代表連絡先:電話 029-838-8611

- 研究所名:畜産草地研究所・畜産環境研究領域

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

畜産廃棄物系バイオマスの処理において環境負荷低減が急務である。畜舎汚水処理では水質汚濁防止法における硝酸性窒素排水基準が現在暫定値の900mg/Lであるが、今後、一律排水基準100mg/Lに向けて規制が厳しくなることが予想される。また、すでに条例により厳しい全窒素基準が設けられている地域もある。一般的な処理法として活性汚泥法が適用されているが、既存の活性汚泥処理施設で脱窒率を向上させる場合、コストの増大や維持管理の面から畜産農家には負担になる。そこで、酪農雑排水を対象とした簡易型処理としてパーライトを微生物担体として活用した単槽式処理法を開発し、硝酸性窒素濃度を低減し窒素除去を行う技術の確立を図る。

成果の内容・特徴

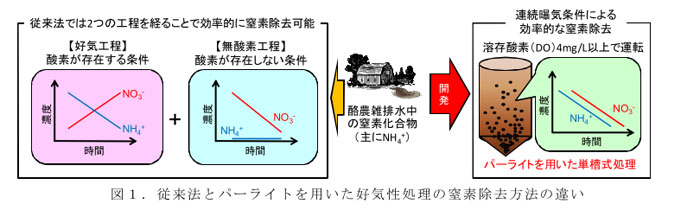

- 従来法では効率的に窒素を除去するために硝化が進行する好気工程(曝気)と、脱窒が進行する無酸素工程(無曝気)が必要であった(図1)。これに対し、開発した処理手法はパーライトを微生物担体として用いることで単槽の連続曝気条件で効率的に窒素を除去可能であり(図1)、従来法よりも処理工程が単純化されるという利点がある。

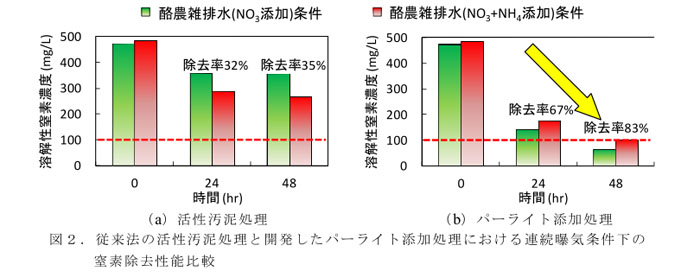

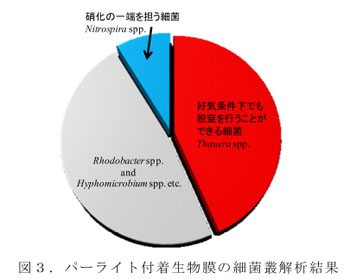

- 窒素除去性能の比較(連続曝気条件)として、酪農雑排水で馴養したパーライトと、従来法で用いられている活性汚泥を比較した結果が図2である。活性汚泥処理試験(図2(a))では窒素除去があまり進行しないのに対し、パーライト添加処理試験(図2(b))では、スムーズな窒素の減少が認められる。従って、パーライトを用いた処理では連続曝気条件下であっても窒素化合物の除去が可能である。硝酸性窒素除去能力は0.27kg/m3/dayが認められており、パーライトに付着した微生物からは好気条件下で脱窒を行うことが可能なThauera spp.に近縁な種が検出されている(図3)。

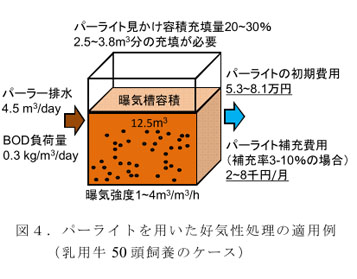

- 50頭規模の酪農家のパーラー排水にこの処理を適用する場合、BOD負荷量を0.3kg/m3/dayとすると曝気槽容積は12.5m3となり、パーライト(太平洋パーライト製の黒曜石3号)充填量20~30%であれば、パーライトの初期費用として5.3~8.1万円必要となる。また、パーライト補充費用は毎月2~8千円と見積もられる(図4)。槽全容積を15m3と仮定した場合、処理設備の初期費用(工事費別途)は約180万円(曝気槽、ブロワー、ポンプ、パーライト等)、維持管理費(電力費(ブロワー及びポンプ)、パーライト補充費)は約25万円/年と見積もられる。

普及のための参考情報

- 普及対象:温暖地の酪農家

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:温暖地で今後浄化処理施設を設置する酪農家で、将来、水質汚濁防止法の硝酸性窒素一律排水基準100mg/L、または条例等の全窒素基準を超える可能性がある農家に適用する。

- その他:一般的に生物処理では冬季に処理性能が低下する可能性があるが、地下槽式にする、あるいは水中ブロワーのモーター廃熱を利用する等の対策を講じることにより水温低下を軽減させることが可能である。

具体的データ

(山下恭広)

その他

- 中課題名:畜産廃棄系バイオマスの処理・利用技術と再生可能エネルギー活用技術の開発

- 中課題番号:220d0

- 予算区分:交付金、委託プロ(バイオマス)

- 研究期間:2009~2011年度

- 研究担当者:山下恭広、田中康男、横山浩、荻野暁史

- 発表論文等:1) 山下ら「パーライト充填通気槽を用いた排水中からの有機物・窒素・リンの同時除去システム」特願2010-162670

2)田中ら(2010)日本畜産学会報、81(3):373-379

3)Yamashita T. et al. (2011)Biosci. Biotechnol. Biochem. 75(3):578-581