堆肥連用と適切な減肥の組み合わせで、草地から発生する一酸化二窒素が抑制される

要約

木質系の副資材を含む堆肥を草地に表面散布し、堆肥由来の窒素供給を考慮して毎年適切な減肥を継続すると、窒素施肥量の削減率が増加するに連れて、化学肥料のみ連用する場合より一酸化二窒素の年間発生量が少なくなる。収量は化学肥料のみ連用する場合と同等である。

- キーワード:一酸化二窒素、永年草地、化学肥料、減肥、木質系堆肥

- 担当:基盤的地域資源管理・農用地保全管理

- 代表連絡先:電話 029-838-8611

- 研究所名:畜産草地研究所・草地管理研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

草地における堆肥散布量の上限値は、堆肥のカリウム濃度で規定される場合が多い。このため、堆肥を最大限活用した牧草生産では、窒素とリン酸を化学肥料で補うことが必須で、肥料高騰に対応した施肥効率化も求められている。また、日本では家畜排せつ物に木質系副資材を添加して堆肥が生産される場合が多く、冬期の堆肥化スペース確保のため晩秋に堆肥散布が行われることが多い。本研究は、木質系堆肥を晩秋に表面散布し、堆肥由来の養分供給を考慮して毎年適切な減肥を継続する草地(堆肥区)、化学肥料のみ連用する草地(化学肥料区)を比較し、堆肥連用と適切な減肥の組み合わせによる一酸化二窒素(N2O)の発生抑制効果を明らかにする。

成果の内容・特徴

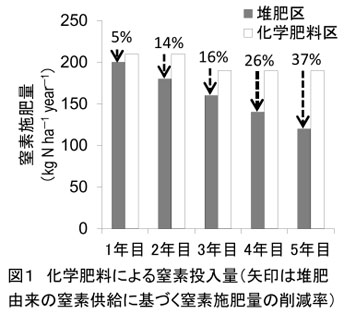

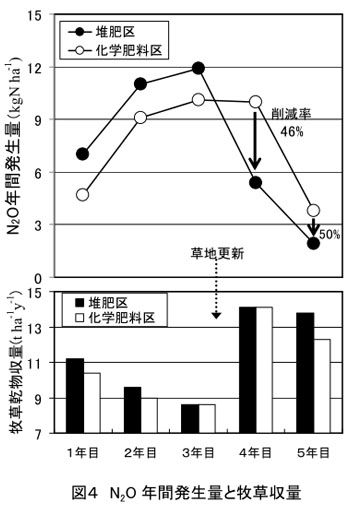

- 堆肥区では、堆肥連用効果を考慮することにより、窒素を5%~37%(図1)、リン酸を17%~83%、カリウムを76~100% 減肥して、化学肥料区と同等の乾物収量(堆肥区:11.5 ± 1.1 t ha−1 year−1、化学肥料区:10.9 ± 1.0 t ha−1 year−1)が得られる。

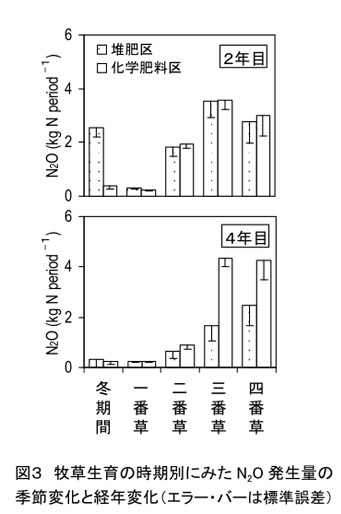

- 時期別の[N2O発生量/窒素投入量]の比は、窒素投入時の気温が高いほど大きく(図2)、N2O発生量は、一番草で最少、三番草で最多となる(図3)。二番草と四番草では、年次間差が大きい。また、施肥前後に降水量が多いと、[N2O発生量/窒素投入量]の比が大きくなり、主な発生メカニズムは脱窒と推定される。

- 気温が低く降水量の少ない晩秋に堆肥を表面散布し、地温が高く降水量の多い夏期に窒素の減肥を継続する堆肥区では、堆肥連用効果を考慮し、窒素施肥量の削減率が増加するに連れ、夏期のN2O発生量が化学肥料区より少なくなる(図3)。

- 堆肥区のN2O年間発生量は、化学肥料による窒素投入量が大幅に削減される4年目から低減効果が現れ、減肥に伴う収量低下はみられない(図1、図4)。

成果の活用面・留意点

- 木質系堆肥を最大限活用する草地管理が、N2O発生量の抑制に寄与することを示す基礎情報として、温室効果ガス発生量インベントリの精緻化に貢献する。

- 本方法により化学肥料施用量が減少し、経費削減が見込まれる(肥料購入費削減195千円ha−1 5 year−1、堆肥運搬散布費145千円ha−1 5 year−1)。

- 目標収量を50~60 t ha−1 year−1(乾物収量10~12 t ha−1 year−1)とし、化学肥料区の施肥量は農作物施肥基準(栃木県2002)を基礎とした。減肥は、堆肥分析値と内田のモデル(農林水産技術会議事務局1985)で、堆肥由来の窒素供給量を算定し、施肥基準の窒素施肥量を減じる方法で実施する。

具体的データ

![図2 施肥、または、堆肥散布後の気温と時期別の[N2O発生量]/[窒素投入量]の比の関係](../../../files/420b0_10_08_02.jpg)

(森昭憲、寳示戸雅之)

その他

- 中課題名:農用地の生産機能の強化技術および保全管理技術の開発

- 中課題番号:420b0

- 予算区分:委託プロ(気候変動)、交付金

- 研究期間:2004~2011年度

- 研究担当者:森昭憲、寳示戸雅之(北里大)

- 発表論文等:1) Mori A and Hojito M (2011) Agric. Ecosyst. Environ. , doi:10.1016/j.agee.2011.07.018.

2) Mori A et al. (2008) Soil Sci. Plant Nutr. 54, 606−617.