ダイズに共生するアーバスキュラー菌根菌の種類は前作の影響を受けない

要約

ダイズの根に共生するアーバスキュラー菌根菌は、前作が宿主/非宿主植物、裸地のいずれであっても、共通の種類(phylotype)が検出される。

- キーワード:アーバスキュラー菌根菌、ダイズ、前作、宿主植物、非宿主植物

- 担当:基盤的地域資源管理・農用地保全管理

- 代表連絡先:電話 029-838-8611

- 研究所名:畜産草地研究所・草地管理研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

アーバスキュラー菌根菌(菌根菌)は、多くの種類の植物の根に共生することができ、宿主植物に土壌中の養分、主にリンを供給する。また、菌根菌の多様性は植物の多様性に影響を与える。したがって、草地植生の維持管理における菌根菌の果たす役割は大きいと考えられ、草地や耕作放棄地の草地利用などにおける菌根菌の活用が期待される。これまでに、半自然草地における菌根菌相が明らかにされ、放牧草地とダイズ連作圃場の比較で土壌中の菌根菌相が異なることも報告されている。一方で、輪作体系においては、菌根菌の宿主植物を前作に栽培した場合、非宿主植物が前作または裸地の場合と比べ、後作の作物の生長が促進されることがわかっているが、前作が後作の根に共生する菌根菌の種類に影響を与えるかは明らかでない。本研究では、前作の違いによる後作のダイズの根の中の菌根菌相への影響やダイズで優占する菌根菌の種類を明らかにする。

成果の内容・特徴

- 供試作物は、前作および土壌が異なる条件で栽培したダイズである(表1)。

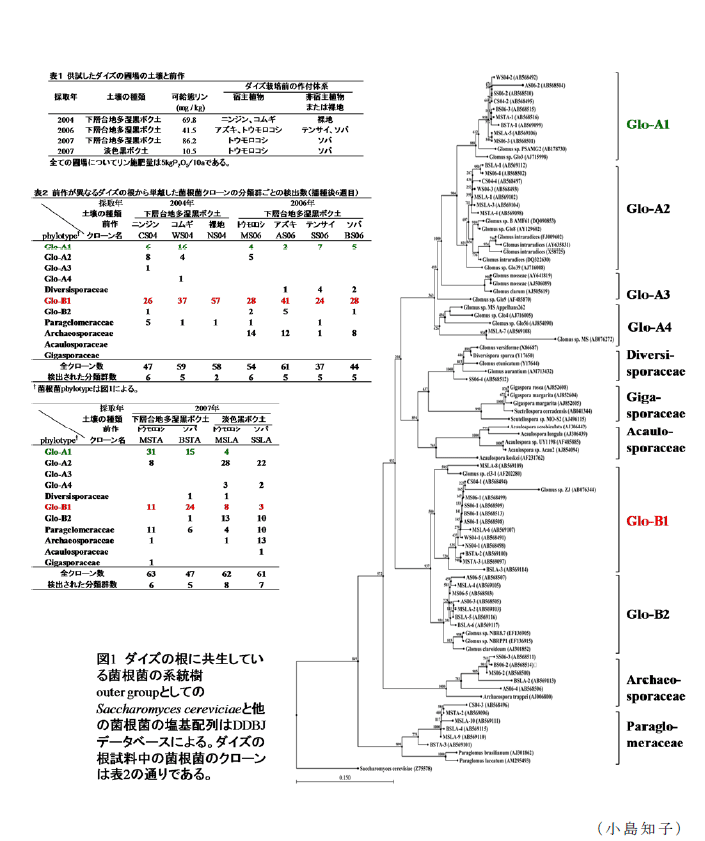

- ダイズに共生する菌根菌は、18S rDNAの部分塩基配列に基づく分子系統学解析により、11種類(phylotype)に分類される(図1)。

- 前作の作物が宿主植物、非宿主植物あるいは裸地であるという条件の違いによらず、後作のダイズの根には、Glo-B1群、次いでGlo-A1群の、2種類の菌根菌phylotypeが高頻度に検出される(表2)。

- 2007年について、下層台地多湿黒ボク土の圃場よりも淡色黒ボク土の圃場で栽培されたダイズで菌根菌phylotypeが多く検出され、クローンの検出数の分布も異なる(表2)。以上より、圃場の条件がダイズに共生する菌根菌相に影響を与える場合がある。

成果の活用面・留意点

- 畑地や耕作放棄地などにおいて、土着の菌根菌を活用するダイズを含めた輪作体系を設計するための基礎情報となる。

- 本成果は、農研機構北海道農業研究センター圃場で、2004~2007年に栽培したダイズ(品種「ツルムスメ」)の播種後6週目の調査結果に基づく。

- 菌根菌のphylotypeは、用いたプライマー(Sato K et al. Glassl Sci 2005)の精度を考慮し、Schusler A et al. (Mycol Res 2001)に従って分類した結果である。

具体的データ

その他

- 中課題名:農用地の生産機能の強化技術及び保全管理技術の開発

- 中課題整理番号:420b0

- 予算区分:委託プロ(生物機能、気候変動)

- 研究期間:2004~2013年度

- 研究担当者:小島知子、岡紀邦、唐澤敏彦、岡崎圭毅、安藤象太郎(国際農研)、建部雅子

- 発表論文等:Kojima T. et al. (2014) JARQ 48(3):279-290