湛水管理休耕田の植生遷移と管理技術

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

休耕田をビオトープ的に湛水管理する場合、復田を困難にする要因となるガマなどの大型抽水植物の増殖を防ぐには3年目に刈取りと耕起を行う。またオオフサモなどの小型抽水植物は落水あるいは耕起で発生を抑制できる。

- 担当:農業工学研究所・農地整備部・水田整備研究室

- 代表連絡先:029-838-7555

- 区分:技術及び行政

- 分類:参考

背景

休耕田の湛水管理は、土壌構造の保全と共に、生物生息空間の提供、地下水涵養、水質浄化等の多面的効果も期待される。しかし湛水管理を続けると、植生が一年生植物から多年生植物へと推移し、多年生植物の群落が優占する時点で復田が困難になる。そこで耕起の頻度と湛水管理を異にした休耕田において、植生遷移の違いを明らかにした。

成果の内容・特徴

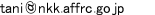

- 湛水管理区と通常管理区を設け、湛水管理区は2000年から4年間常時湛水、通常管理区は2001年から、4月入水、9月に落水する管理とした。平均水深は約10cmである。耕起作業は、両区とも5月にロータリー耕を行った(図1、2)。

- 航空写真によって、湛水管理区における植物種の面積を調査した。復田に困難な要因となる大型の抽水植物(ガマ類、ヨシ、マコモ)は湛水3年目から急速に増殖して圃場全体の17.4%になり、湛水4年目(2003年)には41.9%を占める(表1)。

- 小型抽水植物のバイオマス量は、通常管理区より湛水管理区に多いが、耕起すればそのバイオマス量は1/2以下に抑制される。耕起と冬期落水処理を行った通常管理区では、多年生植物の発生を抑制し、1年生の植物(コナギやイヌホタルイ)が多くなる(図3)。

- したがって湛水管理休耕田においては、大型の抽水植物が増え始める3年目に刈り払いと耕起が必要である。またオオフサモなど繁殖力の強い小型抽水植物の抑制には、耕起あるいは落水処理が有効である。

- 2003年に通常管理区の一部を復田して水稲栽培を行った結果、生育期間中の植物種発生は通常の除草剤施用で管理できた。

成果の活用面・留意点

本成果は農業工学研究所の試験圃場におけるものであり、他地域に適用する場合には環境条件の違いを含め検討する必要がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名:休耕田の湛水管理が持つ多面的効果の評価

- 関連する中期計画大課題名:水質・生態系保全のための条件解明と施設計画手法の開発

- 予算区分:交付金研究

- 研究期間:2001~2003年度

- 研究担当者:谷本 岳、若杉晃介、藤森新作

- 発表論文等:1) 谷本 岳・藤森新作・若杉晃介、湛水管理水田における植生と被度の変化、農土学会講要、460-461、2002.

2) 谷本 岳・藤森新作、ビオトープ水田における植生遷移について、農土学会関東支部講要、69-70、2001.