暗渠排水と地下灌漑機能を併せ持つ低コストな地下水位制御システム

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

地下水位制御システムは、圃場に埋設した有孔管及び補助孔に用水を供給し、あらかじめ定めた地下水位を維持する地下灌漑機能と、暗渠排水機能を備えている。コストは従来の一般的な暗渠施工代を若干上回る程度である。

- 担当:農業工学研究所・農地整備部・水田整備研究室

- 代表連絡先:029-838-7554

- 区分:技術及び行政

- 分類:普及成果情報

背景

転換畑では湿害対策が最大の課題であり、暗渠排水や補助暗渠、浅溝掘削等の対策が採られてきた。一方、畑作物の高品位安定生産を実現するためには、適正な地下水位を維持することも重要である。従来から行われている暗渠排水施設を利用する地下灌漑方式については、各作物の生育期に適合した地下水位を設定しこれを維持することが困難であった。そこで、暗渠排水と地下灌漑が容易に行える低コストな地下水位制御システムを開発する。

成果の内容・特徴

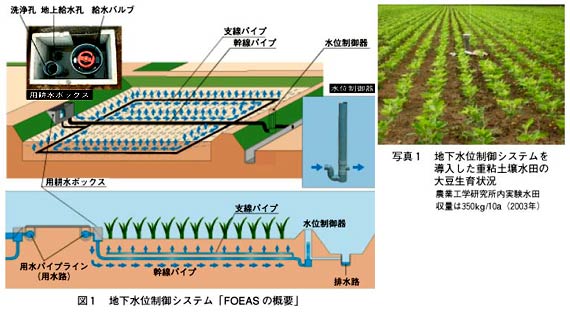

- 用排水ボックスと水位制御器及び幹パイプ(50aに1ヶ所)・支線パイプ(10m間隔、深さ60cm、水平敷設)、補助孔(1m間隔、深さ40cm)で構成している(図1)。

- 本システムは、水平に敷設した幹線パイプに用水を供給し、水位制御器側に導水する間に、泥などを管内に沈殿させることで、支線パイプ内にきれいな用水を供給する。

- 幹線パイプ内の沈殿物は、用排水ボックスからの一時水の送水と水位制御器の操作によって容易に排出できる。

- 支線パイプ(有孔管・疎水材埋設)に対して直角に1m間隔で補助孔(弾丸暗渠)を施工することにより、圃場全体を均一な地下水位・土壌水分とすることができる。

- 地下水位のコントロール方法

1) 地下水位が低下している場合:水位設定高よりも地下水位が低い場合は、用排水ボックス内の給水バルブを開栓し、地下給水孔を通じて幹線パイプ内に給水する。水位制御器まで到達した用水は、支線パイプに流入した後、設定水位に応じて疎水材内を上昇し、疎水材と連結している補助孔を通じて圃場全体に均一に給水される。

2) 助孔を通じて圃場全体に均一に給水される。

地下水位が設定水位よりも高い場合:用水が過剰に給水された場合や降雨に伴う浸透水によって水位制御器の水位設定高よりも地下水位が高くなった場合は、過剰水が補助孔から支線パイプに集水され、水位制御器の上部(水位設定高)から越流して排水される。 - システム導入の効果

1) 農工研内の重粘土壌水田は、乾燥すると土壌が締まり、降雨があると泥濘化し発芽すら満足でなかったが、システム設置後の大豆収量は350kg/10aに達した(写真1)。

2) 幹線パイプ内の堆積物の除去が容易にできるため、支線パイプを浅層(50~60cm)に水平埋設することが可能となり、掘削時間や疎水材の削減が図れ、用排水ボックスや水位制御器、補助孔を施工しても、コストは従来の一般的な暗渠施工代を若干上回る程度である(表1)。

成果の活用面・留意点

- 本システムの効果を十分に発現させるためには、水田土壌の乾燥している時に補助孔を施工し、土壌の亀裂発生を促進する必要がある。

- 水田の心土が砂礫等で漏水が著しい場合は、地下水位が設定水位まで上昇しない恐れがあり、事前に地下水面等の調査を必要とする。

- 特許出願中である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:水田の有効な利活用を促進するほ場整備技術の開発

- 関連する中期計画大課題名:農地の整備水準の解明と大区画ほ場等の水分制御技術の開発

- 予算区分:交付金研究

- 研究期間:2003~2005年度

- 研究担当者:藤森新作、谷本 岳、若杉晃介、小野寺恒雄(共同研究・(株)パディ研究所)

- 発表論文等:1) 藤森新作・小野寺恒雄、特許出願2003-35021、地下灌漑システム.

2) 藤森新作・小野寺恒雄、特許出願2003-35027、地下灌漑システムにおける用水供給装置

3) 藤森新作・小野寺恒雄、特許出願2003-35031、地下灌漑用暗渠装置及びその形成方法

4) 藤森新作・小野寺恒雄、特許出願2004-4419、水位調節システム

5) 藤森新作、低コスト地下灌漑システム「FOEAS」、農業技術体系:作物編8、追録第25号(技1028-2-7)、2003.

6) 谷本 岳・若杉晃介・藤森新作・小野寺恒雄・浅利達朗、弾丸暗渠を組み合わせた無勾配暗渠排水試験、平成15年度農業土木学会大会講演要旨集、702-703、2003.

7) 小野寺恒雄・藤森新作・谷本 岳・若杉晃介、地下灌漑システム「FOEAS」の開発、第47回農業土木学会東北支部講演要旨、33-36、2003.