粒子法による流体解析の統合環境

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

粒子法による流体解析において、形状境界をCADによって製図したデータ(DXF形式)があれば、ビジュアルな実行画面をマウスとキーボードで操作することによって、解析に必要な全プロセスを一貫して行うことができる統合環境である。

- 担当:農業工学研究所・水工部・水路工水理研究室

- 代表連絡先:029-838-7566

- 区分:研究

- 分類:普及成果情報

背景

粒子法は、農業用水路内の自由水面の大変形や混相流等の流れの数値解析に適した手法である。この手法では、(1)粒子数密度が均質である初期粒子配置の設定、(2)流入流出境界の処理、および(3)計算結果の表示や整理方法などをこれまで解析する者が各自で対処していた。ここでは、これらの問題を解決し効率的に解析できる統合環境の開発を目的とする。

成果の内容・特徴

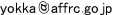

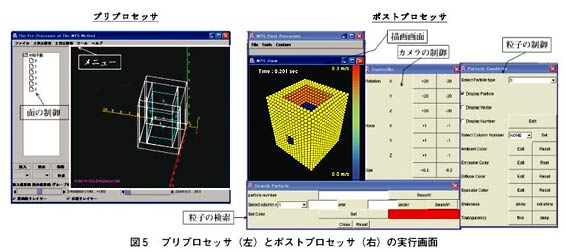

- 粒子法の流れ数値解析の全プロセス(前処理、解析、後処理)を行うことができる(図1)。

- 複数の種類の粒子を出力することができる。粒子の種類は、壁面粒子(構造物を表す粒子)、流体粒子(流れ解析を行う計算点)、および圧力壁面粒子(流体粒子とともに圧力を計算する壁面粒子)である。流体粒子は密度の異なる粒子を出力することができるため、混相流の解析が可能である。

- 複数の種類の粒子配置を行うことができる(図2)。

- 流入境界における処理を行うことができる(図3)。前処理において出力した流入する粒子に関する情報に基づき、解析において流入する流体粒子を生成する。

- 流出境界における処理を行うことができる(図4)。前処理において出力した流出領域の情報に基づき、解析において流出した流体粒子をダミー粒子へ変換する。ダミー粒子は、流入粒子として再利用される。

- 3次元CGを利用した静止画と動画による可視化が可能である。スカラ量は粒子の色で、ベクトル量は矢印の長さと色で描画する。静止画はJava3D、動画はOpenGLライブラリが使用されているため、ポリゴン描画のコード修正が容易である。

- 解析結果から、粒子の追跡や空間的な状態量の平均などの情報を整理し、CSV形式へ出力し、Excelによってデータ整理ができる。

- マウスとキーボードによる操作のみで処理を行うことができる(図5)。

成果の活用面・留意点

- WindowsとLinuxで動作確認済みである。

- ソルバーは越塚(注)によるコードをオリジナルとし、セル分割法へ改良している。

- 研究目的の用途に限り、使用許諾書の承認を条件としてコードの無償提供を行う。

注)Seiich Koshizuka, Yoshiaki Oka : Moving-Particle Semi-implicit Method for Fragmentation of Incompressible Fluid, NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING, 123, 1996, pp.421-434.

具体的データ

その他

- 研究課題名:パイプライン系におけるカルシウムスケール生成予測手法の開発

- 関連する中期計画大課題名:農業用施設の構造的・水利的な安定診断手法等の開発

- 予算区分:交付金研究

- 研究期間:2001~2003年度

- 研究担当者:田中良和、中 達雄、向井章恵、樽屋啓之

- 発表論文等:1) 田中良和・向井章恵・樽屋啓之、垂直に立てた管水路内の流れ解析、農業工学研究所技報、202、101-111、2004.

2) 田中良和、著作権登録3件「粒子法のプリプロセッサ」「粒子法の流入・流出境界処理モジュール」「粒子法のポストプロセッサ」、2003.