農業用大ダムにおける計測震度・最大加速度の推定システム

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

地震発生後に公表される計測震度や最大加速度から計測震度・最大加速度分布を求める。これらの分布から農業用大ダムの位置での計測震度や最大加速度を推定できるGISシステムである。

- 担当:農業工学研究所・造構部・広域防災研究室

- 代表連絡先:029-838-7535

- 区分:技術及び行政

- 分類:参考

背景

堤高15m以上の業用大ダムは全国に1,707個(完了・施工中ダム)存在する(2000年現在)。これらのうち地震観測装置の設置ダムは、約160個でダム総数の1割弱に満たない。この1割弱のダムでは、観測値から地震時の臨時点検の必要性の有無が判断されている。一方、残り9割強の未設置ダムでは、近傍の発表震度を参考に必要性の有無が判断されている。

大規模地震の発生時に、広範囲のダムに対する点検の必要性や計測震度毎のダムを各農政局や農村振興局において迅速・的確に把握できれば地震後の対応に有益な情報となる。

成果の内容・特徴

- 臨時点検の必要なダムや臨時点検の優先度の高いダムを選択するための情報の提供

●当所で開発された「ため池リアルタイム防災データベース」の防災気象情報配信システムから地震情報を取得する。

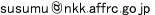

●この地震情報の各地の発表計測震度から計測震度の分布を推定する(図1)。

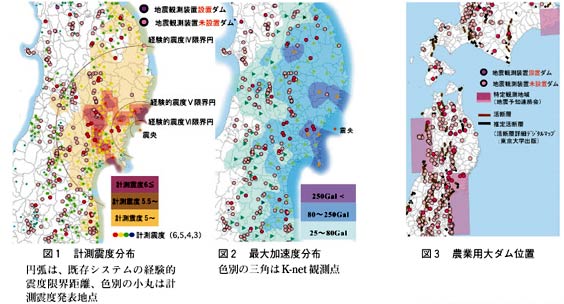

●この地震情報の震央の緯度経度とダム位置の緯度経度からダムの震央距離を計算し、震央距離一覧を作成する(表1)。

●当所で開発された「ため池リアルタイム防災データベース」の防災気象情報配信システムから地震情報を取得する。

●震度及び加速度の分布から強震動を受けたダムを抽出する。 - 将来発生する可能性が高い地震によって強震動を受けるダムの選別

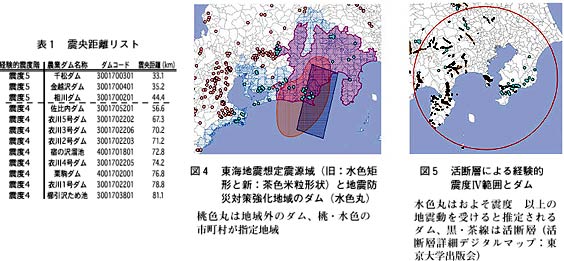

●地震予知連絡会の特定観測・観測強化地域(図3)、今後発生確率が高いとされている南関東直下地震震度6範囲、東海地震の地震防災対策強化地域(図4)や東海・東南海地震防災対策推進地域等のダムを抽出する。

●文部科学省地震調査研究推進本部の98活断層の評価や「全国を概観した地震動予測地図」を利用し、将来に活断層等による強震動を受けるダムを抽出する(図5)。

成果の活用面・留意点

分布の推定には地形・地質条件による地震動の増幅・減衰を考慮していない。

具体的データ

その他

- 研究課題名:農業水利施設の地震時安全点検における点検項目の高度化

- 関連する中期計画大課題名:地震災害及び地すべりの要因並びに土構造物の安全性の解明とセンシング手法等の開発

- 予算区分:交付金研究

- 研究期間:2001~2003年度

- 研究担当者:増川 晋、中西憲雄、相澤顕之(農林水産省東北農政局)、田頭秀和((独)北海道開発土木研究所)、林田洋一

- 発表論文等:中西憲雄・増川 晋、広域防災研究室の研究動向と課題、平成15年度農業工学研究所造構研究会、40-48、2004.