宮古島に設置したバイオマス変換プラント群のLCA

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

宮古島に設置したバイオマス変換プラント群におけるバイオマスの利活用過程を対象にLCA手法を適用し、プロセス毎の地球温暖化への寄与を温暖化ポテンシャルにより評価する。評価結果は、対象とする利活用過程において温暖化負荷が相対的に大きいプロセスの特定を可能にするため、温暖化負荷削減対策を立てる上で有用である。

- キーワード:亜熱帯島嶼、バイオマス利活用システム、農業、畜産、LCA

- 担当:農工研・農地・水資源部・農地工学研究室

- 連絡先:電話029-838-7553、電子メールkojikame@affrc.go.jp

- 区分:共通基盤・バイオマス、農村工学

- 分類:研究 参考

背景・ねらい

バイオマスを利活用する狙いの一つに地球温暖化の抑制が挙げられているが、バイオマスを利活用する過程(収集・変換・利用)では温暖化への負荷が必然的に生じる。このため、地域においてはできる限り温暖化負荷の少ないバイオマス利活用システムを構築する必要があり、そのためには対象とするバイオマス利活用過程において、温暖化負荷の多い問題箇所を明らかにし、負荷削減対策を図ることが重要と考えられる。

そこで、宮古島に設置したバイオマス変換プラント群におけるバイオマスの利活用過程(収集・変換・利用)を対象にLCA手法を適用し、プロセス毎の地球温暖化への寄与を温暖化ポテンシャルにより評価し、プロセス間の温暖化ポテンシャルの比較を行った。

成果の内容・特徴

- 農畜産業を基幹産業とする宮古島において発生量の多いバイオマスは牛ふんとバガス(サトウキビの搾りかす)である。このため、牛ふん、バガスからエネルギーや有価資材を効率的に生産するシステムの構築を念頭に炭化装置、ガス化装置、メタン発酵装置、堆肥化装置(表1)が島内に導入され、過去2年間、変換プラント群の実証運転が行われている。

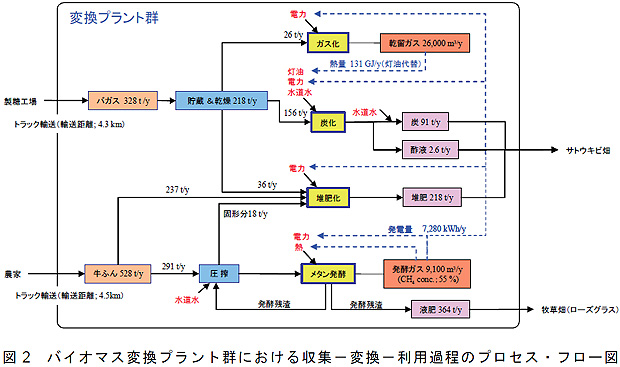

- 変換プラント群の実証運転データから原料バイオマスの収集1回あたりの輸送距離・積載量、各変換装置稼働時の資源消費量・物質収支(図1)等を明らかにし、変換プラント群における収集・変換・利用過程のプロセス・フロー図(1年間あたり)を作成した(図2)。

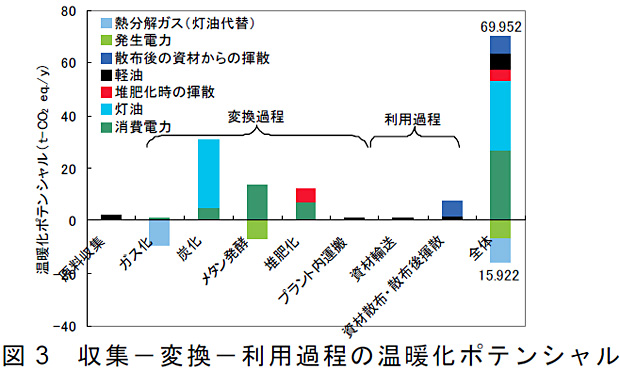

- プロセス・フロー図(図2)に従い、変換プラント群における収集・変換・利用過程の温暖化ポテンシャルを算出した(図3)。収集、変換、利用過程の温暖化ポテンシャルが変換プラント群全体のポテンシャルに占める割合は、各々4.6、79.7、16.7 %であり、変換過程からの排出が非常に大きな割合を占めていることが推察された。特に、炭化装置稼働時の灯油消費は、非常に大きな温暖化ポテンシャルを有している。なお、炭化装置の灯油消費は、装置起動時にその殆どが消費されるため、連続運転の採用等により消費量削減が可能と考えられる。このように、プロセス毎の温暖化ポテンシャルを推定し、プロセス間を比較することにより、温暖化ポテンシャルが相対的に大きいプロセスが特定されるため、温暖化負荷を削減するための効果的な対策を立てることが可能になると考えられる。

成果の活用面・留意点

- バイオマスを利活用する理由の一つに地球温暖化抑制が挙げられるが、バイオマスの収集・変換・利用の過程では温暖化負荷が必然的に生じる。本手法は、温暖化負荷の少ないバイオマス利活用システムを構築する際への活用が期待される。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:持続的利用可能な高生産性土地基盤の整備技術の開発

- 研究課題名:宮古島におけるバイオマス循環システムの構築及び実証に関する研究

- 課題ID:412-b-00-002-00-I-06-5201

- 予算区分:委託プロ(農林水産バイオリサイクル研究)

- 研究期間:2004~2006 年度

- 研究担当者:亀山幸司、凌祥之、東江幸優(NPO亜熱帯バイオマス利用研究センター)、上野正実(琉球大学)、

川満芳信(琉球大学)、小宮康明(琉球大学) - 発表論文等:亀山幸司ら(2007),宮古島に設置したバイオマス変換プラント群のライフサイクル分析,

第2回日本LCA学会研究発表会講演要旨集,pp. 256-257.