水田域のフィールドデータを用いた魚類生息ポテンシャル推定手法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

フィールドデータから得られた魚類の水深、流れ、水面幅、底質、植生被度に対する生息場適性指数を利用して、水田域における魚類生息場のポテンシャルを推定する手法である。

- キーワード:フィールドデータ、生息場適性指数、生息場ポテンシャル、水田域

- 担当:農工研・農村環境部・生態工学研究室

- 連絡先:電話029-838-7686、電子メールkoizumin@affrc.go.jp

- 区分:農村工学

- 分類:研究 普及

背景・ねらい

生息場評価の定量化に向けて、河川では水深や流速等の環境因子による魚類生息場のポテンシャル推定(PHABSIMの重み付き利用可能面積等)が検討され始めている。ポテンシャル推定には対象種の各因子に対する生息場適性指数(以下、適性指数)が不可欠であり、ここでは、フィールドデータから得られた適性指数を利用して、重み付き利用可能面積を比率で表したものを水田域のポテンシャルとして推定する。

成果の内容・特徴

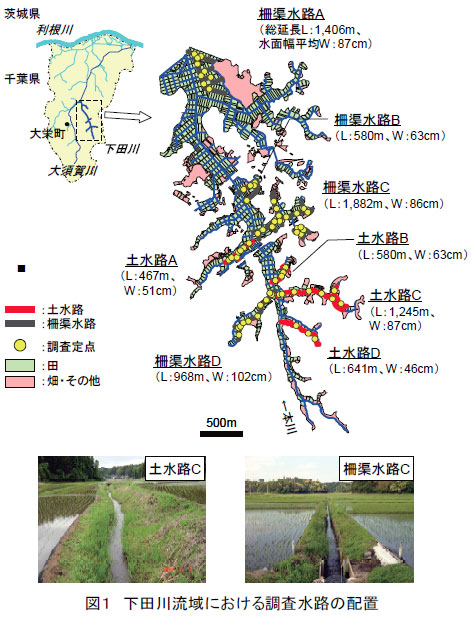

- 千葉県下田川流域の土水路4本と柵渠水路(コンクリート製2面水路)4本をフィールドとし(図1)、各水路3~17セグメント(区間長32~292m)の中央定点で、水深、流れ、水面幅、底質、植生被度の計測及び電気ショッカーとタモ網による魚類採捕(約5m区間)を行う。フィールドにおける環境因子のデータ特性(2002年7月~2004年6月、月1回の調査結果)は表1のように整理される。

- 採捕個体数の多いタモロコの仔魚、稚魚、成魚を対象に、各因子に対する適性指数を定点データから作成する(図2)。ここでは、因子x-個体数密度y(採捕数/採捕水面積m2)の散布図に、高い個体数密度のプロットが適性値1、低い密度が適性値0となるよう包絡線をあてはめる方法(PHABSIMにおける第3種適性指数の作成法)を採用し、得られた指数の妥当性を相関分析(α<0.30)により検討する。

- 生息場のポテンシャルは重み付き利用可能面積を水面積で割ることにより、相対比較が可能な比率によって表される(式1)。成魚のポテンシャルを例に土水路と柵渠水路間で比較してみると(図3)、土水路と較べて柵渠水路も低くはないポテンシャルをもつことが確認される。

成果の活用面・留意点

- 生息場の維持、改善に向けた配慮策を講じる際、その効果の事前予測等に利用されることが期待される。

- ただし、水路内に落差工等が設置されている場合は、別途、移動等の実態について検討する必要がある。また利用にあたっては、対象フィールドに適用可能であるか事前に個体数分布等を調査しておくことが望ましい。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:地域資源を活用した豊かな農村環境の形成・管理技術の開発

- 実施課題名:魚類からみた農業用排水路網における生態系ネットワークの水理環境の解明

- 課題ID:421-d-00-004-00-I-06-9404

- 予算区分:委託プロ(自然共生)

- 研究期間:2002~2006年度

- 研究担当者:小出水規行、奥島修二、竹村武士、森 淳

- 発表論文等:小出水規行・竹村武士・奥島修二・相賀啓尚・山本勝利・蛯原 周(2005),

HEP法による農業排水路におけるタモロコの適性生息場の評価-千葉県谷津田域を事例として-,

河川技術論文集11,pp.489-494