2次元FEMモデルを用いた氾濫湛水解析法とトンレサップ湖周辺への適用

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

メコン河流域のような各種水文データが少なく氾濫湛水と灌漑が表裏一体となった水循環過程を対象とする、二次元FEMによるモデル化による氾濫湛水シミュレーション法である。トンレサップ湖周辺の湛水域の移動境界条件の設定、道路・堤防等人工構造物の効果の導入等により、洪水年(例えば2000年)や渇水年(2003年)の洪水の再現が可能で、モデルは水田の洪水防止機能の評価にも有用である。

- キーワード:2次元FEM、洪水過程、メコン河、トンレサップ湖、水田洪水貯留機能、人工構造物

- 担当:農工研・農地・水資源部・水文水資源研究室

- 連絡先:電話029-838-7537、電子メールmasumoto@affrc.go.jp

- 区分:農村工学

- 分類:研究 普及

背景・ねらい

メコン河流域に代表されるように水文気象観測データの極端に少ない地域では、各種データの復元が望まれる。これまで、毎年発生し、しかも乾期と雨期の間で氾濫面積が5倍にも大きく変化するトンレサップ湖周辺の低平地には、実用性を強調したために、氾濫域を河川・湖沼の一部として解析する1次元モデルの開発が行われてきた。ここでは、水位の平面分布を正確に得て、信頼度と頻度の高いデータの復元・活用を行うために、氾濫湛水と灌漑が表裏一体となった水循環過程を有する地域の解析に、2次元FEMモデルの開発と適用を行い、流域の人工・自然改変に伴う水利用影響評価モデルの構築を目指した。

成果の内容・特徴

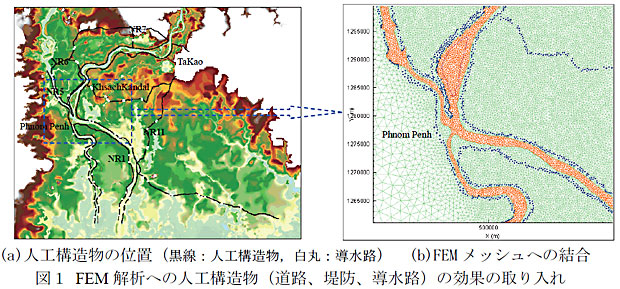

- 氾濫域内と河道内の標高は、DEM(数値標高モデル)データから内挿して求めた。氾濫域と河道域を分けて領域境界を設定し、Mesh-Generatorソフトにより、全領域を三角形要素に分割した(総要素数124,997、総節点数62,925) (図1(b)参照)。その中に人工構造物(主要河川堤防、道路、開渠、コルマタージュ等)を組み入れた(図1)。

- 方程式を離散化(時間要素には二段階陽的スキーム)し、初期条件に、代表観測水位点から全接点の内挿水位、流速はゼロないし前回解析の計算結果を用いた。境界条件は、陸境界の全接点にスリップ条件(垂直流速ゼロ)、トンレサップ湖周辺12流域の推定流量、クラチェ(上流)、タンチャオとチャオドック(下流)に観測水位を与えた。

- 移動境界手法:微小水深dh=0.05mを設定し、3節点全ての水位がH<dhの場合、その要素は陸域として計算から除外した。3節点の内に1節点でもH=dhの場合、その要素は水域として計算した。なお、H<dhの節点はH=dhとして計算した。計算の発散防止のため、陸域にある節点の水位を負の値に設定した。

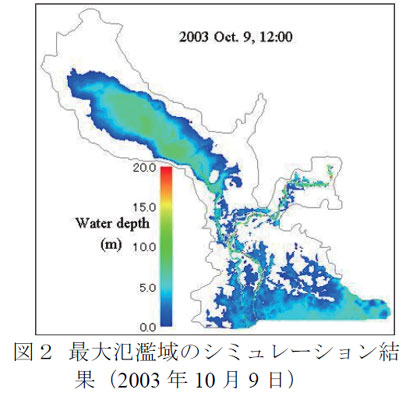

- 1996~2003年の連続計算を行って(図2参照)、2000年と2003年を洪水年と渇水年の代表として実測値との比較検討(例えば図3)を行った。精緻なメッシュ作成と移動境界処理により、実際の洪水と渇水の様子を再現できた。このモデルによる二次元の水位・流量データの復元情報は農業水利用の再現や流域管理のために有益となる。

- 発生させた水位計算結果を用いて、トンレサップ湖周辺ならびにコルマタージュ域の水田上の氾濫量の算定と評価を行い、周辺の小堰堤やため池の洪水貯水容量に比べて水田の洪水防止機能は非常に大きいことを実証的に示した(表1)。

成果の活用面・留意点

- 長期解析のために、トンレサップ湖と氾濫域上への降雨と当域からの浸透、蒸発散のメカニズムを組み入れて、それらの効果を取り込むことが重要である。

- 一連の計算はパソコンで実施したが、氾濫域ならびに河道内に対して精緻な分割を行っているため、シミュレーションのための計算時間がかかることが難点となっている。そのため、大型計算機あるいはスーパーコンピュータの使用も効果的である。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:農村地域における健全な水循環系の保全管理技術の開発

- 実施課題名:アジアモンスーン地域における人工・自然改変に伴う水資源変化予測モデルの開発

- 課題ID:421-a-00-001-00-I-06-8103

- 予算区分:委託プロ(水資源モデル)

- 研究期間:2002~2006年度

- 研究担当者:

増本隆夫、ファム・タイン・ハイ(ベトナム・ハノイ水利大)、ラウション・カマール、清水克之(鳥取大)

- 発表論文等:

1) Pham Thanh Hai, Masumoto, T., and Shimizu, K. (2006), Evaluation of Flood Regulation Role of Paddies in the

Lower Mekong River Basin Using a 2D Flood Simulation Model, Journal of Hydraulic Engineering, JSCE, Vol.50,

pp.73-78

2) Hai, P.T., T. Masumoto and K. Shimizu (2006): Modeling of Floodplain Inundation Process in Low-lying Areas,

Advances in Geosciences, Vol.4 (in press)