ため池の柔構造底樋工法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

ダクタイル管を用いた柔構造底樋工法を開発した。柔構造底樋工法は、底樋管が基礎地盤の変形や沈下に追従して底樋に作用する土圧低減を防止できるため、底樋沿いの漏水やパイピングを抑止することが可能である。

- キーワード:ため池、底樋、軟弱地盤、土圧

- 担当:農工研・施設資源部・土質研究室

- 連絡先:電話029-838-7575、電子メールthori@affrc.go.jp

- 区分:農村工学

- 分類:技術及び行政 普及

背景・ねらい

軟弱地盤上に位置するため池の底樋改修において、剛な構造の底樋を設置すると基礎地盤の変形・沈下に伴って、底樋沿いの漏水や底樋管の破断が発生する事例が多く報告されている。本研究ではパイプラインで用いられているダクタイル管を底樋管として用い、基礎地盤の変形に追従できる底樋(柔構造底樋)の工法開発を行った。本工法を用いることによって、底樋管が基礎地盤の変形に追従し、底樋管周りの土圧が維持されることによって、底樋管沿いの漏水や底樋管自体の破断を抑止できる。

成果の内容・特徴

- 図1に示すような底樋を設置した地盤の模型を用いて継手構造を持つ底樋と継手の無い底樋の2ケースの浸透実験を行った。上流側が貯水による浸透を発生させた後、底樋下部の地盤を沈下させた結果、図3に示すように、継手構造を持つ底樋が地盤に追随することが分かった。このことから、大きな盛土荷重が底樋に作用しても、底樋管には破断等の損傷が発生しにくいことが分かった。

- 図2に示すように、模型実験において継手構造のない底樋下部の土圧がゼロとなったのに対し、継手構造を持つ底樋では、ゼロにはならず地盤との密着性が保たれていることが明らかとなった。

- 上流側の水位を上昇させ動水勾配を増加させた結果、継手構造を持たない底樋ではパイピング現象が発生したのに対し、継手構造を持つ底樋の場合ではパイピング現象は発生しなかった。このことから、継手構造を持つ柔構造底樋はパイピングに対して抵抗性が高いことが明らかとなった。

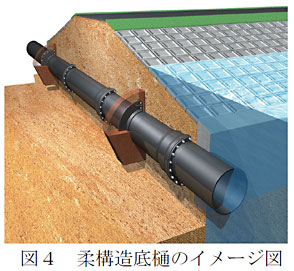

- 図4に柔構造底樋のイメージ図、図5に柔構造底樋に用いるダクタイル管を示す。

成果の活用面・留意点

- 実際のため池への柔構造底樋の設置に際しては、基礎地盤の変形を予測して敷設高さを決定する必要がある。

- 柔構造底樋の場合、圧力管としてため池下流域にパイプラインとして送水を行うことができる可能性がある。

- 底樋底面基礎の地盤改良範囲を縮小することができるため、改修断面が小さくなりコスト縮減に寄与することができる。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:農業水利施設の機能診断・維持管理及び更新技術の開発

- 実施課題名:老朽底樋の構造機能回復技術の開発

- 課題ID:412-a-00-008-00-I-06-4807

- 予算区分:交付金プロ(施設機能)

- 研究期間:2004~2006年度

- 研究担当者:毛利栄征、堀 俊和、松島健一、有吉 充

- 発表論文等:

ため池の減災機能を高める底樋改修とネットワーク化、水と土 第146号、pp.21-28、藤田信夫・毛利栄征・堀俊和、特願2006-051404