籾殻発電を例としたバイオマス資源利用のマクロ経済評価

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

籾殻発電のようなバイオマス資源の利用は、産業連関構造を石油輸入依存から国内生産へと変化させる。事例としたタイ国全体としては、国際的な石油価格上昇の影響を受けにくく、消費需要の増加による国内生産誘発額が高くなる効果をもたらす。

- キーワード:バイオマス資源、籾殻発電、産業連関構造、国内生産誘発額

- 担当:農工研・農村計画部・事業評価研究室

- 連絡先:電話029-838-7667、電子メール ykuni@affrc.go.jp

- 区分:農村工学

- 分類:研究 参考

背景・ねらい

稲の籾殻等のバイオマス資源の利用促進により、石油資源への過度の依存構造を変革することが重要な政策課題となっている。現在、バイオマス資源の利用計画が作成されているが、その計画が果たしてどのようなマクロ経済効果をもたらすのかは示されていない。

本研究は、バイオマス資源の利用が具体化しつつあるタイ国を事例とし、産業連関分析の手法を適用して定量的に分析し、籾殻発電プラントの導入促進によるマクロ経済的な波及効果を明らかにするものである。

成果の内容・特徴

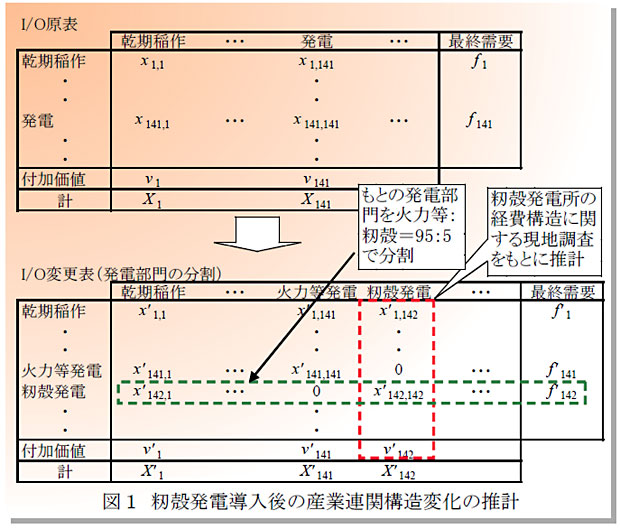

- 1995年のタイ国の産業連関表をもとに、火力等発電のみの状況(現状の産業連関表)から籾殻の利用可能量等を考えて籾殻発電が全発電量の5%にまで拡大した状況の産業構造を推計し(図1)、次いで、両ケースの産業連関表をもとに、石油価格上昇時の影響と消費誘発額における変化から、籾殻発電導入のマクロ経済効果を定量化する。

- 表1に示すとおり、石油価格上昇により全産業で物価上昇が生じるが、籾殻発電を導入することにより、石油価格上昇による物価上昇圧力が全産業で緩和され、特に、「卸・小売り」や「製造業」のような成長牽引産業部門においても緩和の効果が高くなる。

- 表2に示すとおり、消費に誘発される生産額は、籾殻発電の導入により、「稲作が属する農業部門」及び「精米業が属する食品・繊維・家具部門」において、火力発電のみの場合よりも大きくなる。一方、「鉱業部門」及び「石油・非鉄製品部門」で生産誘発額の低下が見られ生産誘発効果の発現部門が異なる。ただし、国全体としては、籾殻発電導入により生産誘発額が増加し、マクロ経済的にはプラスの効果が生じる。

- また、表2の消費により誘発される輸入額は、多くの部門でマイナスとなり、特に、「鉱業」、「石油・非鉄製品」、「製造業」、「電力」部門でのマイナス効果が大きい。国全体としては、籾殻発電導入により輸入誘発額が低下する効果が生じる。

- このように、籾殻発電導入は、エネルギー資源の国内生産へのシフトをもたらし、石油価格上昇の影響を受けにくく、生産誘発効果が生じやすい産業構造を実現し、特に、農業及び関連部門での効果が大きい。

成果の活用面・留意点

- 本研究の成果は、定性的に言われてきたバイオマス資源利用の効果について定量的な評価を可能とし、日本においても推進が求められているバイオマス資源利用促進施策の効果を検討・評価する場合に活用できる。

- ただし、研究で依拠した産業連関表が1995年であり、シミュレーションの数値はあくまで影響方向を示唆するものであることに留意すると共に、データの更新、籾殻発電以外のバイオマス資源利用技術の考慮等の課題が残されている。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:有機性資源の循環的利用のためのシステム整備技術の開発

- 実施課題名:ASEANバイオマス研究開発総合戦略

- 課題ID:411-f-00-001-00-I-06-3103

- 予算区分:委託プロ(ASEANバイオマス)

- 研究期間:2004~2006年度

- 研究担当者:國光洋二、上田達己、凌 祥之

- 発表論文等:國光洋二・上田達己(2007),籾殻発電導入の経済的効果に関する実証分析, 地域学研究36(3),

pp.561-573