水辺空間の伝統的生活行為の有する教育機能

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

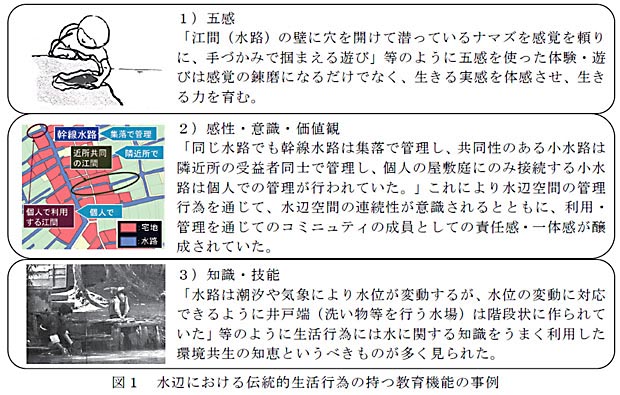

聞き取り調査によって高度経済成長期以前の水辺に関する伝統的な生活行為を、「五感」、「感性・意識・価値観」、「知識・技能」の三つの教育的機能に分類できる。具体的な教育的機能の内容としては、五感を鍛錬し、生活・生命を実感させる、自然への畏怖・感謝を顕在化させる、多様な空間の特徴を理解し活用させる等が挙げられる。

- キーワード:歴史的利水技術、教育機能、水辺空間、生活行為

- 担当:農工研・施設資源部・水源施設水理研究室

- 連絡先:電話029-838-7563、電子メールgriese@affrc.go.jp

- 区分:農村工学

- 分類:研究 参考

背景・ねらい

現在、親水機能を重視した河川整備や身近な河川での様々な環境教育活動が実践されている。これらの活動の中で、人と自然の良好な関わりを促すためには、自然豊かな水辺空間での活動が持つ教育的機能を明らかにする研究が必要である。

そこで、本研究では、①高度経済成長期以前の水郷集落における生活行為を明らかにし、②各種生活行為の教育的機能を評価すること、を目的としている。

成果の内容・特徴

昭和30年代に土地改良事業により生活環境が変化した地区を対象として、聞き取りを行い、昭和初期の水辺に関する伝統的な生活行為を明らかにした。調査対 象者は昭和30年代以前に子供時代を過ごした60歳以上とし、一人あたり1~3時間のヒアリング調査を、21人に行った。この時の録音記録を一字一句、文 字に起こした口述記録により分析を行った。

- 文献調査で抽出された環境教育の要素に関わる分類を、ヒアリング調査で得られた生活行為の内容から改訂した。個別の生活行為を、①「五感」を育む機能、②「感性・意識・価値観」の内在を認識させ、これを身につけさせる機能、③「知識・技能」の内在を認識させ、これを発展させる機能、に分類し、生活行為の内容とその教育的機能を明らかにした(図1)。

1) 「五感」:触覚や聴覚などの感覚を鍛え、五感を使った体験の楽しさを味わうという機能があると判断される。同時に、水辺の自然について認識し、「自分と自然とが今、共に存在していること」を感じ取るという機能があると考えられる。

2) 「感性・意識・価値観」:水害や水難事故、信仰等を通じて水の恐ろしさを意識すると共に、水のもたらす豊穣に感謝もしていた。また、生活用水の利用と管理の中で、連続する水辺空間とそれを利用する人々のつながり、コミュニティの一員としての責任感が強く意識されていた。こうした水に対する意識は、水の性質を理解し対応していく環境共生の知恵の背景となっていた。

3) 「知識・技能」:水辺空間の特徴を多様に認識し、それに応じた利用や管理行為が行われていた。また、水辺空間の管理行為や生物の捕獲等、環境認識からそれに応答していくまでの空間及び行為の連鎖的なプロセスが見られた。 - これら生活行為が持つ教育的機能は、当時生活していた人々にとっては、意識的な部分もあるが、多くは無意識的なものと考えられる。このような行為に込められた知識や知恵を意識化し抽出して、環境教育プログラム(表1)を作成した。

成果の活用面・留意点

本研究で得られた知見は、歴史的水利技術に関わる環境教育プログラム(アクションプログラム、学習プログラム)の策定、親水空間整備に資する。また、ヒア リング手法、分析手法は、歴史的、慣習的に行われてきた生活行為のような定性的情報を客観化、理論化、体系化する際、有効であり、類似の研究に援用できる 研究手法としての活用も期待される。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:農村地域の活力向上のための地域マネジメント手法の開発

- 実施課題名:歴史的な利水技術が有する教育機能の評価手法の開発

- 課題ID:413-a-00-004-00-I-06-7410

- 予算区分:交付金プロ(ソフト機能)

- 研究期間:2004~2006年度

- 研究担当者:後藤眞宏、筒井義冨、齊藤雪彦(千葉大学)、常住直人、浪平 篤

- 発表論文等:大野博己・齋藤雪彦・後藤眞宏・筒井義冨、 水郷集落における伝統的な生活行為が持つ教育的

機能に関する研究、ランドスケープ研究70(5)、pp.677-682