農作業体験学習圃場としての休耕地の活用

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

農村地域で小規模に散在する休耕地を、圃場条件の変化をモニタリングしながら、近接する小学校の総合学習における農作業体験圃場として活用することは、休耕地管理の一手段として有効である。

- キーワード:休耕地、農作業体験、総合学習、圃場モニタリング、地域活性化

- 担当:農工研・農村総合研究部・都市農村交流研究チーム

- 連絡先:電話029-838-7558、電子メールishida@affrc.go.jp

- 区分:農村工学

- 分類:技術及び行政 参考

背景・ねらい

グリーン・ツーリズム事業の展開等により、都市部の小中学校の農業体験の内容が次第に充実しつつある一方で、農村部では周囲に多くの圃場があるという立地条件が農業体験活動に必ずしも活かされていない。同時に、機械作業に馴染まない小区画圃場の遊休農地化が深刻化している。

そこで、宮城県K町の農村地域に位置する小学校周辺の小規模な休耕地を活用して、児童による田植え・稲刈りなどの農作業体験やヒマワリ栽培などを実施するとともに、土壌や植生に関する圃場条件のモニタリングを行い、総合学習の場としての利用が休耕地管理に有効であることの実証をねらいとした。

成果の内容・特徴

- 栽培や圃場管理の様子が児童によって日常的に観察できること、短時間での農作業体験学習が可能なことから、総合学習に活用する休耕地は学校の近く(児童が歩いて5~10分以内程度、通学路上)であることが望ましい。

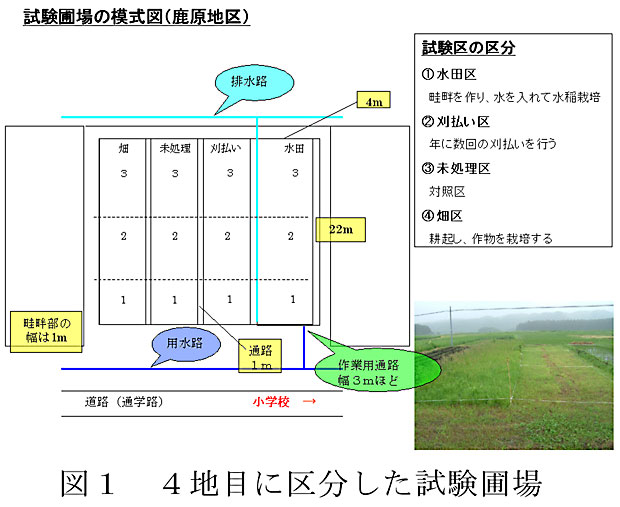

- 休耕地を①水田、②畑、③地上部の刈り払い、④放任、の4区分で管理したところ、1年後には植生の相違が確認できた(図1、図2)。また、埋土種子による水田雑草の増加から、休耕する以前に水田として使用されていたことが確認された(図2)。

- 地目を区分して管理することにより、水稲のほか、ソバ、ヒマワリなど複数の作物を栽培でき、高学年から低学年まで多様な農作業体験学習に活用して、鉢でのヒマワリ播種、移植、採種など、校内での教科学習にも展開できることが、教職員から高く評価された(写真1、写真2)。

- 試験圃場における土壌温度(地表下-1cm)の日較差に関する地目間比較など、圃場データのモニタリング結果も学習教材等として活用することにより、児童の圃場管理への関心を高めることにもつながった(図3)。

- 学校と圃場が近いことは、年間を通した圃場変化や栽培の全過程が児童によって把握されやすく、収穫物を用いた食の教育にも有効である(写真2)。

成果の活用面・留意点

- 休耕地の有効利用をねらいとした総合学習への活用には、圃場管理を支援する地域の農業者の協力が得られること、労力等の面で学校側の負担を極力軽減することが円滑な推進に不可欠である。

- 農作業体験圃場としての利用面積は、一般に地域の休耕地面積に対して過小であることから、活動を通した主体間の連携や地域活性化にも留意する必要がある。

具体的データ

![図2 出現種構成でみた植生の変化[2005 年7月と2006 年8月調査の比較]](../../../no06054-z2.gif)

その他

- 研究中課題名:農村地域の活力向上のための地域マネジメント手法の開発

- 実施課題名:農作業体験等を通じた中山間農地の環境保全機能向上と教育機能評価手法の開発

- 課題ID:413-a-00-004-00-I-06-7404

- 予算区分:交付金プロ(ソフト機能)

- 研究期間:2004~2006年度

- 研究担当者:石田憲治、嶺田拓也、齋藤元也(東北大)、大澤一雅(東北大)

- 発表論文等:

1.石田(2006):農村アメニティ向上のための環境に配慮した農業農村整備、農村計画学会誌、25(3):179-182

2.嶺田ら(2005):中山間地休耕田の効率的維持管理に向けた植生指標の検討、農土論集、No.237:275-280