簡易モニタリングを用いた農地から地下水への農薬負荷推定法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

従来の分析より安価で簡便に分析が可能な農薬モニタリング法により地下水中の農薬濃度を測定するとともに、不飽和層の浸透過程において農薬が減衰する割合を算定することで、農地から地下水へ負荷される農薬濃度を推定することが可能である。

- キーワード:農薬、浸透、地下水、ELISA法、減衰係数

- 担当:農工研・農村総合研究部・地球温暖化対策研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-7539

- 区分:農村工学

- 分類:技術及び行政・参考

背景・ねらい

2006年5月に食品中の残留農薬に対する規制としてポジティブリスト制が導入され、これまで以上の厳格な規制がなされることとなり、農薬が人の健康や環境に及ぼす影響についての関心は高まってきている。また農林水産省により現在実施されている「農地・水・環境保全向上対策」では、化学合成農薬への過度の依存から脱却し、環境保全型農業の推進が支援されている。ただし、環境保全型農業による地下水質改善の効果判定のためには、石灰岩層等で見られる不均一な浸透特性を考慮し、農薬の農地から地下水への浸透特性を正確に把握する必要がある。ここでは、地下水中の農薬濃度を免疫学的反応に基づく方法によりモニタリングし、それらの結果を用いて、不飽和層の浸透過程における農薬の減衰割合を算定し、農地から地下水へ負荷される農薬濃度を推定する手法を提案する。

成果の内容・特徴

- 地下水中の農薬濃度を省力的に測定するために、従来の機器分析に比べて安価(機器分析の約1/8)で簡便(濃縮等の前処理不要、10mL程度の試料水で分析可能、機器分析の約1/7の分析時間)に分析可能なELISA法(酵素免疫吸着法)を用いる。ELISA法は、農薬とその抗体とが特異的に結合する選択性の高い免疫反応を利用しており、微量の農薬の定量が可能である(図1)。

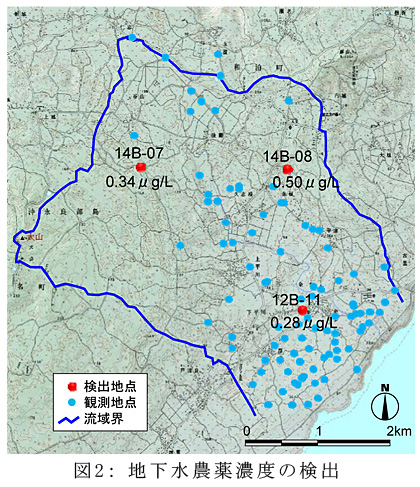

- 沖永良部島の観測井の浅層地下水におけるモニタリングにELISA法を適用し、農薬(フェニトロチオン,有機リン系で最も販売量が多い殺虫剤)を検出した(図2)。いずれの濃度も環境基準指針値(3μg/L)以下である。単位面積当たりの農薬散布量と平均地下浸透量から求められた浸透農薬濃度の平均値29.3μg/Lに対し、検出された地下水中の農薬濃度は1.0~1.7%に相当する。

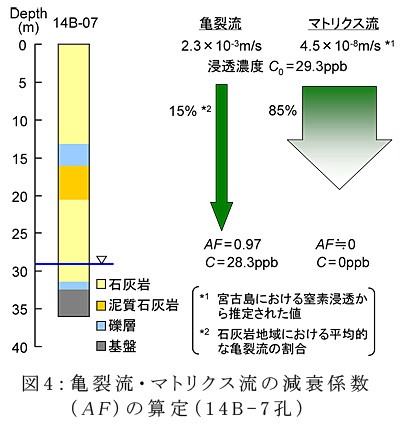

- 石灰岩中の浸透は、母岩部の微小間隙を通過するマトリクス流と亀裂や大間隙を通過する亀裂流に分けられ、亀裂流はマトリクス流に比べて速やかに地下水面に到達し、地下水位を上昇させる(図3)。

- 亀裂流、マトリクス流の浸透速度、不飽和層の物性値、農薬の化学的性質をもとに、浸透過程における吸着による遅延及び分解による減衰を考慮し、農薬濃度が減衰する割合(減衰係数:AF)の計算値より、地下水面到達濃度を推定する。マトリクス流による浸透では農薬は地下水面に到達する前に減衰して消失する(AF=0)のに対し、亀裂流による浸透では農薬の減衰は小さく(AF=0.97)、農薬の亀裂を通じた選択的な浸透が生じていることを示している(図4)。

成果の活用面・留意点

- ELISA法は、地表水・地下水の面的な測定及び継続的なモニタリングへの活用が期待できる。ただし、測定には抗体を有する測定キットが必要であるため、散布農薬に対応する測定キットの有無を農薬販売量等から事前に確認する必要がある。

- 本手法により、農薬が地下水へ選択的に浸透している場所や浸透濃度が推定できるため、環境保全型農業における地下水質改善効果の評価に使用可能である。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:農村地域における健全な水循環系の保全管理技術の開発

- 実施課題名:環境保全型農業推進のための住民参加型の土壌・水質モニタリング法と効果評価法の開発

- 実施課題ID:421-a-00-002-00-I-08-8201

- 予算区分:交付金プロ(資源保全)

- 研究期間:2006~2008年度

- 研究担当者:土原健雄、吉本周平、石田 聡、増本隆夫、今泉眞之

- 発表論文等:土原健雄ら(2008)日本雨水資源化システム学会第16回研究発表会講演要旨集:47-50

土原健雄ら(2009)農業農村工学会論文集260:101-111