都市農村交流活動への参加を促進するインセンティブの形成支援手法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

都市農村交流活動の関係者それぞれの参加意識や活動課題を抽出し、模式化することにより、活動への参加意欲の向上につながるインセンティブの形成が容易となる。

- キーワード:都市農村交流活動、インセンティブ、参加意欲、持続的活動

- 担当:農工研・農村計画部・集落機能研究室

- 代表連絡先:電話029-838-7668

- 区分:農村工学

- 分類:技術及び行政・参考

背景・ねらい

都市農村交流活動の多くは、これまで地元の運営者と協力者による無償のボランティアによって支えられてきた。しかし、運営に関わる人材不足や、経済的、労力的負担は、持続的活動への障壁となりかねない。持続的な活動を行うには、関係者の参加意欲を向上させるためのインセンティブの形成が有効である。そこで、活動を実施している団体関係者それぞれの参加意識や活動課題を整理することで、参加意欲の維持・向上につながるインセンティブの形成を容易にする手法を提示する。

成果の内容・特徴

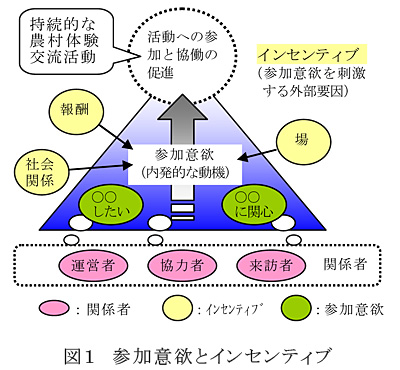

- 多くの都市農村交流活動事例における関係者は、活動での役割から運営者、来訪者、協力者の3者に分類される。それぞれの内発的な参加意欲を高めることが活動の持続につながり、インセンティブはその誘因となる外部要因と位置づけられる。都市農村交流活動では、インセンティブを報酬(金銭、特典等の経済的価値や処遇)、社会関係(組織、人間関係等)、場(参加意欲を満たす機会、空間等)に分類できる(図1)。

- 本手法の手順は、関係者の参加意識を参加意欲とインセンティブに分けて整理する(図2a)とともに、活動実態の分析から活動持続に向けた課題を抽出する(図2b)。そして、運営者、協力者、来訪者間でのインセンティブの相互関係を模式化(図2c)することで、活動における関係者の役割を明らかにできる。

- 本手法を用いて、都市農村交流活動を行っている茨城県3事例(図3・A~C)を検証すると、活動は運営者による教育、啓蒙、地域振興等への意欲によって支えられ、来訪者は農業への関心、交流、レクリエーション等への意欲の高さから活動に参加している。しかし、運営労力の大きさ、高齢化、経営的メリットの欠如等による運営者の参加意欲の低下が、脱退や活動休止を招いていることが確認される。

- 持続的な活動を行うには、関係者間でインセンティブが相互に作用する関係性の構築が望ましい。茨城県3事例の調査からは、インセンティブが作用する活動タイプとして、地域通貨活用型(図3・A会)、直売+農園連携型(図3・B直売所)が確認され、それぞれの活動の特長を生かした農産物や地域通貨等の報酬の設定が、若年層を中心とした新たな来訪者の参加を促進している。

- 活動の持続には3者相互の強い関係性が重要であり、とりわけ来訪者や地域住民の中から協力者を募る活動設計が求められる。活動にインセンティブとしての報酬や直接的な交流機会を意図的に組み入れ、関係者の参加を促進する取り組みが望まれる。

成果の活用面・留意点

- 現在活動している団体や都道府県普及機関のような中間支援組織による活動設計での活用が期待される。インセンティブとして報酬を用いる場合には、来訪者や協力者の特性や活動主体の予算状況を考慮する必要がある。

- インセンティブを創出する活動設計には、本成果で示した活動モデル例だけではなく、それぞれの活動の特長に応じた様々な取り組みが考えられる。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:農村地域の活力向上のための地域マネジメント手法の開発

- 実施課題名:コミュニケーションモデルに基づくコミュニティ・ネットワーク化手法の開発

- 実施課題ID:413-a-00-001-00-I-08-7104

- 予算区分:交付金研究

- 研究期間:2008~2010年度

- 研究担当者:唐崎卓也、安中誠司

- 発表論文等:1)唐崎ら(2009)ランドスケープ研究72(5):835-840