メタン発酵プラントにおけるトラブル対策の実証事例

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

山田バイオマスプラントの4年間の運転において発生したトラブルからの教訓を整理したトラブルリストは、メタン発酵プラントの安定運転を実現するための情報として活用できる。

- キーワード:メタン発酵、乳牛ふん尿、トラブル、予防保全

- 担当:農工研・農村総合研究部・資源循環システム研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-7508

- 区分:バイオマス、農村工学

- 分類:技術及び行政・参考

背景・ねらい

バイオマス利活用施設で起こりうるトラブルを予見し、未然に防ぐことができれば、施設を安定して運転することができる。しかし、施設におけるトラブル事例の報告は限定的であり、事例を積み上げていく必要がある。本研究では、千葉県香取市のメタン発酵(原料投入量5t/日)を中核技術とするバイオマス利活用施設(通称山田バイオマスプラント)の運転開始から約4年間に起きたトラブルを解析し、安定運転を実現するための情報として整理する。

成果の内容・特徴

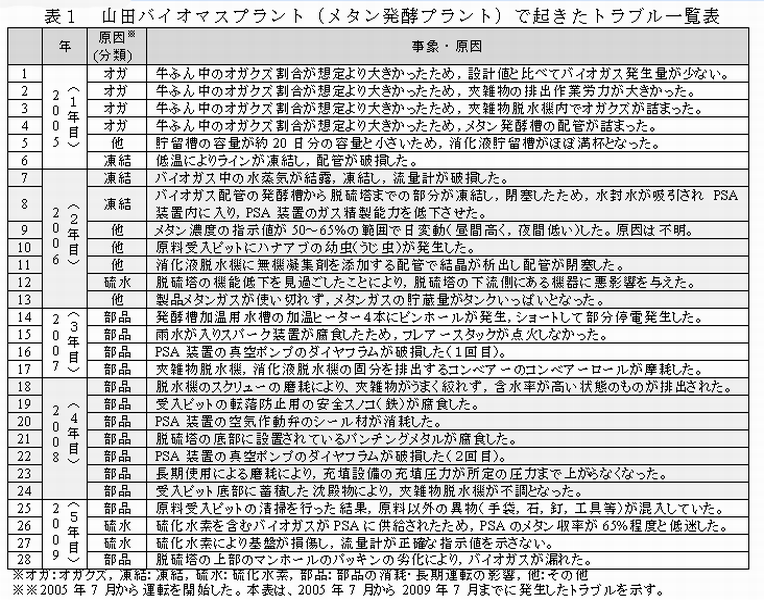

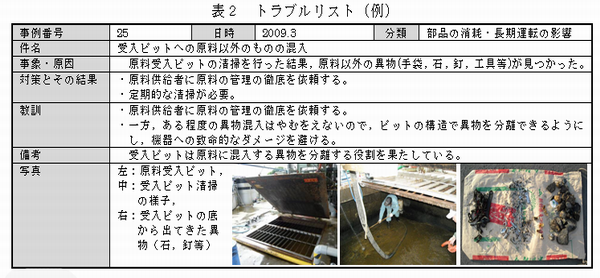

- 山田バイオマスプラントは、メタン発酵、メタン精製(PSA、吸着分離型のメタン濃縮装置)、炭化等の施設・設備から構成されている。トラブルリストは、山田バイオマスプラントの約4年間に発生した28のトラブル(表1)を取り上げ、それぞれの「事象・原因」、「対策とその結果」、「教訓」等について整理したものである(表2)。

- 運転開始当初は、メタン発酵の原料である乳牛ふん尿に想定以上の割合のオガクズ(敷料として利用されているもの)が混入していたことによる脱水機の詰まり等のトラブルが発生した。同じ畜種のふん尿であっても、飼養形態によって排出されるふん尿の性状が異なることを認識してプラントを設計する必要がある。

- 2005年の冬には凍結による管路の破裂、流量計の破損が起こり、管路に保温チューブをまく等の凍結防止対策を行った。山田バイオマスプラントの設計にあたり周辺の過去の気象データを参考にしたが、プラント設置場所が窪地に立地しているため、想定以上に低温になり、上記のようなトラブルが起きた。気温等の気象条件は、周辺の気象観測データだけではなく、微地形等を考慮に入れた検討が必要である。

- 2006年には脱硫剤の交換が遅れたため、脱硫塔の機能低下が起こった。バイオガスに含まれる硫化水素の除去が不完全な状態が約2カ月間続き、その間、硫化水素を含むバイオガスが下流側に流れ、メタン精製装置等の機器に悪影響を与えた。硫化水素は機器に対して重大なダメージを与えるため、脱硫剤の消耗度を予測して脱硫塔の機能低下前に交換を行う必要がある。また、原料の種類や量が変動すると、脱硫剤の消耗速度も変動するため、交換予想時期が近づいた時には、バイオガスの硫化水素濃度を小まめにチェックする必要がある。

- 運転開始後2年を経過した頃から部品の消耗や長期運転の影響が原因とみられるトラブルが増加した。2年経過後に部品の消耗が始まることを認識し、調達に時間を要する部品の用意等の準備を行うことにより、運転中断期間を短縮することができる。

- 整理したトラブルリストを活用することにより、トラブルの発生をある程度予想することができ、メタン発酵プラントの安定的な運転につながる。

成果の活用面・留意点

- 本成果は山田バイオマスプラントにおける実証記録である。

- 農工研技報No.210の一部として、農村工学研究所のwebサイトから入手できる。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:畜産廃棄物、食品廃棄物等の有機性資源の循環的利用のためのシステム整備技術の開発

- 実施課題名:再生資源の需要の時期的変動に対応できるバイオマスリファイナリーシステムの構築

- 実施課題ID:411-e-00-102-00-I-09-3202

- 予算区分:委託プロ(バイオマス)

- 研究期間:2007~2011年度

- 研究担当者:中村真人、柚山義人、山岡賢、折立文子、清水夏樹、阿部邦夫・相原秀基(農事組合法人和郷園)、藤川智紀(東京農業大学)