複数管路システムにおいて高精度な解が得られる水撃解析の統合環境

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

管の延長の長短の差が大きい複数管路システムの水撃解析において、計算格子を容易に設計しつつ、高精度を確保することができる。また、Google Earthの操作画面を利用して、データ入力と結果を可視化することができる。

- キーワード:水撃解析、格子設計、CIP法、データ入力、可視化

- 担当:農工研・施設資源部・水路工水理研究室

- 代表連絡先:電話029-838-7566

- 区分:農村工学

- 分類:技術及び行政・参考

背景・ねらい

設計基準「パイプライン」の技術書において、設計水圧の決定には従来の経験則ではなく数値解析による水撃圧の算出が原則として必要とされている。しかし、標準となる水撃解析ソフトウェアの普及はなされていない状況である。一般的な特性曲線法による水撃解析手法では、延長の長短の差が大きい管が複数接続した複数管路システムにおいて、精度を確保するための計算格子の設計が困難である。さらに、農業パイプラインが長大で複雑な配管であるがゆえに、入力データの作成作業は多量の労力と注意力を要する。本システムは、①従来煩雑であった複数管路システムにおける格子設計の手順を容易にしつつ、高精度の解を得ることと、②データ入力作業を容易にするとともに、解析結果と地理情報に反映させて分かりやすく結果を表示する方法を整備することを目指したものである。

成果の内容・特徴

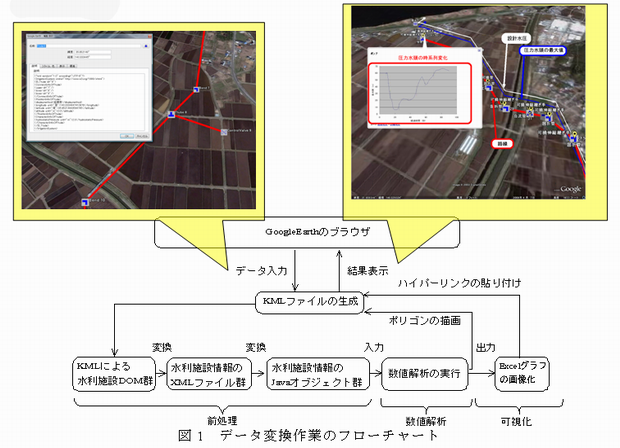

- データ入力をGoogle Earthの地図画面を利用して行った際に生成されるKMLファイルを前処理すれば、水撃現象の数値解析が行える。その結果をGoogle Earthで表示できる。本システムは、一連の作業を容易に行える統合環境である(図1)。ここで、KMLは、空間データの世界標準・相互運用を目指す団体OGCの標準フォーマットである。

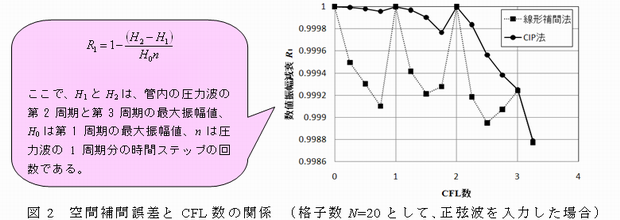

- 数値解析手法は特性曲線法であり、計算格子間の空間補間手法としてCIP(Cubic Interpolated Pseudo-particle/Profile)法を適用している。直線的に弁を急閉鎖する単一管路を例題に数値解析した結果の空間補間誤差を数値振幅減衰R1として表す(図2)。振幅の減衰は、線形補間法ではCFL数の大きさに依存して大きく変化するのに対して、CIP法では、CFL数が2以下の領域において非常に小さく、CFL数が小さいほど精度が良いという複数管路システムの格子設計に有利な特徴がある。ここで、CFL(Courant-Lewy-Friendrichs)数は、数値解の安定性に影響を与える値であり、1以下で数値的に安定である。

- 水撃圧の数値解析結果を地図画像上に可視化することによって、水撃圧の大きさと発生箇所の位置関係が分かりやすく、表層地質や土地利用などの地図情報と重ね合わせて、設計水圧の決定や予防措置のための複合的な判断に利用することが期待できる。

成果の活用面・留意点

- 水撃解析に知識のある技術者による使用を想定している。

- 本システムはKMLファイルのデータ変換を行うプログラムであり、Google Earthとは独立したプログラムである。KMLファイルを操作するGoogle Earthは、フリーウェアであるがGoogle社との契約条項に従って利用することが望まれる。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:農業水利施設の機能診断・維持管理及び更新技術の開発

- 実施課題名:大規模地震動のリスクを考慮した農業水利システムの水理機能評価および対策手法の開発

- 実施課題ID:412-a-00-006-I-09-4604

- 予算区分:交付金プロ(地震リスク)

- 研究期間:2007~2009年度

- 研究担当者:田中良和、向井章恵、樽屋啓之