黒ボク土畑におけるメタン発酵消化液由来窒素の動態

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

メタン発酵消化液は、施用後速やかに土壌と混和すれば、畑地において硫安よりやや劣る程度の速効性窒素肥料として利用できる。消化液由来窒素は、硫安由来窒素と同様の溶脱特性を示す。一方、硫安を施用した場合と比較して亜酸化窒素発生量は増加する。

- キーワード:メタン発酵消化液、黒ボク土、窒素溶脱特性、亜酸化窒素

- 担当:農工研・農村総合研究部・資源循環システム研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-7508

- 区分:バイオマス、農村工学

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

メタン発酵消化液(消化液)は、メタン発酵においてメタンガスと同時に生成される液体であり、肥料成分を含むため、液肥としての利用が期待されている。しかし、消化液を土壌表面に施用するとアンモニア揮散が生じ、肥料成分が損失する。アンモニア揮散を抑制するためには、消化液を施用後速やかに土壌と混和する施用方法(混和施用)が有効とされているが、その場合の土壌中における窒素の動態に関する報告は少ない。そこで、ライシメータ試験(充填土壌 淡色黒ボク土、深さ1m)により、消化液を混和施用した時の窒素溶脱特性、表層土壌からの亜酸化窒素(N2O)発生特性について明らかにする。

成果の内容・特徴

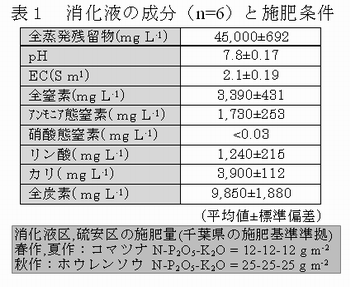

- 試験は、消化液を2年間連用し作物(春作・夏作:コマツナ、秋作:ホウレンソウ)を6作栽培した条件で行う。施肥量は千葉県の施肥基準に従い、窒素施用量は全窒素ベースで合わせる。用いた消化液は主原料が乳牛ふん尿の中温発酵のプラントのもので、全窒素は3,450mgL-1、含有する窒素の約半分がアンモニア態窒素である(表1)。

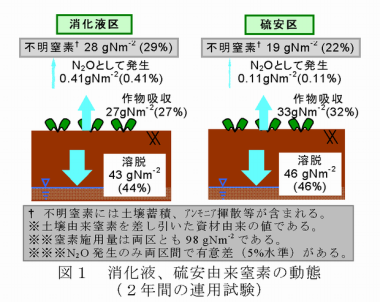

- 消化液を混和施用することによりアンモニア揮散が抑制され、また、有機態窒素は少なくとも半分程度が無機化する。その結果、硫安よりやや劣る程度の速効性窒素肥料として利用できる(図1)。

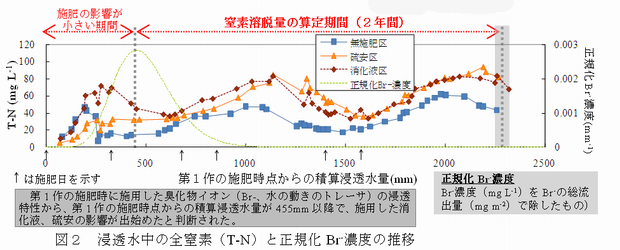

- 消化液、硫安を混和施用した場合、ライシメータ下部からの浸透水の全窒素(ほぼすべてが硝酸態窒素)は、施肥をしなかった場合に比べて高い値で推移し、両資材を施用した場合の全窒素の推移はほぼ同様である(図2)。消化液に含まれるアンモニア態窒素と施用後速やかに無機化する窒素は、硫安由来の窒素とほぼ同様の溶脱特性を示すといえる。窒素溶脱量は消化液由来の有機態窒素の無機化量を反映して、消化液を施用した場合の方がやや少ない(図1)。

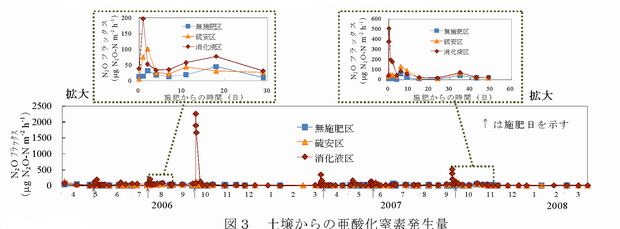

- 消化液区では施用直後のN2O発生量が硫安区に比べて大きく、結果としてN2O排出係数は、消化液区の方が有意(5%水準)に高い(図3)。混和施用することにより、消化液を硫安に近い速効性窒素肥料として利用できる反面、N2Oの発生量は硫安を施用した場合と比べて増加する。

成果の活用面・留意点

- 消化液を黒ボク土に施用する場合の基礎資料となる。

- 既往の研究により、消化液施用後速やかに土壌と混和することによりアンモニア揮散が抑制できることが報告されており、今回の実験でも揮散量は少ないと判断される。

- 本成果は、可給態窒素水準の高い土壌での実験結果である。

- 消化液はリン酸が不足しているので、必要に応じて不足分を補う必要がある。

- 消化液を混和施用した場合、圃場レベルでは温室効果ガス排出量は化学肥料を施用した場合に比べて増加するが、メタン発酵を行うことによる排出削減効果がある。そのため、温室効果ガス排出量の評価は、メタン発酵システム全体で行う必要がある。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:畜産廃棄物、食品廃棄物等の有機性資源の循環的利用のためのシステム整備技術の開発

- 実施課題名:再生資源の農地利用に伴う動態解明と環境負荷軽減対策技術の開発

- 実施課題ID:411-e-00-103-00-I-09-3303

- 予算区分:委託プロ(バイオマス)

- 研究期間:2007~2011年度

- 研究担当者:中村真人、藤川智紀(東京農業大学)、柚山義人、山岡賢、前田守弘(岡山大学)、折立文子