土層改良で農地下層土に埋設するバーク堆肥の炭素量の長期変動と評価法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

土層改良で農地下層土に埋設するバーク堆肥の炭素残存率は、積雪寒冷地の畑圃場において埋設後10年で61%である。また、土層改良による約20年までの炭素貯留量の検討には、炭素残存率の推定式と短期の実測値による評価法が利用できる。

- キーワード:土層改良、下層土、バーク堆肥(樹皮堆肥)、炭素残存率、推定式、炭素貯留

- 担当:農工研・農村総合研究部・水田汎用化システム研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-7555

- 区分:農村工学、バイオマス

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

有材心土破砕による土層改良は、農地の生産性向上のために特定の地域で実施されている。この工法は多量の有機物を下層土に埋設することに特徴があり、表土より高い土壌炭素を貯留できる二酸化炭素吸収活動としても期待されている。このため、過去に有材心土破砕が実施された農地において下層土に埋設したバーク堆肥の炭素量の長期変動を明らかにするとともに、二酸化炭素吸収活動量の評価となる短期の実測値による長期の炭素残存率の評価法を示す。

成果の内容・特徴

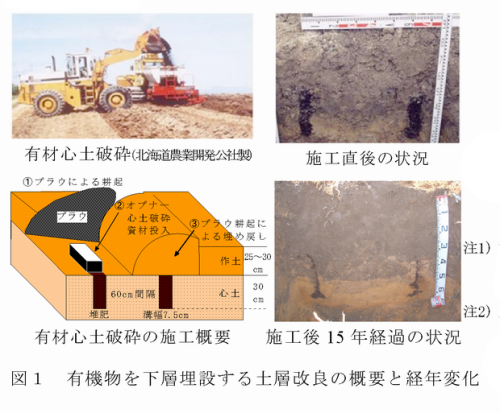

- 有材心土破砕により深さ30~60 cmの下層土に埋設されたバーク堆肥は、積雪寒冷地の北海道十勝地方で15年後も堆肥の埋設溝が目視できるほど残存している(図1)。バーク堆肥を埋設した溝の断面積の残存率は、10年で60 %、18年で43 %である。

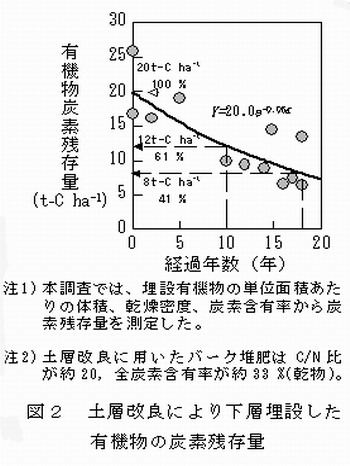

- 本土層改良施工後の年数が異なる複数の多湿黒ボク土の畑圃場における下層土に埋設されたバーク堆肥の炭素残存率の変動は、指数関数で回帰され、施工時にバーク堆肥を現物で200 t ha-1(炭素量で20 t-C ha-1)埋設した際と比べ、5年で78 % (15.6 t-C ha-1)、10年で61 % (12.1 t-C ha-1)、18年で41 % (8.1 t-C ha-1)となる。これは分解の遅い水田表土へのバーク堆肥埋設時の既知の炭素残存率である5年で約65 %より高い。このことから有材心土破砕によるバーク堆肥の農地下層土への埋設は、より高い土壌炭素貯留能を有し二酸化炭素吸収活動として有効である(図2)。

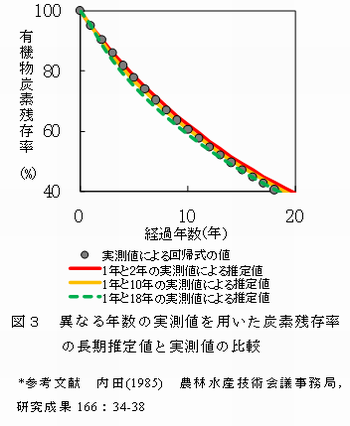

- 土層改良などによる農地下層土への埋設条件で、C/N比の高いバーク堆肥などの有機物の長期的な炭素残存率の変化の推定には、実測値を用いて算定する内田(1985)の推定式(式1)を評価法として活用できる。

- 本推定式による約20年後の有機物炭素残存率の予測では、1年と2年或いは10年以降の実測値を用いて20年までの炭素残存率を推定したところ、いずれの年数の実測値の組合せでも実測値による回帰値との差が3 %未満で、いずれも同じである(図3)。このことから、約20年後の有機物炭素残存率の検討には、内田の炭素残存率の推定式と短期の実測値による評価法が利用できる。

成果の活用面・留意点

- 本評価法は、土層改良などで下層土に埋設した有機物の長期的な炭素残存率を推定して農地土壌への長期炭素貯留による二酸化炭素吸収活動量を把握する検討に活用できる。

- 今後、異なる土壌・気候・資材の条件における長期の炭素残存を評価するためデータの蓄積を図る。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:田畑輪作に対応した生産基盤整備技術の開発

- 研究課題名:圃場下層土への有機物埋設による土層改良技術の開発

- 課題ID:211-l-00-003-00-I-09-1302

- 予算区分:交付金研究,委託プロ(バイオマス)

- 研究期間:2008~2010年度

- 研究担当者:北川巌、原口暢朗、若杉晃介