有機質資材を活用して生産性向上に寄与する低コスト土層改良工法

要約

農業で発生する堆肥、ワラや茎葉の作物残渣などの多様な有機質資材を疎水材として有効に活用し、下層土の理化学性を改良する簡便な新しい方式の土層改良「カッティングソイラ工法」は、圃場排水性と作物生産性を向上させ、大幅に整備費を低減できる。

- キーワード:生産性向上、排水改良、土層改良、有機質資材、低コスト

- 担当:農工研・農村総合研究部・水田汎用化システム研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-7555

- 区分:農村工学、バイオマス

- 分類:技術及び行政・普及

背景・ねらい

農地の生産力向上とともに付加価値の高い農業の展開による安定した農業経営に向けて、畑作物の生産を強化する土層改良など農地整備の推進が求められている。特に、土地生産性の制限要因となる下層土の理化学性を改良する必要性は高い。そこで、従来の有材心土破砕工法より低コストでかつ未利用な有機質資材を有効活用できる新たな土層改良技術を開発する。さらに、土層改良による排水性改善・生産性向上効果を明らかにすることにより、実用技術として確立する。

成果の内容・特徴

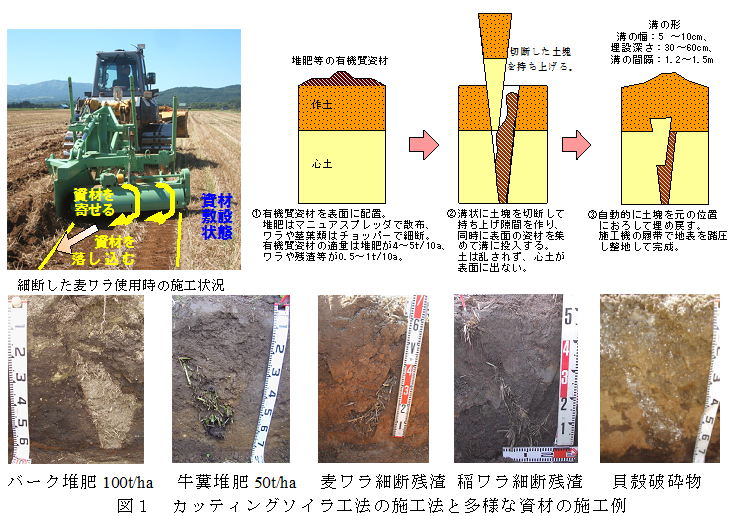

- 新工法の施工工程は、まず有機質資材を表面に敷設する。次に施工機の切断刃で30~60cmの任意深までの逆台形の土塊を切断成形し持ち上げる。同時に表面の資材を約120cmの幅で掻き寄せて、持ち上げた土塊の横に開いた隙間から縦溝状の土中空洞内に資材を疎水材として落とし込み、下層土に疎水材を充填した溝を作る(図1)。

- 新工法は堆肥、水稲や麦のワラ、作物茎葉の残渣、貝殻などの圃場の表面に均等に敷設できる多様な資材を利用することができる(図1)。新工法の効率は施工機を走行するだけなので約0.1~0.2ha/hrと一般的な心土破砕と同じである。

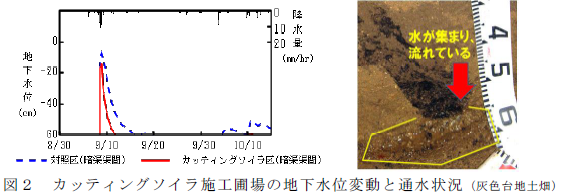

- 新工法は、疎水材の溝が余剰水を集水し通水する補助暗渠としての機能があり、既存暗渠への迅速な余剰水の通水により地下水位の低下機能を高める(図2)。

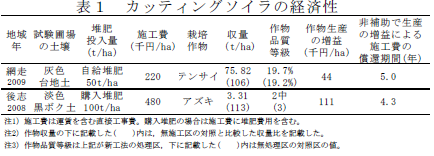

- 新工法による1.2m間隔の補助暗渠の施工費は、自給の堆肥や作物残渣を使用する場合や、耐久性のある有機質資材であるバーク資材を購入して施工した場合でも、従来の類似工法である有材心土破砕(大量の資材を施工機に積載し、資材を補給しながら下層土の溝に充填する工法)の施工費の約1,600千円/haより大幅に低減できる(表1)。

- 新工法は排水性と土壌肥沃度の改善効果による畑作物の増収により増益をもたらす。非補助の条件で整備費を償還した場合の償還期間の試算によると、増収による増益で土層改良の一般的な耐用年数である15年より短期間の5年以内に償還が可能であり、新工法は経済的に優れている(表1)。

成果の活用面・留意点

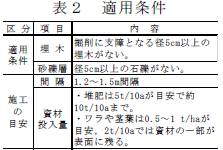

- 本成果は適用条件(表2)に基づけば簡易な基盤整備として汎用田はもとより畑や草地の更新時にも利用可能である。

- 表面に敷設している資材が、細断されず15cm以上の長さの場合や、敷設厚が10cm以上の大量な場合、表面の資材の全てを埋設することができないことがある。

- 新工法(特許出願中)は、北海道において現地普及が行われており、施工事例によると約160千円/haの施工費(資材費と運賃を除く)で実施されている。

- 新工法は、下層土に多量の有機質資材の埋設が可能なことから、温暖化緩和策となる二酸化炭素吸収活動への寄与も期待されている。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:田畑輪作に対応した生産基盤整備技術の開発

- 実施課題名:農地資源の有効活用のための圃場の機能点検及び機能向上技術の開発

- 実施課題ID:211-1-00-003-00-I-10-1303

- 予算区分:交付金プロ(農村資源管理)

- 研究期間:2009~2010年度

- 研究担当者:北川巌、原口暢朗、若杉晃介、常田大輔(北海道農業開発公社)

- 発表論文等:1)北川ら(2010)農業農村工学会誌、78(11):899-902