同型のパイプハウスが隣接している場合の風圧係数

要約

パイプハウスの風圧係数は、単棟配置と複数配置の場合で異なる。8通りの隣棟間隔で風洞実験を行い、新たに求めた風圧係数は、実際の配置状況に即したパイプハウスの設計および補強に適用できる。

- キーワード:隣棟間隔、パイプハウス、風圧係数、耐風強度、風洞実験

- 担当:農工研・農村総合研究部・農業施設工学研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-7655

- 区分:農村工学

- 分類:技術及び行政・普及

背景・ねらい

パイプハウスは単棟で建設されるだけではなく、パイプハウス団地のように複数のパイプハウスが隣接するように並んで配置されることも多い。これらのパイプハウスに対して、桁行に直角方向に風が吹く場合、風上側および風下側のパイプハウスは、相互の風圧係数Cp の分布に影響を及ぼしあうこと、それらはパイプハウス間の距離(隣棟間隔)dpに強く支配されることが推測される。しかし、パイプハウスは主として圃場の形状や寸法に基づいて配置されているのが現状である。

以上の視点に基づき、2棟および3棟の同型パイプハウスが隣接して配置されている状況を再現した風洞実験を行い、dpが各棟のCpに及ぼす影響を明らかにする。

成果の内容・特徴

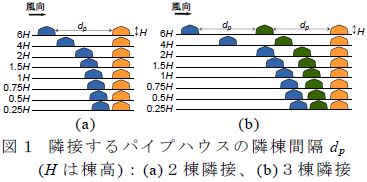

- パイプハウス(縮尺1/20)の棟高を基準高さHとし、8通りのdpを設定した(図1)。

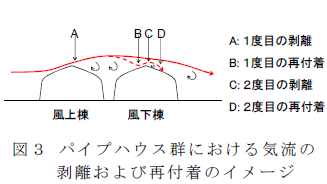

- 風上棟では、隣接棟数にかかわらず、ほぼ同一のCp分布を示す。dpが1.5Hの時に、単棟の場合のCp分布とほぼ重なる。1.5Hよりも小さい場合は、負圧が大きくなる。一方、1.5Hよりも大きな場合は、負圧が小さくなる(図2(a))。単棟のCp分布と同様の傾向であるため、棟数にかかわらず、単体で建設されるパイプハウスとほぼ同様の設計でよい。ただしdpが小さな場合は負圧が大きくなるので注意が必要である。

- 風上棟よりも風下に位置するパイプハウスのCpは、dpにかかわらず、全体が負の値となる(図2(b))。dpがCpに及ぼす影響は、風上側側面で著しい。

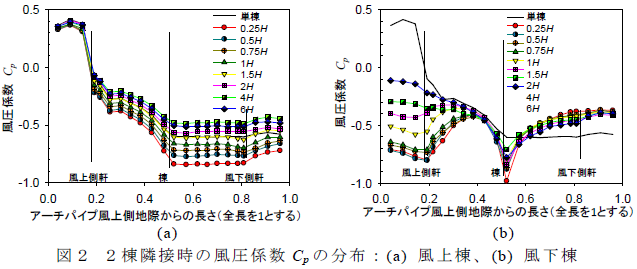

- 図2(b)に示すように、風上側に隣接模型のある模型、特に2棟隣接の場合の風下棟では、棟部の直後で、顕著な負圧(Cp=‐0.7~‐1.0)が発生する。図3に、気流の剥離および再付着のスケッチを示す。風下棟の顕著な負圧は、風上側屋根面に再付着する気流の2回目の剥離によるものと考えられる。

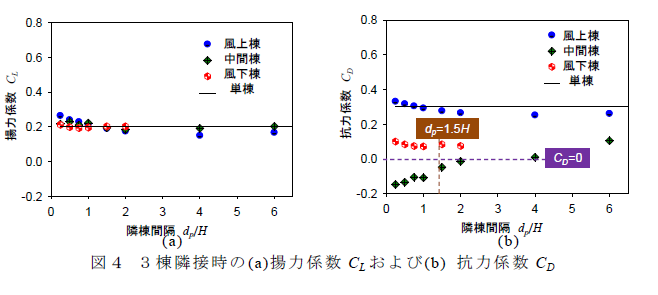

- パイプハウスの配置計画に使用する揚力係数CL(建物の浮き上がり)および抗力係数CD(建物の転倒)を図4に示す。風上棟のCL(図4(a))は単棟の0.2よりわずかに大きいが、中間棟および風下棟のCLは概ね0.2近傍である。一方、CD(図4(b))は、風上からの位置およびdpに依存する。風上棟のCDは、dp<1Hの場合、単棟の0.3より大きくなる。一方、中間棟および風下棟のCDは0.3より小さい。中間棟のCDは負であり、dp=1.5H~2Hでは0近傍である。一般的なdpは1.5H以下であるから、全ての棟でCLおよびCDを最小にするdpの最適値は1.5Hである。このdpに基づいてパイプハウスを配置すれば、中間棟以降の強風対策を主として浮き上がりに限定することができる。

成果の活用面・留意点

- Cpは建築物各点における静圧からの増加分と速度圧の比として求められる。一般的に耐風設計に用いる風力係数Cfは、温室内外のCpの差として与えられる。

- 単棟のパイプハウスに関するCf(2007年度成果情報)と併せて、パイプハウスが隣接している場合のCpは、パイプハウスメーカー等による安全性に優れたパイプハウス設計のための重要な指針となる。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:農業施設の耐風構造と複合環境制御技術の開発

- 実施課題名:連棟丸屋根型プラスチックハウスの風圧力分布が骨組構造に及ぼす影響の解明

- 実施課題ID:213-h-00-001-00-I-10-2103

- 予算区分:交付金研究

- 研究期間:2009~2010年度

- 研究担当者:森山英樹、佐瀬勘紀、奥島里美、石井雅久

- 発表論文等:1)Moriyama H. et al. (2010) Trans. ASABE. 53(2):585-592