メタン発酵を軸とするバイオマス・リファイナリー

要約

山田バイオマスプラントにおけるメタン発酵を軸とする地産地消型のバイオマス・リファイナリー実証の実績を参考に、それぞれの地域における本格的なバイオマス利活用の構想策定ができる。実証事例では、自然循環型農業を促進し農業を核とする地域経済の発展に寄与する。

- キーワード:変換技術の組合せ、組織連携、環境負荷、法制度、地産地消

- 担当:農工研・農村総合研究部・資源循環システム研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-7507

- 区分:バイオマス、農村工学

- 分類:技術及び行政・参考

背景・ねらい

地域でバイオマスを原料として多様な燃料や有用物質を体系的に生産するバイオマス・リファイナリーの構築は、バイオマス活用推進基本計画において将来的に実現すべき環境負荷の少ない持続的な社会の姿として位置付けられている。千葉県香取市に山田バイオマスプラントとして設計・試作・運転した実績・知見を、それぞれの地域における本格的なバイオマス利活用の構想策定に活用いただく。

成果の内容・特徴

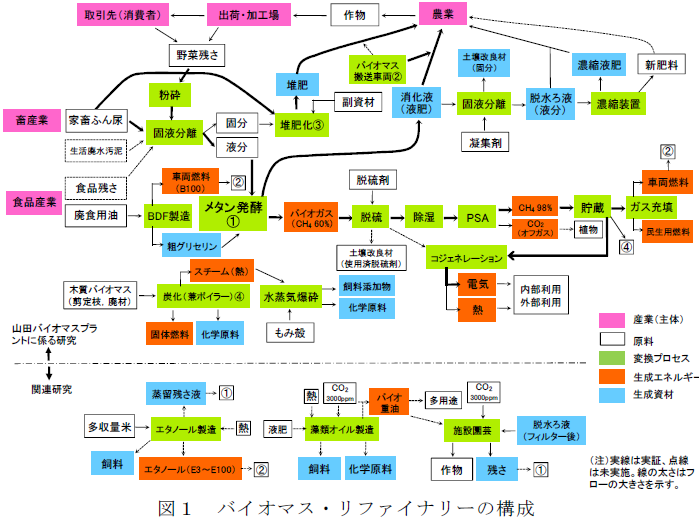

- 山田バイオマスプラントでは、乳牛ふん尿と野菜残さが主原料のメタン発酵を軸とするバイオマス変換プロセス群の連動運転を行い、地産地消型のバイオマス・リファイナリーのプロトタイプを現地実証している。図1は、実証実績と関連研究の状況である。

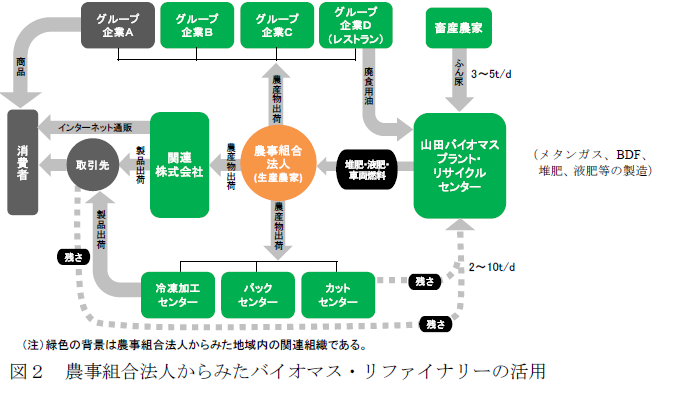

- 山田バイオマスプラントでは、野菜生産者、取引先との連携が進んでいる。野菜や乳牛ふん尿を無駄なく使う資源循環は、「野菜→冷凍工場・カット工場→クズ→堆肥・液肥→野菜」、「野菜→スーパー・外食→クズ→堆肥・液肥→野菜」、「畜産→ふん尿→堆肥・液肥→飼料・野菜→畜産」、「野菜→クズ→メタンガス→作業車の動力→野菜」、「自営レストランの廃食用油→BDF→作業車の動力→野菜→自営レストランの廃食用油」で構成され、自然循環型農業の促進と農業を核とする地域経済の発展に寄与できる(図2)。

- 利用または処分が困難なエタノール発酵蒸留残さ液やBDF製造に伴い生成される粗グリセリンを、メタン発酵の原料とすることができる。後者については3%程度であれば悪影響がない。

- メタン発酵により生成される余剰熱、液肥、二酸化炭素は、近年注目されているバイオエタノール製造、微細藻類培養、施設園芸のための熱源、栄養源、光合成能力向上のための炭素源として活用できる可能性がある。一方、低温熱有効利用のための需要先確保が特に重要である。

成果の活用面・留意点

- 構築すべきバイオマス・リファイナリーの構成は地域によって異なる。合理的な設計には、「バイオマスタウン設計・評価支援ツール」の利用が効果的である。同ツールは、第150回農林交流センターワークショップ(2010年10月)でβ版が公開されている。

- 再生可能エネルギーの固定買取制度、高圧ガス保安法、品確法、廃棄物処理法、食品リサイクル法などの法制度、原油価格が経済的な面で適用すべき変換技術の組合せに影響を及ぼす。

- バイオマス変換プロセス群のみならず、原料バイオマスの生産(発生)、収集、搬送、貯蔵、生成エネルギーや製品の貯蔵、搬送、利用の各プロセスにおけるエネルギー消費の節約やそれぞれで用いる機械や装置の長寿命化がライフサイクルでのエネルギーゲインと収益性を高める。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:畜産廃棄物、食品廃棄物等の有機性資源の循環的利用のためのシステム整備技術の開発

- 実施課題名:地域バイオマス利用モデルの設計と評価

- 実施課題ID:411-e-00-101-00-I-10-3104

- 予算区分: 委託プロ(バイオマス)

- 研究期間:2007~2011年度

- 研究担当者:柚山義人、清水夏樹、中村真人、山岡 賢

- 発表論文等: 1) 柚山ら(2010)農業農村工学会論文集、266: 135-140