畑地かんがいによる風食抑制対策のための散水基準の簡易試験法

要約

土壌水分量と土壌が飛散する風速の関係を簡易な試験装置により求め、畑地かんがいによる風食抑制対策のための具体的な散水基準を得る試験方法である。本法は風食抑制対策のための栽培管理用水量の算定を行うときに有効な情報を提供する。

- キーワード:畑地かんがい、栽培管理用水、風食、風速、土壌水分量

- 担当:農工研・農地・水資源部・農地工学研究室

- 代表連絡先:電話029-838-7553

- 区分:農村工学

- 分類:技術及び行政・参考

背景・ねらい

関東地方の畑作地帯では、春先に裸地状態になることがあり、強風が吹くと風食が起こりやすい。風食は表土が湿っていると極めて少ないため、畑地かんがい施設が導入されている地区では、散水による風食抑制対策が検討されている。しかし、畑地かんがいによる風食抑制については概略的な基準しかなく、具体的な散水基準を得るために多くの労力を要する現地観測が行われる。そこで、従来、大規模な風洞施設を使用して求めていた土壌水分量と土壌が飛散する風速の関係を簡易な試験装置により求め、その有効性を現地観測データとの比較により確認し、具体的な散水基準を得る手順を示す。

成果の内容・特徴

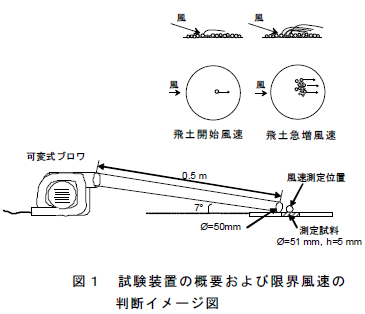

- 試験装置は、可変式ブロワに直径50mm、長さ0.5mの円筒を風洞として取り付け、水平より約7º上方から測定試料に風を吹きつけるように作成する(図1)。測定試料は、風乾土を直径51mm、深さ5mmの円筒容器に充填し、試料表面を平滑にした後、霧吹き器を用いて加水調整して作成する。測定試料を設置する前後で試料設置位置の風速を測定する。試験は常温で行い、測定試料を設置した後、風を10秒間当てる。土粒子の移動状況から飛土限界風速に達したかどうか判断し、土壌水分量と飛土限界風速の関係を求める。なお、飛土限界風速は、肉眼で土粒子の移動開始が確認された風速を飛土開始風速、飛土量が急激に増加した風速を飛土急増風速の2種類とする(図1)。

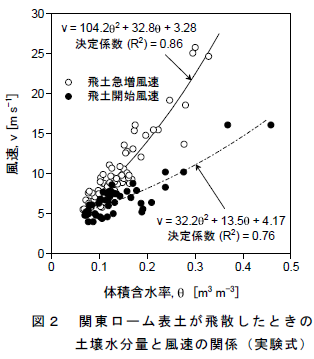

- 関東ローム表土について得られる土壌水分量と飛土限界風速の関係では、体積含水率の増加に伴い飛土開始風速と飛土急増風速の増加率は大きくなる(図2)。そのため、土壌水分量と飛土限界風速の関係は二次関数で表現できる。

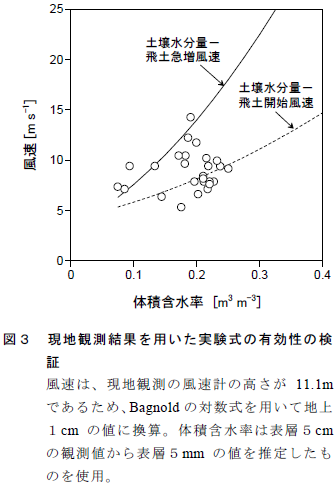

- 本法で得られる土壌水分量と飛土限界風速の関係の有効性を確認するため、現地観測結果と比較する。ただし、現地の土壌水分観測値は表層5cmの平均であるため、表層5mmの土壌水分量を(観測値-0.1 m3 m-3)により推定する(過去の観測事例、例えば、田中ら(1959)を参考)。また、風速計の高さの違いはBagnoldの対数式を用いて補正する。現地で風食が生じるときの土壌水分量と風速の関係は、本法で得られる土壌水分量と飛土開始風速および飛土急増風速の関係で概ね再現できる(図3)。

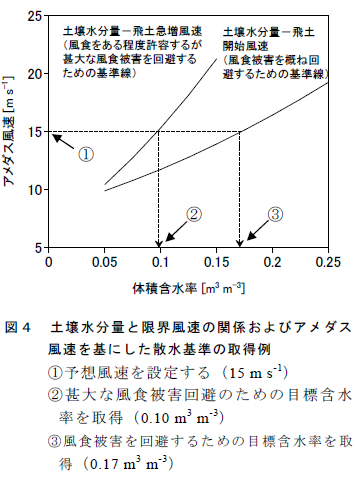

- 本法で得られる土壌水分量と飛土急増風速の関係は、風食をある程度許容するが甚大な風食被害を回避するための土壌水分量の目標値を得るために用いられる。また、土壌水分量と飛土開始風速の関係は、風食被害を回避するための土壌水分量の目標値を得るために用いられる(図4)。

成果の活用面・留意点

- 本法は関東ローム表土以外の土壌に対しても適用可能であり、畑地かんがい計画の中の栽培管理用水量の算定を行うときに活用できる。

- 飛土限界風速は目視判定のため、測定者間の誤差が生じやすい。現地情報との整合性を確認することにより、実態をより反映した基準線を得るよう努める必要がある。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:持続的利用可能な高生産性土地基盤の整備技術の開発

- 実施課題名:省力かつ環境保全的な畑地かんがい計画手法の開発

- 実施課題ID:412-b-00-001-00-I-10-5104

- 予算区分:交付金研究

- 研究期間:2009~2010年度

- 研究担当者:宮本輝仁、亀山幸司、塩野隆弘、凌祥之、上田達己

- 発表論文等:1)宮本ら(2009)土壌物理学会大会講演要旨集: 56-57