農業用水路トンネルの変状を無人かつ通水状態で調査する手法

要約

農業用水路トンネルのひび割れなどの変状を、農業用水に浮かんで流下しながら通水状態で調査・記録する手法である。トンネル壁面に対して常に高感度CCDカメラを正対させる自動制御により、変状を見落とすことなく無人かつ通水状態で効率的に調査できる。

- キーワード:農業用水路トンネル、通水状態、機能診断、壁面自動追尾

- 担当:農工研・施設資源部・水利施設機能研究室

- 代表連絡先:電話029-838-7573

- 区分:農村工学

- 分類:技術及び行政・参考

背景・ねらい

農業用水路トンネル(以下、水路トンネル)では、地山からの荷重や突発的な地震などにより覆工コンクリートが崩落し、農業用水の供給が停止するおそれがあるため、定期的な機能診断が不可欠である。しかし、上水道や工業用水と兼用になっている水路トンネルでは、調査のための断水が困難である。また、地震直後は、余震による二次災害のおそれがあり、人力で臨時点検することが難しい。本研究では、水路トンネルの構造的な変状のひとつであるひび割れが覆工コンクリートのアーチ部分に発生しやすいことに着目し、無人かつ通水状態で水路トンネルを効率的に調査できる技術を開発する。

成果の内容・特徴

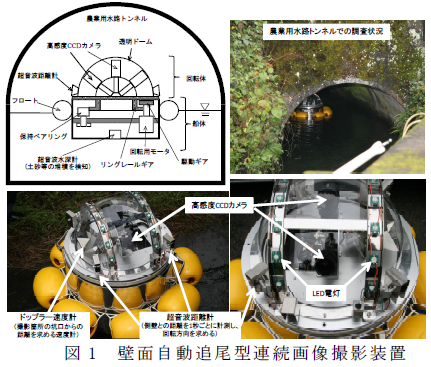

- 開発した壁面自動追尾型動画撮影装置(以下、撮影装置)の概要を図1に示す。撮影装置は、直径450mm、高さ528mm、重量約35kgであり、水路トンネルの覆工コンクリートの変状を撮影する高感度CCD(Charge Coupled Device)カメラ(以下、CCD)が搭載された透明ドーム回転体と、制御用基板などが搭載された船体からなる。また、側壁との距離を測定する超音波距離計が搭載されている。

- 本撮影装置は、水路トンネルの上流側坑口より流下させることによって、流下しながら水路トンネルの覆工に発生している変状を動画として撮影し、制御用基板内部のメモリに記録する。バッテリー、メモリの容量を確保すれば、調査距離に制限はない。

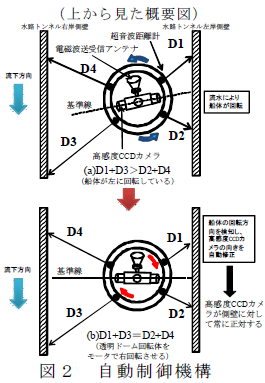

- 超音波距離計は、側壁との距離を1秒間隔で測定し、図2に示す距離D1+D3と距離D2+D4を計算、比較する。その計算値から船体が回転している向きを求め、それと逆方向に透明ドーム回転体を回転させ、CCDを水路トンネルの壁面と常に正対するように制御する。装置が回転しても壁面の状態を撮影しつづけるため、CCDの回転による変状の見落しが発生せず、ひび割れの進行などをモニタリングすることができる。

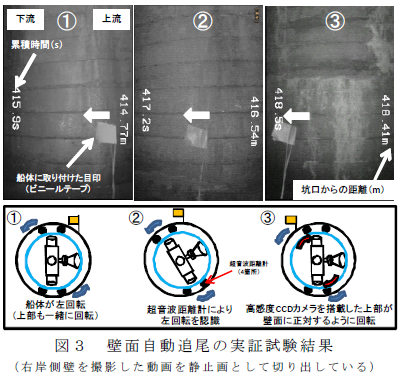

- 実際の水路トンネルにおいて撮影装置の性能を確認した実証試験の結果を図3に示す。船体部分に旗状の目印を取り付けた状態で撮影装置を流下させた結果、船体は流下方向に対して左回転しているにもかかわらず、CCDは常に水路トンネル右岸側壁に正対して動画を撮影し続けている様子が確認できる。

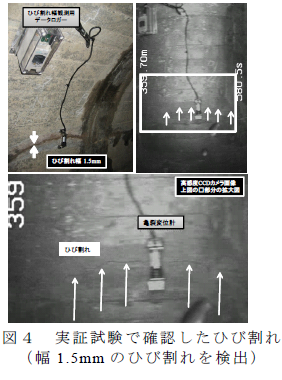

- 実証試験で確認された変状の一例を図4に示す。画素数約38万画素のCCDによって、2R=1,700mm標準馬蹄形(R:内空半径)の水路トンネルの変状を撮影した結果、1.5mm幅程度のひび割れであれば検知可能である。

- 最大1.0m/sまでの流速条件において、壁面自動追尾機能が有効に作動し、調査手法として適用できることを実証試験によって確認している。調査に要する時間は、流速に依存する。調査可能な水路トンネルの最小断面寸法は、2R=1,500mmである。

成果の活用面・留意点

- 断水が困難な水路トンネルの概査や、地震後の臨時点検に活用できる。ただし、途中にサイホンがある場合や、水が滞留している場合は使用できない。

- 水路トンネルの径が大きくなると、ひび割れ検出精度が低下する。この場合、画素数の多いCCDを搭載することによって、検出精度を維持できる。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:農業水利施設の機能診断・維持管理及び更新技術の開発

- 実施課題名:農業水利施設等の機能保全技術に関する長期的研究戦略の解明

- 実施課題ID:412-a-00-008-00-I-09-4409

- 予算区分:交付金研究

- 研究期間:2007~2009年度

- 研究担当者:森充広、森丈久、渡嘉敷勝、中矢哲郎、中嶋勇、藤原鉄朗(日本工営(株))、

斎藤良二((株)ウォールナット)、藤井和人(日本シビックコンサルタント(株)) - 発表論文等:1) 藤原ら(2010)農業農村工学会誌、77(4): 275-278