電磁波を用いた農地土層内の硝酸態窒素濃度モニタリング手法

要約

現地ほ場において、Time Domain Reflectometry (TDR)による比誘電率と土壌の電気伝導度から土壌溶液の電気伝導度を推定し、その値から土層内の硝酸態窒素濃度を推定した値は、地表から0.4mより深い土層においては、土壌溶液採取法と強い正の相関を示す。

- キーワード:電磁波、土壌溶液、電気伝導度、硝酸態窒素、非破壊モニタリング

- 担当:農工研・農地・水資源部・農地工学研究室

- 代表連絡先:電話029-838-7553

- 区分:農村工学

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

土壌溶液の電気伝導度(ECw)は、溶液に含まれるイオン性物質濃度の指標であり、作物栽培および環境負荷削減の観点から重要である。TDRは土壌中での電磁波の反射特性を利用した非破壊測定法であり、比誘電率(ε)と土壌の電気伝導度(ECb)(土壌の固体部分と土壌溶液を含む総合的な電気伝導度)を同時に測定することができる。そこで、TDRによるこれらの測定値に基づき、日本の畑地の代表的土壌である黒ボク土におけるECw、さらに硝酸態窒素濃度を非破壊で連続的にモニタリングする手法を開発する。

成果の内容・特徴

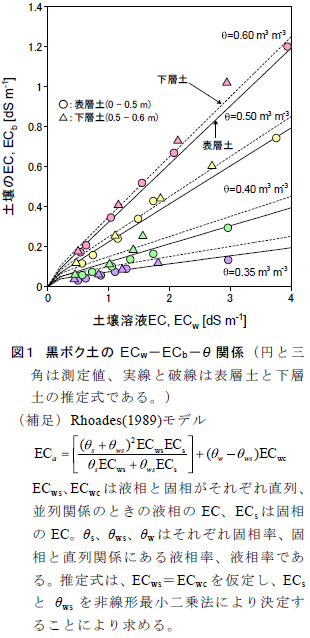

- 測定対象とする土壌を用いて室内実験を行い、土壌水分量(θ)とECbの測定値からECwを推定する式を求める。手順の概要は以下のとおりである。(1)脱イオン水を与えて採土時に含まれる肥料成分を洗い流した後、風乾した土壌に、電気伝導が既知の電解質溶液(例えば、KCl溶液)を加えて土壌水分量を調整し、TDRによりECbを求める。θは重量法により求める。(2)遠心分離機を用いて測定試料を固液分離して、ECwを測定する。(3)ECwとECbは25°Cを基準とした値に補正後、土壌水分量ごとにECwとECbの関係を整理し、Rhoades et al.(1989)のモデルを用いてECwの推定式を求める(図1)。

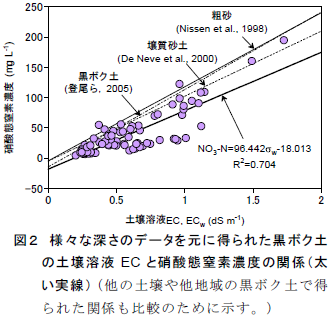

- 黒ボク土畑で得られたECwと硝酸態窒素濃度の関係には強い正の相関がある(図2)。また、得られた関係式は異なる土壌や他地域の黒ボク土の関係式とも類似している。

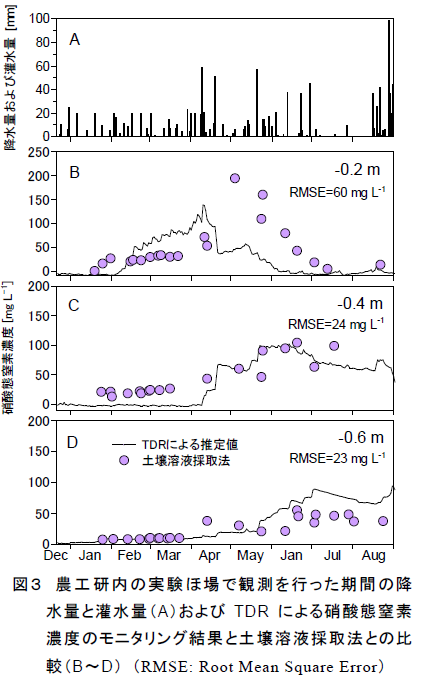

- 農地土層内の観測したい深さにTDRプローブを設置し、θとECbの測定を行う(TDRで測定されたεからθへの変換には対象土壌のε-θ関係を使用)。また、電気伝導度には温度依存性があるため、TDRプローブと同じ深さに熱電対を設置し、地温も同時に測定する。これらの測定値を基に、上記で求めたECwの推定式を用いてECwを推定する。さらに、ECwと硝酸態窒素濃度の関係式を用いて土層内の硝酸態窒素を非破壊で連続的にモニタリングすることができる。図3に本法により黒ボク土畑における硝酸態窒素濃度のモニタリングを長期に行った事例を示す。深さ0.2mでは従来法(ポーラスカップによる土壌溶液採取法)との乖離が大きいが(図3B)、深さ0.4mと0.6mでは従来法と強い正の相関(それぞれR2が0.79と0.75)を示し、変動幅や変動時期が比較的類似している(図3CおよびD)。

成果の活用面・留意点

- 本法はTDR以外でもθとECbの同時測定が行える測定システムを用いれば活用可能である。本法は作土層内からの硝酸態窒素溶脱のモニタリングや施肥前の窒素賦存状況を簡易に確認するツールとしても利用できる。

- 本法による測定精度の向上のためには、異なる土壌や営農管理下におけるECwの推定式やECwと硝酸態窒素濃度の関係式の適用性に関する更なる検討が必要である。

- 各種土壌のε-θ関係は平成12年度九州沖縄農業研究成果情報「九州の代表的な畑土壌にTDR土壌水分計を適用する際の較正式」等を参照。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:持続的利用可能な高生産性土地基盤の整備技術の開発

- 実施課題名:黒ボク土畑の作土層下端における硝酸態窒素溶脱量モニタリング手法の適用性評価

- 実施課題ID:412-b-00-003-00-I-10-5303

- 予算区分:交付金研究

- 研究期間:2009~2010年度

- 研究担当者:宮本輝仁、亀山幸司、塩野隆弘

- 発表論文等:1)Miyamoto, T. et al.(2010) Proceedings of 19th World Congress of Soil Science: 54-57