緩勾配水路における流水エネルギーの発電変換法

要約

開発した水車は、緩勾配の農業用水路を流れる水のエネルギーを、流れを横断方向に回転する翼により電力に変換でき、水路の流況への影響が少なく、流水エネルギーを効率よく変換できる。

- キーワード:緩勾配水路、流水エネルギー、並進翼水車

- 担当:農工研・施設資源部・上席研究員

- 代表連絡先:電話029-838-7591

- 区分:農村工学

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

農業水利システムには、ダム、頭首工、落差工、急流工など落差が存在する地点が数多く存在し、百kWから数千kWまで種々の規模の発電所が建設されている。一方、農業水利システムの重要な構成要素である農業用水路は全国で約40万km、基幹的な水路だけでも4万7千kmに達する膨大な延長である。この農業用水路にも水力エネルギーは存在するが、落差を得ることが困難な緩勾配の水路ではこれまで利用されることはなかった。そこで、これまで小水力発電の対象とならなかった緩勾配な農業用水路の流水エネルギーに着目して、用水路の流況への影響が少なく、流水エネルギーを効率よく取り出すことが可能な水車を開発する。

成果の内容・特徴

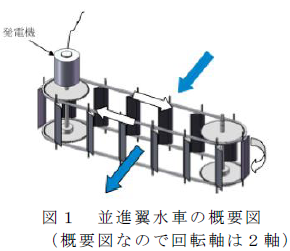

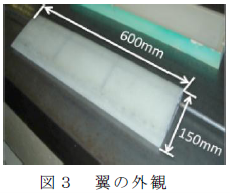

- 開発した並進翼水車は、翼が上下2カ所でチェーンに連結され、翼理論により流れに横断方向に動き、チェーンは両端の回転軸に沿って移動する。この軸の回転力を増速機・発電機と繋いで、電力に変換する機構である(図1)。翼は、長さ600mm、厚さ24mm、幅150mmで、ガラスクロスとエポキシ樹脂の複合材料で製作する(図3)。

- 実証試験水路は、水路底幅3.75m、水路側壁上部幅5.0m、水路側壁高1.9m、水路勾配1/1500の台形断面水路である。実証試験機の回転形状は長方形で回転軸を4つ設置する。この長方形上にガイドレールを設け、水車が連結してあるチェーンはガイドレールに沿って移動する。チェーンには翼を150mm間隔で19枚設置する(図2)。

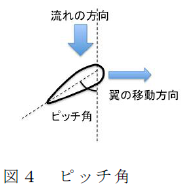

- 翼は並進運動に伴う長方形状の回転で水の流れに対して方向を逆に2度の横断運動をする。そこで効率よく流れを捉えるために、翼のピッチ角度(流れに対する傾き角度、図4)を上流側翼と下流側翼で個別かつ任意に設定できるような機構を設ける。このため従来型の水車に比べ、翼に作用する揚力を効率よく利用できる。

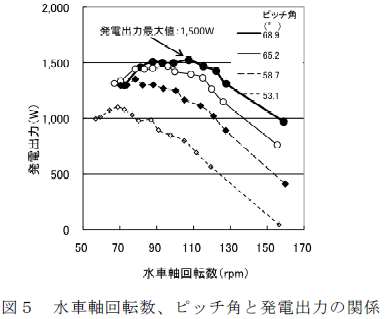

- 最大の発電出力は、ピッチ角68.9°の時に1,500Wである。ピッチ角と発生電力の関係は、ピッチ角が53°から69°に大きくなると発電量が1,000Wから1,500Wに増加しており、発電出力にはピッチ角が大きく影響している(図5)。この時の水理条件は、水車断面を通過する流量が1.5m3/s、水車設置による水車上下流水位差が0.15-0.2mである。計測時の水路通水面積に対する水車の設置面積は約70%である。

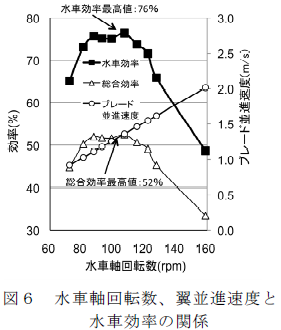

- ピッチ角68.9°において、水車効率の最高値76%、総合効率最大値約52%である。このとき翼並進速度は1.4m/sで、水車への流入速度の1.4倍である(図6)。

成果の活用面・留意点

- 水路を流下する刈草やビニールなどのゴミは水車に絡まり、故障の原因となることから、水車の上流において、除塵装置などによって除去する必要がある。

- 実用化、普及のためには、長期連続運転による耐久性、緩勾配水路への連続設置による流況への影響を検討する必要がある。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:農村地域の活力向上のための地域マネジメント手法の開発

- 実施課題名:農村地域の小水力資源の再評価と利活用手法の開発

- 実施課題ID:413-a-00-003-00-I-10-7322

- 予算区分:交付金研究

- 研究期間:2008~2010年度

- 研究担当者:後藤眞宏、高木強治、浪平 篤、内田隆志(シーエスシーラボ)、加藤信介(東京大学)、

岡本将之(榎本ビーエー)、大木啓司(徳田工業)、長谷川大祐(徳田工業) - 発表論文等:1) 後藤ら(2010)農業農村工学会誌、78(8): 665-668