カルシウムが溶脱したセメントペースト硬化体の耐摩耗性の低下

要約

水流と長期間接触するコンクリート水利施設においては、表層のセメントペースト部からのカルシウムの溶脱と水流による摩耗が複合的に作用し劣化進行する。促進摩耗試験では、カルシウムが溶脱した表層の耐摩耗性は溶脱しない場合に比べて約96%低下する。

- キーワード:カルシウム溶脱、セメントペースト、耐摩耗性、コンクリート水利施設

- 担当:農工研・施設資源部・水利施設機能研究室

- 代表連絡先:電話029-838-7573

- 区分:農村工学

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

長期間供用されているコンクリート水利施設では、水流と接触しているコンクリート表面における力学的強度の低下および摩耗が補修の対象として注目されている。しかし、力学的強度の低下および摩耗のメカニズムについては十分に解明されていない。このため、補修方法の選定や摩耗の進行予測に困難を生じている。本研究では、コンクリート水利施設で生じるカルシウム(以下、Ca)の溶脱と摩耗との複合劣化の把握を目的として、Ca溶脱がセメントペースト硬化体の耐摩耗性に与える影響を明らかにする。

成果の内容・特徴

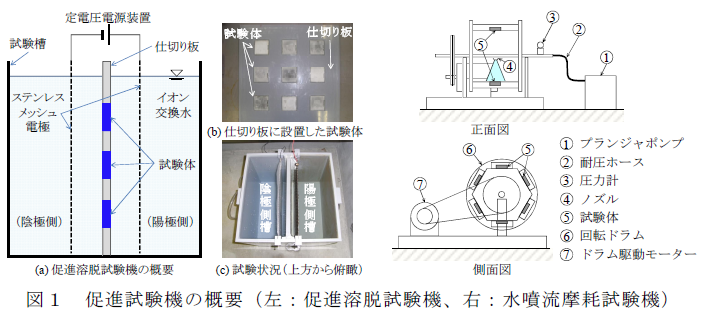

- Ca溶脱と摩耗との複合劣化を模擬するために次の試験手順を採用する。普通ポルトランドセメントを用いた水セメント比(W/C)40、50、60%のセメントペーストで試験体(70×70×20 mm)を作製し、水中養生する。材齢28日で電気的促進法である促進溶脱試験機(図1)に試験体を設置し、電極間に0.273 V/mmの電位勾配を28日間与える。その後、水噴流摩耗試験機(図1)を用いて、水噴流の吐出圧力10 MPaで促進摩耗試験を実施する。試験体の摩耗深さをレーザー変位計で、所定の時間に計測する。

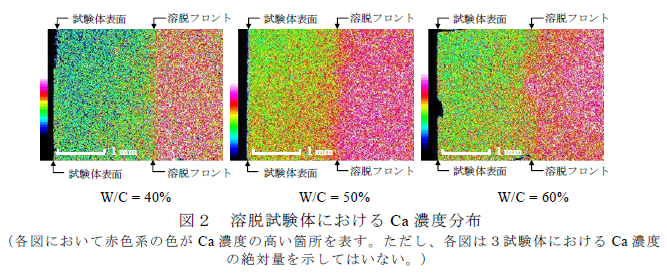

- エネルギー分散形X線分析法(EDS)を用いた溶脱試験体のCa濃度の測定結果(図2)は、いずれの水セメント比においても試験体表面から2mm程度の深さ付近にCa濃度の急変する境界(以下、溶脱フロント)が存在する。これは、溶脱フロントから表面側ではCa濃度が低く、内部側ではCa濃度が高いことを示す。Ca濃度の低い領域は、促進溶脱試験によって生じたCa溶脱領域と判断される。

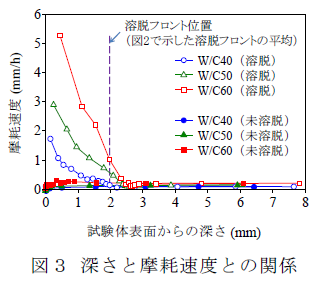

- 各溶脱試験体の摩耗速度(図3)は試験体表面において大きく、試験体表面からの深さが2~3mm程度までは急激に低下し、その後ほぼ一定の値に収束する。摩耗速度の大きな領域は、Ca溶脱領域とほぼ一致していることから、Ca溶脱による表層の脆弱化が耐摩耗性を低下させると考えられる。また、溶脱試験体の深さ4mmより内部側では、Ca溶脱が生じていないため、未溶脱試験体の摩耗速度と同程度である。

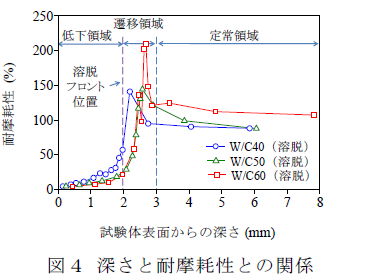

- 未溶脱試験体の平均摩耗速度を基準として溶脱試験体の各深さにおける摩耗速度比を求め、その摩耗速度比の逆数を耐摩耗性の指標とする。この指標は、未溶脱試験体の耐摩耗性を100%とした相対的な耐摩耗性の増減を示す。その結果、水セメント比40、50、60%の各試験体の表面の耐摩耗性は各々4.6%、4.6%、4.1%となり、溶脱しない場合に比較して耐摩耗性が約96%低下していることが示される(図4)。

- 耐摩耗性の低下領域と定常領域との間には、耐摩耗性が増大する遷移領域が存在する(図4)。遷移領域は溶脱フロント近傍の内部側にあることから、溶脱フロントにおける何らかの化学的変質が耐摩耗性を増大させると判断される。

成果の活用面・留意点

- 今後、実構造物から採取した試験体を用いた水噴流摩耗試験を実施することにより、Ca溶脱と摩耗との複合劣化を定量的に明らかにすることに活用できる。

具体的データ

その他

- 研究中課題名:農業水利施設の機能診断・維持管理及び更新技術の開発

- 実施課題名:農業用水路等の表層劣化予測モデルの開発

- 実施課題ID:412-a-00-001-00-I-10-4104

- 予算区分:交付金研究

- 研究期間:2009~2010年度

- 研究担当者:渡嘉敷 勝、森 充広、中矢哲郎、森 丈久、中嶋 勇

- 発表論文等:1) 渡嘉敷ら(2010)コンクリート工学年次論文集、32(1): 719-724