灌漑主体流域の農地水利用に与える気候変動影響の定量的評価法

要約

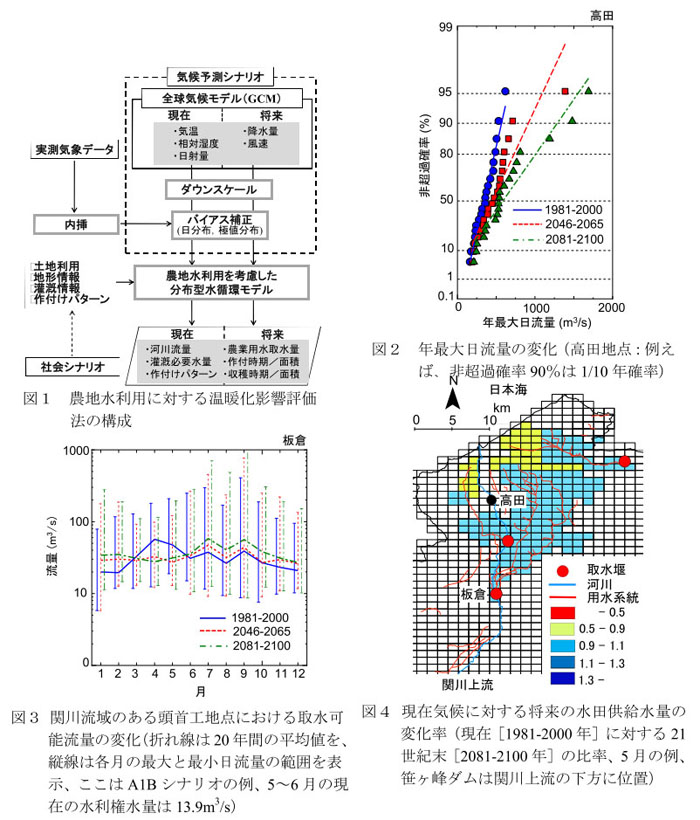

各種の農地水利用過程を考慮した分布型水循環モデルおよび全球気候モデル出力を利用した農業用水や農業用施設に対する定量的な温暖化影響評価法である。ダウンスケールとバイアス補正を行った気候値を利用する一連の手順と具体的な評価結果が提示される。

- キーワード:農地水利用、分布型水循環モデル、極端現象、バイアス補正、灌漑

- 担当:気候変動対応・農地・水気候変動

- 代表連絡先:電話 029-838-7539

- 研究所名:農村工学研究所・資源循環工学研究領域、水利工学研究領域

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第4次評価報告書(2007)や特別報告書(SREX、2011)では、近年の気候変動は人間活動に起因する可能性が高いことが証明され、温暖化影響評価に関し平均的な傾向の変化に加えて、洪水や渇水といった極端現象に対する影響評価が求められている。しかし、これまでの温暖化影響は、従来の流出モデルで得られる河川流量等に対する影響評価研究が中心で、農業用水に対しては、畑地灌漑に比べ反復利用など複雑な水利用が行われる水田灌漑過程のモデル化が困難であることなどから、融雪水の減少により代かき用水が不足する可能性があるといった定性的な主張にとどまっていた。ここでは、気候変動が農地水利用に与える定量的な影響評価法を提案する。

成果の内容・特徴

- 開発した方法は農地水利用過程を考慮できる分布型水循環モデルを利用した農業用水や水田灌漑に対する定量的な温暖化影響評価法である(図1)。その際、影響評価法の構成要素の一つである全球気候モデル出力値のバイアス補正法について、確率分布を用いる方法を適用するとともに、極値分布を用いた極値補正を同時に付加して利用する。

- 例えば、灌漑主体の関川流域への適用例では、河川流量(取水可能量)に対して、将来、年最大日流量が増加すること(図2)、取水地点で4~5月の融雪流量の減少や、水利権水量を下回る流量が現在には無い5、6月にも発生することが予測できる(図3)。

- 灌漑用水を供給する笹ヶ峰ダムでは、冬季貯水量の増加が予想され、反対にダム流入量となる融雪流出量の減少から春先の貯水量の減少がみられる。また、板倉頭首工の平均的な取水量には大きな影響はみられないものの、少雪年には5~6月の取水量が現在よりも減少すると予測される。その結果、図4の例に示すとおり、代かき期に水田域への供給水量が減少し、特に灌漑地区下流部で用水不均衡が起き易くなることが示される。

- 提示した気候変動影響評価法を用いることにより、これまで定性的にのみ行われてきた農地水利用等への影響評価は、主要水利施設における取水量、水田への供給水量、水稲の作付時期・面積、収穫時期・面積、水田等からの実蒸発散量など、具体的な評価結果や情報の出力として実現される。また、対応策の評価手法としても利用できる。

普及のための参考情報

- 普及対象:日本の行政機関、公的研究機関、民間会社、国際研究機関、さらには国際協力機構(JICA)が支援する世界の現地行政機関・プロジェクト事務所等が対象となる。

- 普及予定地域等:日本の関川流域を始め全国336河川流域、さらにメコン河全流域、ラオス国ナムグム川流域、カンボジア国プルサット川流域、タイ国ムン・チー川流域、同チャオピヤ川流域等を手始めにモンスーンアジア地域の全流域が期待される。

- その他:農村振興局から一連の新技術の活用(土地改良長期計画に明記)と管理基準等への反映、ICIDからAPEC枠で台湾との気候変動情報プラットフォームの構築、大臣官房からISO化対応等の要望が挙がっている。当所の講習やシステム技術研修等を利活用し、基礎情報・プログラムの提供、マニュアルの作成・共有を実現することができる。

具体的データ

(増本隆夫、工藤亮治)

その他

- 中課題名:気候変動が農地・水資源等に及ぼす影響評価と対策技術の開発

- 中課題番号:210e0

- 予算区分:委託プロ(気候変動)、科研費

- 研究期間:2008~2011年度

- 研究担当者:増本隆夫、工藤亮治、堀川直紀、吉田武郎、皆川裕樹、吉迫宏、谷口智之(筑波大)

- 発表論文等:1)工藤ら(2012a)農業農村工学会論文集、277:31-42

2)工藤ら(2012b)応用水文、24:61-70

3)増本(2010)農業農村工学会誌、78(1):15-19